Antibiotikaresistenz

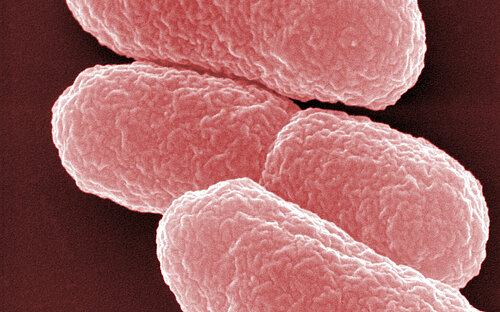

Seit Mitte der 1940er-Jahre breiten sich Antibiotikaresistenzen verstärkt aus. Infektionen mit multiresistenten Keimen nehmen weltweit zu. Schon heute sind bis zu 95 Prozent der Staphylococcus aureus-Stämme resistent. Damit bricht eine wichtige Säule in unserer modernen Gesundheitsforschung weg.

Antibiotika – Wunderwaffen der Medizin? Diese Frage lässt sich mit ja und nein beantworten. Ja, weil die Medikamente, die Bakterien am Wachsen hindern oder abtöten, die Medizin revolutioniert und unzählige Menschenleben gerettet haben. Nein, oder nicht mehr, weil die Mikroorganismen unweigerlich Resistenzen gegen sie entwickeln. Die Wunderwaffen werden daher schnell stumpf und sind nur für eine begrenzte Zeit einsetzbar.

Antibiotikaresistenzen sind ein natürliches Phänomen. Bakterien, die unempfindlich gegen antimikrobielle Substanzen sind, haben einen Überlebensvorteil gegenüber denen, die empfindlich darauf reagieren, und werden dadurch in ihrer Vermehrung begünstigt. Teilweise entstehen Resistenzen in der Natur, ohne menschliches Zutun: Da manche Mikroorganismen Antibiotika zum Schutz gegen andere Bakterien herstellen, haben diese häufig Mechanismen entwickelt, ihnen zu entkommen. Einen weit größeren Einfluss hat allerdings ihr Gebrauch und Missbrauch in der Human- und Tiermedizin.

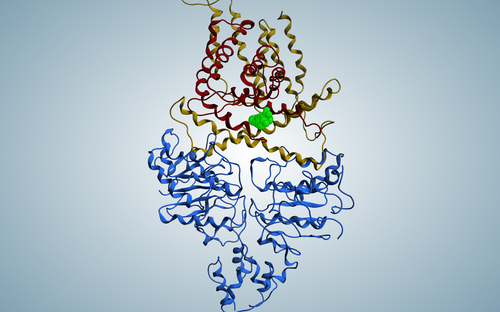

Wie kommt es nun zu Resistenzen? Zum einen können sie spontan durch Mutationen entstehen. Beim Verdoppeln ihres genetischen Materials machen Bakterien immer wieder Fehler. Da Gene eine Bauanleitung für Proteine darstellen, kann so ein verändertes Protein entstehen, das den Organismus unempfindlich gegenüber einem bestimmten Medikament macht. Möglicherweise verhindert es, dass das Antibiotikum in die Zelle gelangt oder transportiert es wieder hinaus. Auch wenn sich das Angriffsziel des Antibiotikums in der Zelle verändert, kann das Medikament wirkungslos werden. Zum anderen können Bakterien aber auch Resistenzgene untereinander weitergeben. Das funktioniert beispielsweise bei direktem Kontakt zwischen zwei Zellen durch den Prozess der sogenannten Konjugation. Auch Viren können diese Gene übertragen.

Auf diese Weise können sich Bakterien mehrere Resistenzen aneignen und so gegen verschiedene Antibiotika unempfindlich werden. Das Ergebnis sind multiresistente Erreger, die Ärzte vor große Herausforderungen stellen. Beispielsweise gehen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) knapp vier Prozent aller Neuerkrankungen mit Tuberkulose auf einen Erregerstamm zurück, der mit den gängigen Medikamenten nicht mehr zu behandeln ist. Nur knapp die Hälfte von ihnen kann durch die Einnahme verschiedener Wirkstoffe mit teilweise beträchtlichen Nebenwirkungen über einen langen Zeitraum erfolgreich therapiert werden.

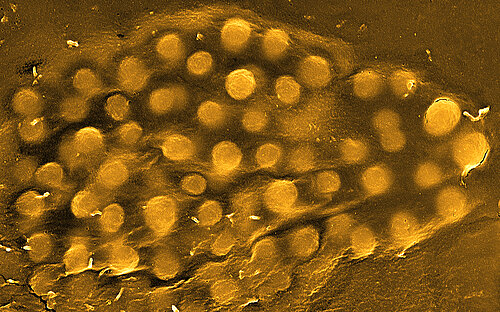

Bei vielen typischen Krankenhauskeimen beobachten Ärzte ähnliche Probleme. Ein Beispiel ist Staphylococcus aureus, mit dem rund ein Drittel der Weltbevölkerung besiedelt ist und der für immungeschwächte Menschen eine Gefahr darstellt. In etwa einem Prozent der Fälle handelt es sich um multiresistente Varianten, die schwer zu behandeln sind.

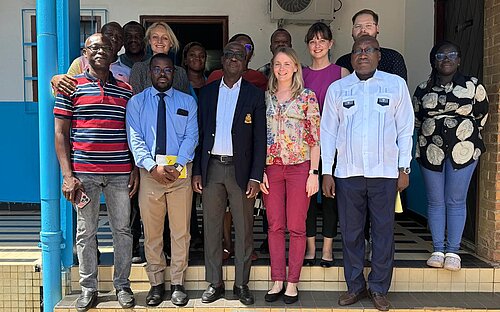

Die Therapie von Infektionen mit resistenten Erregern dauert meistens länger, so dass die Kranken mehr Menschen anstecken können. Sie ist teurer und mit Krankenhausaufenthalten, längeren Arbeitsausfällen und verminderter Lebensqualität verbunden. Je mehr Antibiotika ihre Wirkung verlieren, desto stärker stehen die Errungenschaften der modernen Medizin auf dem Spiel. Viele Operationen, vor allem Transplantationen, wären ohne sie nahezu unmöglich. Dem entgegenzuwirken erfordert den gemeinsamen Einsatz von Ärzten, Tierärzten, Tierzüchtern, Zulassungsbehörden, Politikern – und Wissenschaftlern. Neue Antibiotika und alternative antimikrobielle Medikamente werden dringend benötigt.

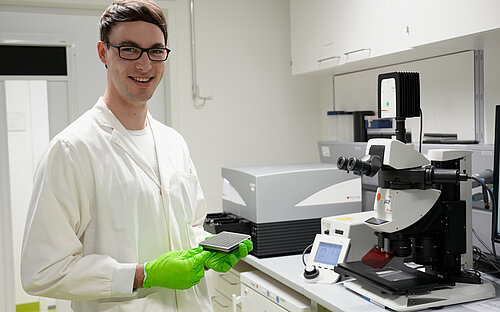

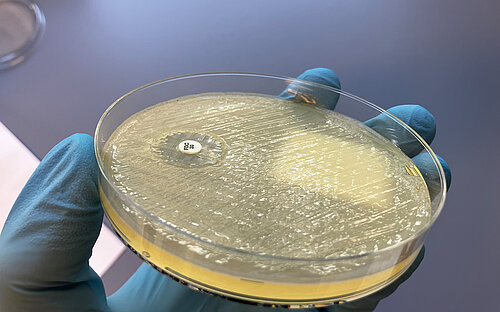

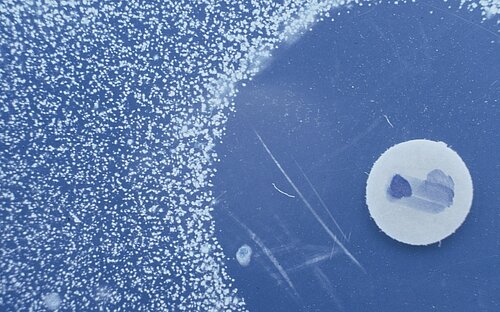

Am HZI befassen sich Forscher mit verschiedenen Aspekten der Resistenz. Sie untersuchen die Wechselbeziehungen zwischen Wirt und Krankheitserreger und entwickeln auf dieser Grundlage neue Strategien gegen die Pathogene. Hier sind unter anderem Substanzen zu nennen, gegen die Bakterien keine Unempfindlichkeit entwickeln können, weil sie keinen Selektionsdruck erzeugen. Das ist dann der Fall, wenn diese Substanzen die Mikroorganismen zwar weniger krankheitserregend machen, aber nicht töten. Die Wissenschaftler suchen außerdem nach Möglichkeiten, bereits bestehende Resistenzmechanismen zu unterbrechen und erforschen auf Bevölkerungsebene, wie verbreitet resistente Keime sind. Darüber hinaus gibt es mehrere Arbeitsgruppen, die sich explizit der Suche nach Wirkstoffen und ihrer Weiterentwicklung zu neuen Antibiotika widmen.

(bma)

Beteiligte Forschungsgruppen

-

Chemische Biologie

Prof. Dr. Mark Brönstrup

Prof. Dr. Mark Brönstrup -

Compound Profiling und Screening

Prof. Dr. Ursula Bilitewski

Prof. Dr. Ursula Bilitewski -

Epidemiologie und Ökologie antimikrobieller Resistenz

Prof. Dr. Katharina Schaufler

Prof. Dr. Katharina Schaufler -

Komplexe in Phageninfizierten Zellen

Dr. Milan Gerovac

Dr. Milan Gerovac -

Metabolisches Engineering von Aktinomyzeten

Dr. Andriy Luzhetskyy

Dr. Andriy Luzhetskyy -

Mikrobielle Naturstoffe

Prof. Dr. Rolf Müller

Prof. Dr. Rolf Müller -

Mikrobielle Wirkstoffe

Prof. Dr. Marc Stadler

Prof. Dr. Marc Stadler -

Molekulare Bakteriologie

Prof. Dr. Susanne Häußler

Prof. Dr. Susanne Häußler -

Naturstoff-Biotechnologie

Prof. Dr. Tobias Gulder

Prof. Dr. Tobias Gulder -

Pharmakokinetik und Pharmakodynamik

Dr. Katharina Rox

Dr. Katharina Rox -

Wirkstoff-Bioinformatik

Prof. Dr. Olga Kalinina

Prof. Dr. Olga Kalinina -

Wirkstoffdesign und Optimierung

Prof. Dr. Anna K. H. Hirsch

Prof. Dr. Anna K. H. Hirsch