Organoide - Mini-Organe mit großer Wirkung auf die Infektionsforschung

Winzige Herzen, Lungen oder Gehirne, die für medizinische Experimente genutzt werden können – das klingt nach Science-Fiction, ist in der Infektionsforschung jedoch bereits Realität. Sogenannte Organoide sind organähnliche Strukturen im Miniaturformat, die Organen räumlich und funktionell ähneln. Damit stellen sie wertvolle Werkzeuge für die biomedizinische Forschung dar.

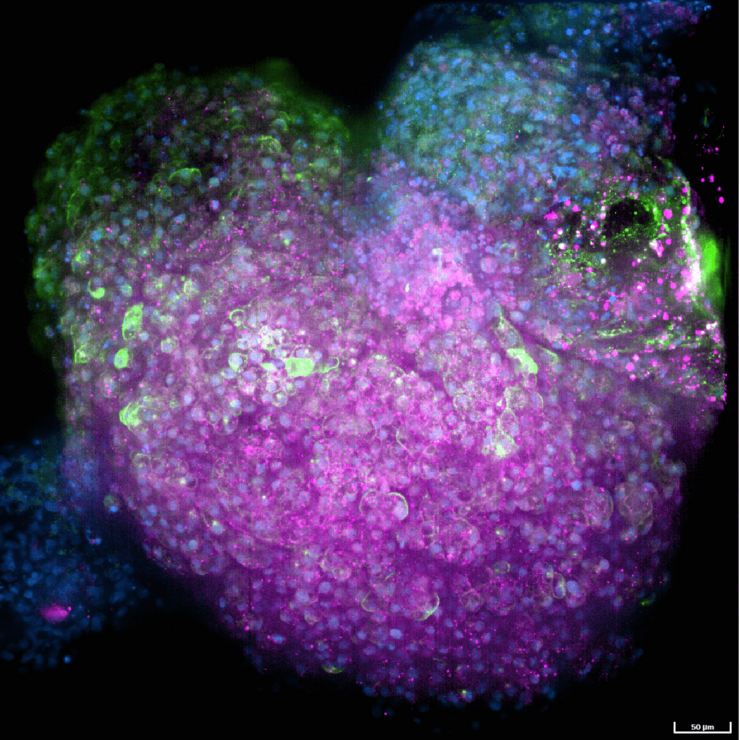

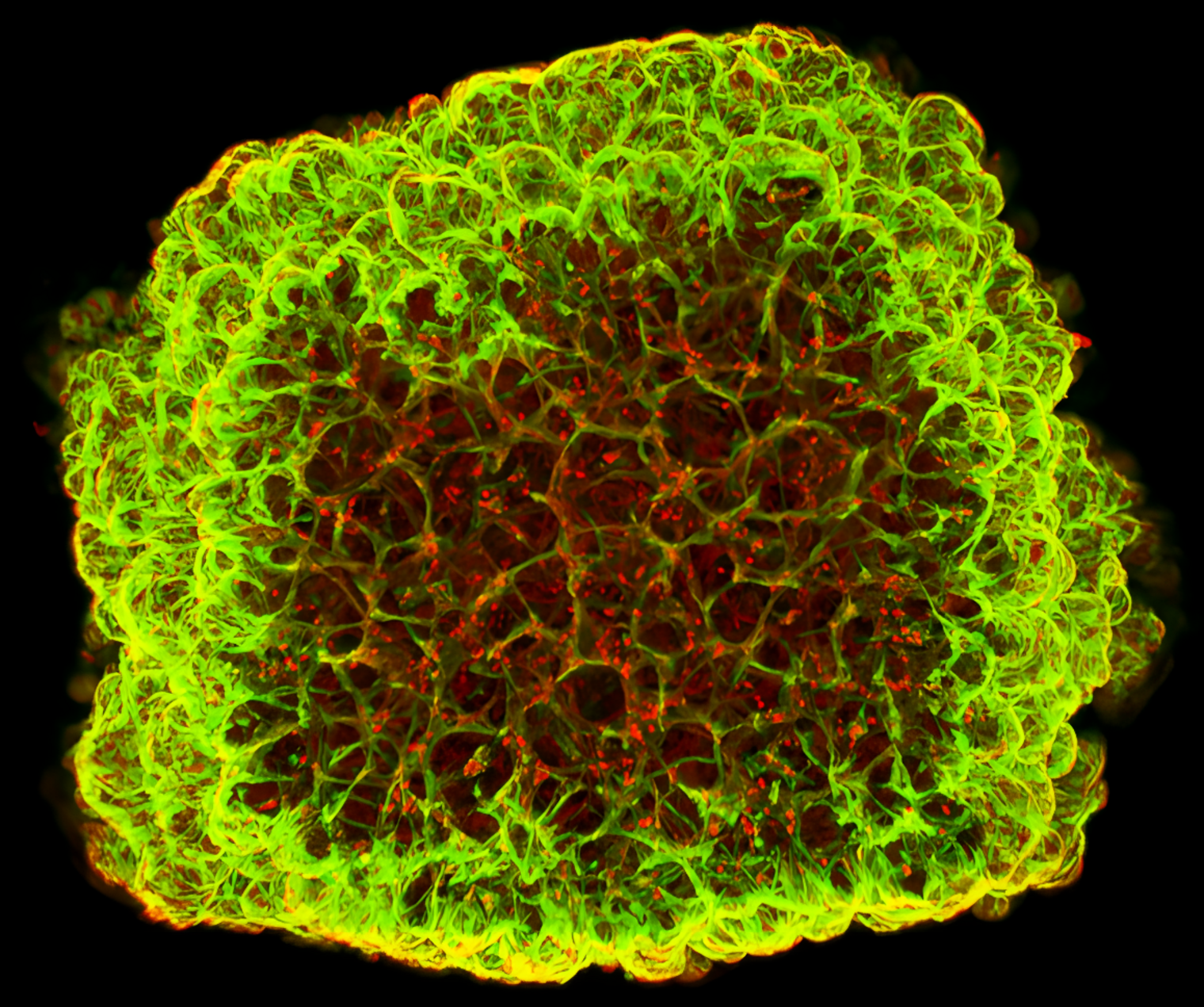

Die Basis der Organoide bilden Stammzellen, die die „Baupläne“ für alle Zellen und Strukturen des menschlichen Körpers enthalten. Unter Zugabe spezifischer Wachstumsfaktoren differenzieren sie sich und bilden selbstorganisierte 3D-Strukturen, die in verkleinertem Maßstab Gewebe ähneln, typischerweise mit einem Durchmesser von 400 µm bis zu 2 mm. Am HZI wird dieser Prozess durch den Einsatz eines AI-fähigem Zellkultur-Roboters automatisiert. Damit ist eine Herstellung in größeren Mengen und möglichst konstanter Qualität möglich.

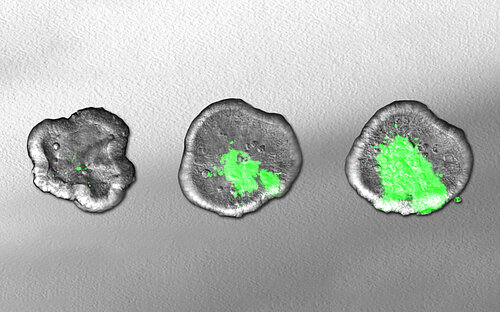

Organoide bieten Forscher:innen die Möglichkeit, Infektionen an realitätsnahen Modellen zu simulieren und unter dem Mikroskop genau zu beobachten. Indem unterschiedliche Organoide mit einem Erreger in Kontakt gebracht werden, kann erforscht werden, welche Strukturen besonders betroffen sind. Prof. Josef Penninger, Leiter der Abteilung „Innovative Organoid-Forschung“ und Wissenschaftlicher Geschäftsführer des HZI, war 2020 mitverantwortlich für die erste Studie, die SARS-CoV-2 an Nieren- und Blutgefäß-Organoiden erforschte. In einer späteren Studie wurde entdeckt, dass SARS-CoV-2 auch den Darm angreifen kann, was eine Erklärung für seltenere Symptome von COVID-19 liefert.

Vorteile von Organoiden

Anderen Versuchsmethoden gegenüber bieten Organoide verschiedene Vorteile: Neben ihrer längeren Lebensdauer sind Organoide im Vergleich zu zweidimensionalen Zellkulturen wesentlich realistischere Darstellungen von organähnlichen Strukturen, da sie aus verschiedenen interagierenden Zelltypen bestehen und im räumlichen Aufbau echten Organen ähneln. Die Signalwege der Zellen entsprechen stärker den Vorgängen im menschlichen Körper. So können Forschende beispielsweise die Aktivität von Herz- oder Gehirnorganoiden mithilfe von Mikroelektroden-Arrays (MEA-Chipsystemen) erfassen, die EKG- oder EEG-Messungen ähneln. Trotzdem lassen sich Tierversuche durch Organoide nicht vollständig ersetzen, da sie keine Beobachtung eines gesamten Körpers samt Stoffwechsel und Immunsystem ermöglichen.

Organoide in der individualisierten Infektionsforschung

„Organoide haben nicht nur den Vorteil, dass sie uns Laboruntersuchungen unter nahezu physiologischen Bedingungen ermöglichen. Die Technologie fügt sich auch nahtlos in unsere Forschungsziele im Bereich der individualisierten Infektionsforschung und des One Health-Konzepts ein“, sagt Josef Penninger. Werden Organoide aus Patientenproben gezüchtet, tragen sie genau das Genom der Patientin oder des Patienten und erlauben genaue Untersuchungen der spezifischen Reaktionen auf eine Infektion oder Behandlung. Auch durch den Einsatz von Geneditierung wie etwa CRISPR-Cas können besondere genetische Merkmale in den Organoiden erzeugt werden. In der Vision des HZI von einer individualisierten Infektionsforschung stellen sie damit einen wichtigen Schritt dar. Auch der One Health-Ansatz des HZI, der sich auf das Zusammenspiel von Mensch, Tier und Umwelt in der Gesundheitsforschung fokussiert, profitiert von der Organoidforschung. „Nicht nur aus menschlichen Stammzellen lassen sich Organoide züchten. Mithilfe von Organoid-Systemen können wir Virus-Wirt-Interaktionen in unterschiedlichen Spezies untersuchen und erforschen, wie Viren zwischen ihnen übertragen werden können“, sagt Dr. Max Kellner, Leiter der Nachwuchsgruppe „Labor für Virus-Wirt Co-Evolution“.

Langfristiges Ziel der Forscher:innen am HZI ist es, eine Organoid-Plattform zu schaffen, über die verschiedene Organoide für Forschungsprojekte zur Verfügung gestellt werden können. Anhand dieser sollen Wissenschaftler:innen in Zukunft Infektionskrankheiten besser untersuchen und Behandlungen schneller entwickeln können. Auch komplexere Organoide sowie Multiorganmodelle mit mehreren interagierenden Organoiden gehören zu den Zielen der Forschenden.

(cbi)

Stand: Oktober 2025

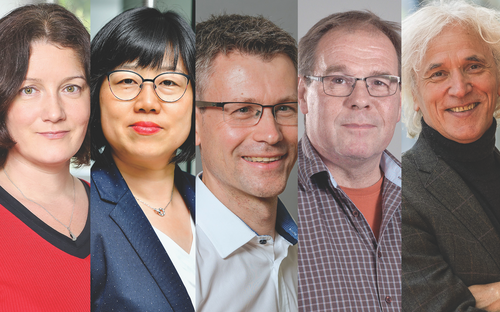

Beteiligte Forschungsgruppen

-

Biomolekulare Kondensate bei Infektionen

Dr. Christiane Iserman

Dr. Christiane Iserman -

Innovative Organoid-Forschung

Prof. Dr. Josef Penninger

Prof. Dr. Josef Penninger -

Labor für Virus-Wirt Co-Evolution

Dr. Max Kellner

Dr. Max Kellner