Impfung

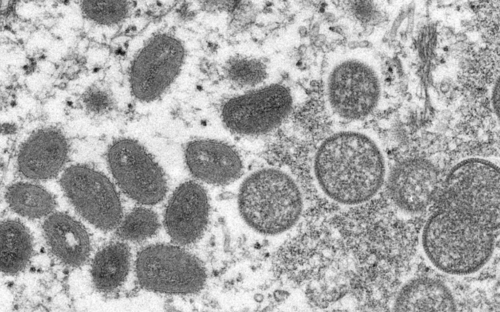

Impfungen gehören zu den bedeutsamsten medizinischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts und sind der sicherste Schutz vor vielen Infektionskrankheiten. So gelten die Pocken seit den späten 1970er Jahren als ausgerottet – eine Folge des weltweiten Impfprogramms.

Bereits Ende des 18. Jahrhunderts bewies der englische Arzt Edward Jenner, dass eine Infektion mit den für Menschen vergleichsweise ungefährlichen Kuhpocken vor der Ansteckung mit den echten Pocken schützen konnte. Jenner gilt damit als Begründer der aktiven Immunisierung.

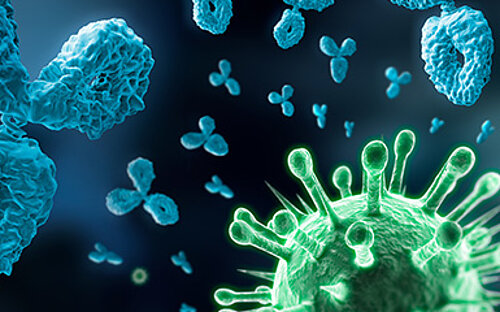

Durch die Gabe von abgeschwächten oder abgetöteten Erregern oder Erreger-Bruchstücken wird das Immunsystem des Geimpften dazu anregt, Antikörper zu bilden. Im Gegensatz dazu werden bei der passiven Immunisierung bereits fertige Antikörper verabreicht. Diese Postexpositionsprophylaxe erhalten Patient:innen zum Beispiel nach Bissen von tollwutverdächtigen Tieren.

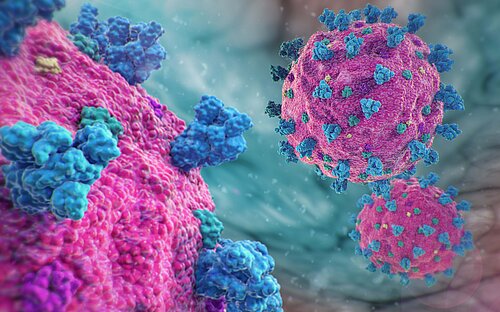

Die meisten Impfstoffe werden in einen Muskel injiziert. Üblicherweise werden die Antigene, die die Immunreaktion hervorrufen sollen, direkt verabreicht. Vektor- und mRNA-Impfstoffe enthalten hingegen den genetischen Bauplan für das Antigen, das von den Körperzellen hergestellt wird, die die Impfstoffe aufgenommen haben. Grundlage für die Aktivierung des Immunsystems sind spezialisierte Abwehrzellen - die Antigen-präsentierenden Zellen. Diese sitzen im Gewebe und wandern, wenn sie fremde Strukturen erkannt haben, in die Lymphknoten – die Schaltzentralen des Immunsystems. Nach der Impfung lösen die Antigen-präsentierenden Zellen Alarm im Immunsystem aus. Sie geben verschiedene Signalstoffe ab und stellen Bruchstücke des Antigens auf ihre Oberfläche. Dadurch zeigen sie den B- und T-Zellen, wer der Eindringling ist, den es abzuwehren gilt.

Diese Zelltypen bilden die beiden Arme des erworbenen Immunsystems, den zellulären Arm mit T-Zellen und den humoralen Arm mit B-Zellen. Ein Teil der T-Zellen ist darauf spezialisiert, Virus-infizierte Körperzellen aufzuspüren und zu zerstören, damit das Virus sich nicht weiter vermehren kann. B-Zellen produzieren Antikörper gegen das verimpfte Antigen. Diese verteilen sich mit dem Blut im ganzen Körper und machen eindringende Erreger unschädlich. Indem die Impfungen sowohl T-Zellen als auch B-Zellen aktivieren, versprechen sie guten und anhaltenden Schutz gegen Erkrankungen.

Einige Zeit nach der Impfung ebbt die Reaktion ab. Geimpfte Personen behalten jedoch Antikörper über längere Zeit im Blut sowie einige T- und B-Zellen, die sich erinnern und bei einer echten Infektion mit dem Krankheiterreger schnell reagieren können. B-Zellen verwandeln sich dann bei einem Alarmsignal wieder in hochproduktive Fabriken für Antikörper. T-Zellen werden aktiviert, um infizierte Zellen aufzuspüren.

Der direkte Zusammenhang zwischen Impfungen und Eindämmung von Krankheiten lässt sich auch in Deutschland sehr gut beobachten. „Schluckimpfung ist süß – Kinderlähmung ist grausam“, mit diesem Slogan wurde in der Bundesrepublik für die Poliomyelitis-Schluckimpfung geworben. Mit Erfolg: Die Zahl der Erkrankten in Deutschland verringerte sich nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts von über 5600 im Jahr 1961 auf weniger als 300 im ersten Jahr nach Einführung der Impfung (1962).

Im Jahr 2014 trat Polio nur noch in Afghanistan, Nigeria und Pakistan endemisch auf. Deutschland gilt seit den frühen 1990er Jahren als Polio-frei. Da jedoch eine Einschleppung von Polioviren aus anderen Regionen der Erde möglich ist, wird weiterhin gegen Polio geimpft. Beim Einsatz des Lebendimpfstoffs der Schluckimpfung kann es in ein bis zwei Fällen unter einer Million Erstimpfungen zu einer sogenannten vakzineassoziierten Poliomyelitis kommen. Daher empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) seit 1998 eine Immunisierung mit inaktivierten Polio-Impfstoffen, die per Spritze verabreicht werden. Nur dort, wo die Kinderlähmung noch nicht besiegt ist, wird unter Abwägung der Risiken weiterhin der abgeschwächte Lebendimpfstoff verabreicht, denn die Schluckimpfung besitzt zwei entscheidende Vorteile: Sie benötigt keine Spritzen und kein geschultes medizinisches Personal – ideal in Regionen der Welt, in denen das nächste Krankenhaus einige hundert Kilometer entfernt sein kann.

Diese Vorteile gelten auch für die Schnupfimpfung, an der Forscher:innen des HZI arbeiten: Der Impfstoff wird dabei als Nasenspray verabreicht. Dadurch kann die Immunreaktion direkt in der Nasenschleimhaut erfolgen, also dort, wo viele Erreger tatsächlich in den Körper eindringen. Ein ähnlicher Forschungsansatz verfolgt die Impfung per Creme über die Haut. Wie bei der Schnupfimpfung kommen auch dabei Nanopartikel als Träger des Impfstoffes zum Einsatz. Als angenehmer Nebeneffekt entfällt bei diesen Formen der Impfung der von vielen Menschen gefürchtete Einstich, der manche sogar von Impfungen abhält.

Dass sich immer weniger Menschen hierzulande impfen lassen, liegt aber nicht nur an der Spritze. Zahlreiche Infektionskrankheiten, zum Beispiel Masern, Mumps, Röteln, Windpocken oder Tuberkulose, sind durch weltweites Impfen bereits stark zurückgedrängt und werden nicht mehr als bedrohlich wahrgenommen. Die Impfmüdigkeit ist jedoch äußerst problematisch, denn nur eine hohe Zahl von Geimpften führt in der Bevölkerung zur sogenannten Herdenimmunität. Weil Erreger dann kaum noch weiterverbreitet werden können, ist auch geschützt, wer nicht geimpft werden konnte oder bei wem die Impfung nicht gewirkt hat: zum Beispiel Personen mit Vorerkrankungen oder Immundefekten oder auch Kleinkinder vor der Impfung. Für Masern gibt es daher seit 2020 eine Impfpflicht für einige Personengruppen. Sie gilt für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in den Kindergarten oder die Schule und für Angestellte von Gemeinschafts- oder medizinischen Einrichtungen (z.B. Erzieher:innen, Lehrer:innen, medizinisches Personal).

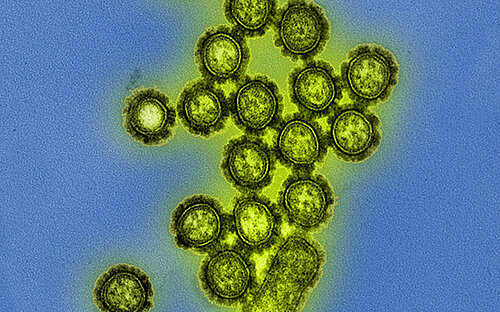

Eine jährlich wiederkehrende Impfung ist die gegen Grippe. Das Influenzavirus, das diese Erkrankung auslöst, ist in der Lage, seine Oberflächenstrukturen sehr schnell zu verändern. Dadurch fällt es unserem Immunsystem schwer, neue Varianten dieser Viren zu erkennen und zu beseitigen. Etwa alle zwei bis drei Jahre tauchen neue Virusvarianten auf, gegen die wir keine Immunität besitzen, und der Impfstoff muss deshalb jährlich an die neuen Varianten angepasst werden. Nach der Impfung dauert es rund 14 Tage, bis der Impfschutz aufgebaut ist. Die STIKO empfiehlt die jährliche Grippeimpfung für alle Menschen über 60 Jahre, für Menschen mit chronischen Erkrankungen, durch die eine Ansteckung mit der Grippe wahrscheinlicher oder deren Verlauf möglicherweise schwerer ist, sowie für medizinisches und Pflegepersonal.

(bma, afi, Ulrike Schneeweiß)

Weitere Informationen

- Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts

- Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum Thema Impfen

- Die Funktionsweise von Impfungen anschaulich von "Technology, Entertainment, Design" erklärt (Video auf Englisch)

- Interview der Helmholtz-Gemeinschaft mit Gérard Krause zum Thema Impfen (2016)

Beteiligte Forschungsgruppen

-

Antivirale Antikörper-Omics

Prof. Dr. Yannic Bartsch

Prof. Dr. Yannic Bartsch -

Experimentelle Virologie

Prof. Dr. Thomas Pietschmann

Prof. Dr. Thomas Pietschmann -

Frühkindliche Immunität

Dr. Natalia Torow

Dr. Natalia Torow -

Vakzinologie und angewandte Mikrobiologie

Prof. Dr. Carlos A. Guzmán

Prof. Dr. Carlos A. Guzmán -

Virale Immunologie

Prof. Dr. Dr. Luka Cicin-Sain

Prof. Dr. Dr. Luka Cicin-Sain