Emerging Diseases - Eine Herausforderung für Forschung, Medizin und Gesellschaft

Infektionskrankheiten endgültig zu besiegen: Diese Vision wird vermutlich ein Traum bleiben. Selbst wenn es der Medizin gelänge, eine Kur gegen jeden einzelnen Krankheitserreger zu finden, wäre der Triumph mit hoher Wahrscheinlichkeit nur von kurzer Dauer. Früher oder später würde ein neues Virus oder ein neues Bakterium auftreten, gegen das die Ärzte noch kein Rezept hätten.

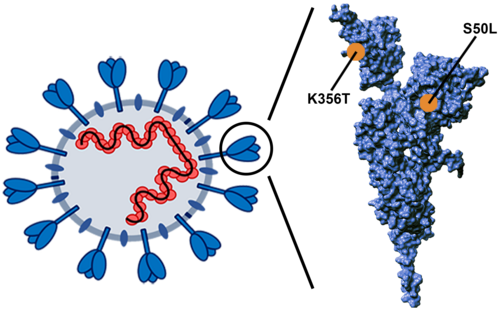

Neue Krankheitserreger – und damit auch neue Krankheiten – entstehen immer wieder. Die kontinuierlich wirkenden Kräfte der Evolution sorgen dafür, dass Viren und Bakterien ständig neue genetische Varianten hervorbringen. Manchmal überspringen sie dann die biologischen Artgrenzen und infizieren plötzlich Menschen anstelle ihrer bisherigen tierischen Wirte, oder sie wandeln sich von harmlosen „Mitbewohnern“ unserer Umwelt zu gefährlichen Killern. Weil das menschliche Immunsystem auf diese neuartigen Keime nicht vorbereitet ist und ihnen nichts entgegensetzen kann, breiten sich manche von ihnen rasant aus und verursachen bislang unbekannte Epidemien.

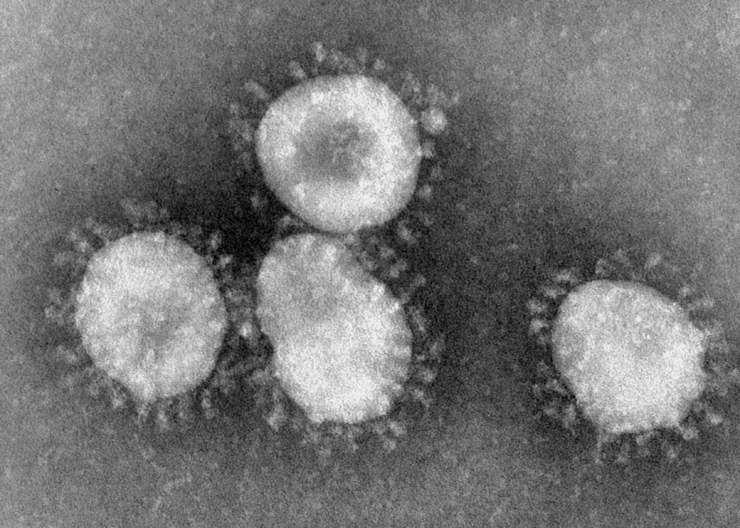

Eine solche neuartige Krankheit beunruhigte die Welt beispielsweise im Frühjahr 2003 – es gab zunächst nicht einmal einen Namen für sie. Fälle einer „atypischen Pneumonie“, wie Mediziner das Phänomen anfangs nannten, häuften sich in Ostasien und begannen auf andere Kontinente überzugreifen. Die Weltgesundheitsorganisation klassifizierte die hoch ansteckende und häufig tödliche Lungeninfektion als neuartige Epidemie und gab ihr einen Namen: „Severe Acute Respiratory Syndrome“ (Schweres akutes Atemnotsyndrom), kurz: SARS.

Wie sich zeigen sollte, war das Virus, das die SARS-Epidemie auslöste, in der Tat neuartig – jedenfalls für den Menschen. Es gehörte zu den Coronaviren, einer Gruppe, die auch gewöhnliche Schnupfenerreger umfasst. Anders als diese hatte es allerdings bislang nur Tiere befallen. Vermutlich stammte das SARS-Virus ursprünglich aus Fledermäusen und hatte aufgrund einer genetischen Veränderung die Fähigkeit erlangt, auch Menschen zu infizieren.

Achttausend Menschen erkrankten an SARS und 700 starben, ehe die Epidemie im Sommer 2003 durch Quarantäne-Maßnahmen und die gezielte Überwachung von Flughäfen eingedämmt werden konnte.

Besonderheiten von Emerging Diseases

In vielerlei Hinsicht gilt SARS als typisch für eine „Emerging Disease“, eine neu auftretende Erkrankung. Wie das SARS-Coronavirus stammen beispielsweise viele neu auftretende Erreger ursprünglich aus Tieren. Zu diesen so genannten Zoonosen, die sowohl in Menschen als auch in Tieren auftreten, zählen gefürchtete Krankheiten wie AIDS und Ebola, aber auch die jährlich wiederkehrende Grippe oder Influenza.

Influenza-Viren verfügen über ein gewaltiges Reservoir von vielen Subtypen in Wasservögeln. Das ist ein großes Problem, denn es bedeutet, dass wir das Virus niemals vollständig werden ausrotten können.

Zudem bringt das Grippevirus in sehr kurzen Abständen immer wieder neue genetische Varianten hervor. Wenn eine dieser Varianten die Spezies-Barriere überspringt, wenn sie menschliches Lungengewebe infiziert und es dann – in einem zweiten Schritt – auch schafft, sich von Mensch zu Mensch auszubreiten, dann hat dies häufig eine Pandemie zur Folge, eine sich weltweit ausbreitende Seuche. „Das ist in der Geschichte auch einige Male so abgelaufen“, sagt Schughart.

Nicht nur Tiere können der Ursprung einer neuartigen Infektionskrankheit sein: Manchmal wird ein häufig beim Menschen auftretender Keim, der normalerweise nur milde Symptome hervorruft, durch genetische Veränderungen plötzlich aggressiver und sogar lebensbedrohlich. Der EHEC-Ausbruch in Norddeutschland im Jahr 2011 wurde beispielsweise durch einen hoch pathogenen Stamm des ansonsten harmlosen Darmbakteriums Escherichia coli (E.coli O157:H7) ausgelöst. Man nimmt an, dass der Austausch genetischen Materials zwischen verschiedenen Bakterien im menschlichen Darm den aggressiven Keim hervorgebracht hatte.

So beunruhigend die ständige Bedrohung durch „Emerging Diseases“ auch sein mag – Medizin und Gesellschaft können durchaus etwas dagegen tun. Ein Weg dazu ist die ständige aufmerksame Überwachung der „Risiko-Kandidaten“ unter den Viren und Bakterien, jener Keime, bei denen die Wahrscheinlichkeit gefahrbringender Veränderungen besonders hoch ist. Bei der Influenza-Grippe bringt dieser Ansatz teilweise Erfolge: Oft gelingt es, im Voraus zu kalkulieren, welche genetischen Varianten sich in naher Zukunft verbreiten werden, und dieses Wissen in die Entwicklung des Impfstoffs für die nächste Grippesaison einfließen zu lassen.

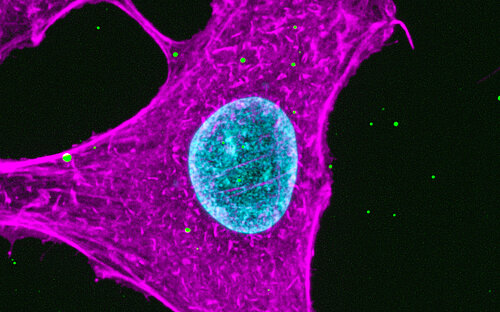

Weitere Gegenmittel liefert – auf lange Sicht – zielgerichtete Grundlagenforschung: Das Wissen darüber, was im Detail abläuft, wenn Viren oder Bakterien den menschlichen Körper infizieren, offenbart auch erste Ansatzpunkte dafür, diesen Prozess gezielt zu blockieren.

"Je besser wir die grundlegenden Mechanismen von Infektionen verstehen, desto schneller können wir reagieren, wenn die nächste neue Infektionskrankheit auftritt. ", sagt der HZI-Forscher Klaus Schughart. Und damit, so betont Schughart, sei jederzeit zu rechnen: „Die Frage ist nicht, ob die nächste Pandemie kommt – sondern wann.“

(mbn)

Beteiligte Forschungsgruppen

-

Evolution von Krankheitserregern

Prof. Dr. Sébastien Calvignac-Spencer

Prof. Dr. Sébastien Calvignac-Spencer -

Evolutionäre Gemeinschaftsökologie

Dr. Jan Frederik Gogarten

Dr. Jan Frederik Gogarten -

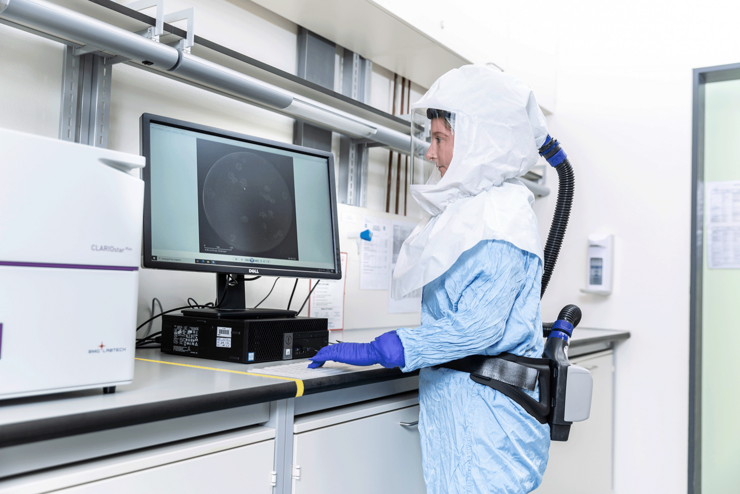

Labor der biologischen Schutzstufe 3

Dr. Kai Schulze

Dr. Kai Schulze -

Labor für Virus-Wirt Co-Evolution

Dr. Max Kellner

Dr. Max Kellner -

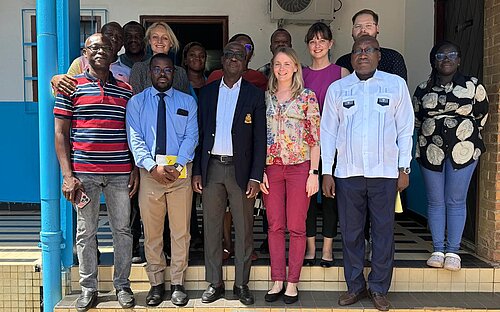

Ökologie und Entstehung von Zoonosen

Prof. Dr. Fabian Leendertz

Prof. Dr. Fabian Leendertz -

Transmissionsimmunologie

Dr. Julia Port

Dr. Julia Port