Author count: 4

Shi R., Klawonn F., Brönstrup M., Franke R.

(2025)

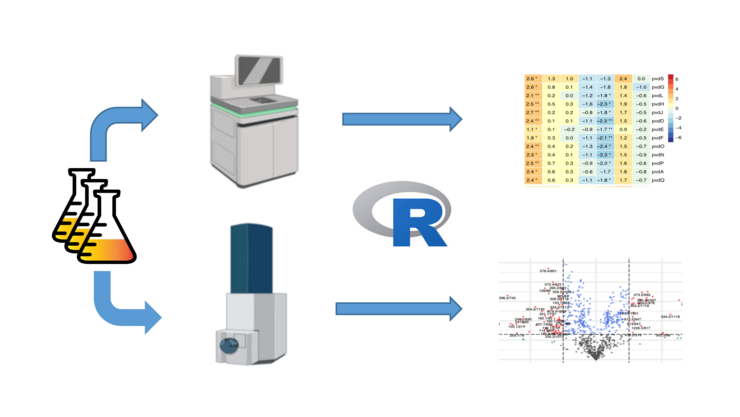

MS1FA: Shiny App for the Annotation of Redundant Features in Untargeted Metabolomics Datasets

Bioinformatics.,

41

(5, May 2025)

Author count: 24

Boudrioua A., Joiner J.D., Grin I., Kronenberger T., Korotkov V.S., Steinchen W., Kohler A., Schminke S., Schulte J.C., Pietsch M., Naini A., Kalverkamp S., Hotop S.K., Coyle T., Piselli C., Coles M., Rox K., Marschal M., Bange G., Flieger A., Poso A., Brönstrup M., ... , Hartmann M.D., Wagner S.

(2025)

Discovery of synthetic small molecules targeting the central regulator of Salmonella pathogenicity

Science advances,

11

(15)

Author count: 8

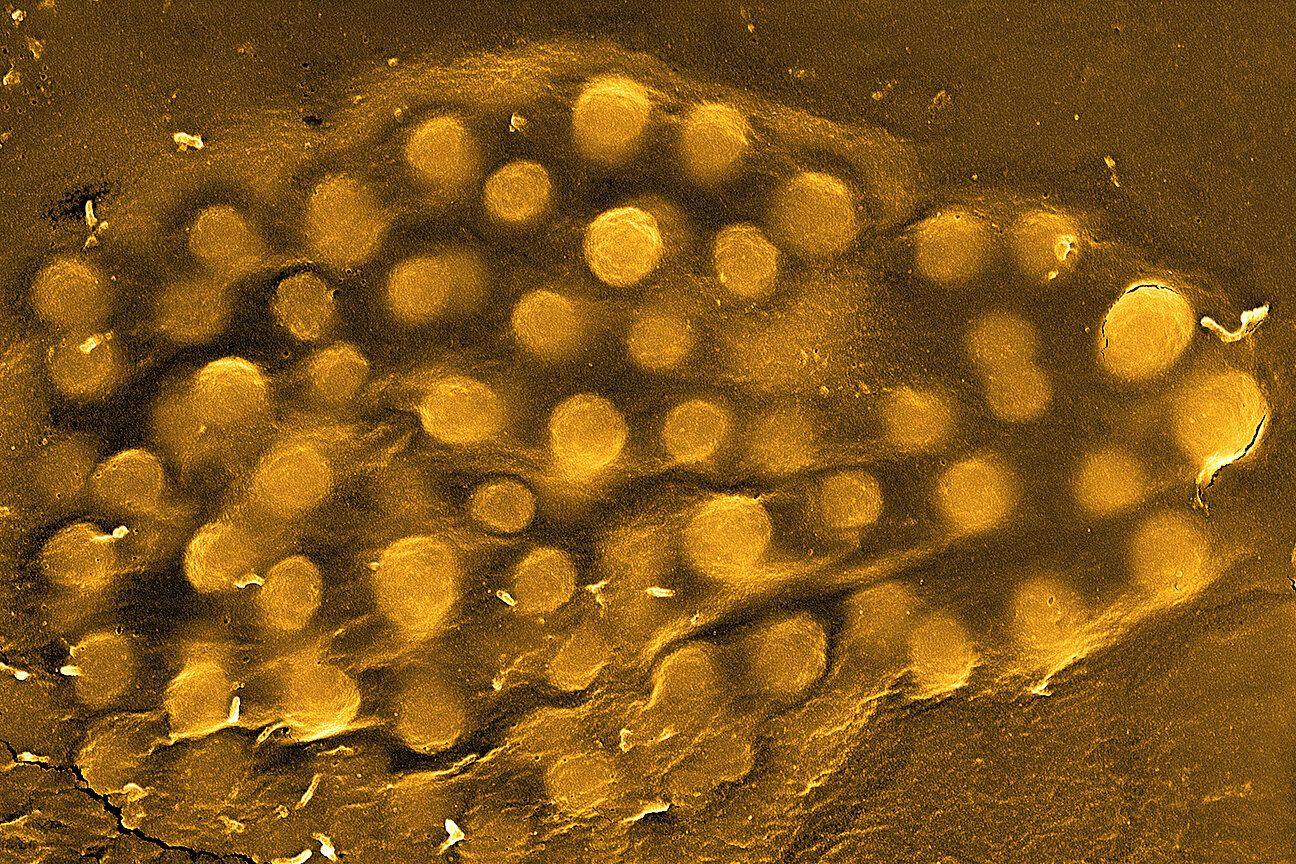

Broich L., Wullenkord H., Osman M.K., Fu Y., Müsken M., Reuther P., ... , Brönstrup M., Sieben C.

(2025)

Single influenza A viruses induce nanoscale cellular reprogramming at the virus-cell interface

Nature Communications,

16

(1)

Author count: 40

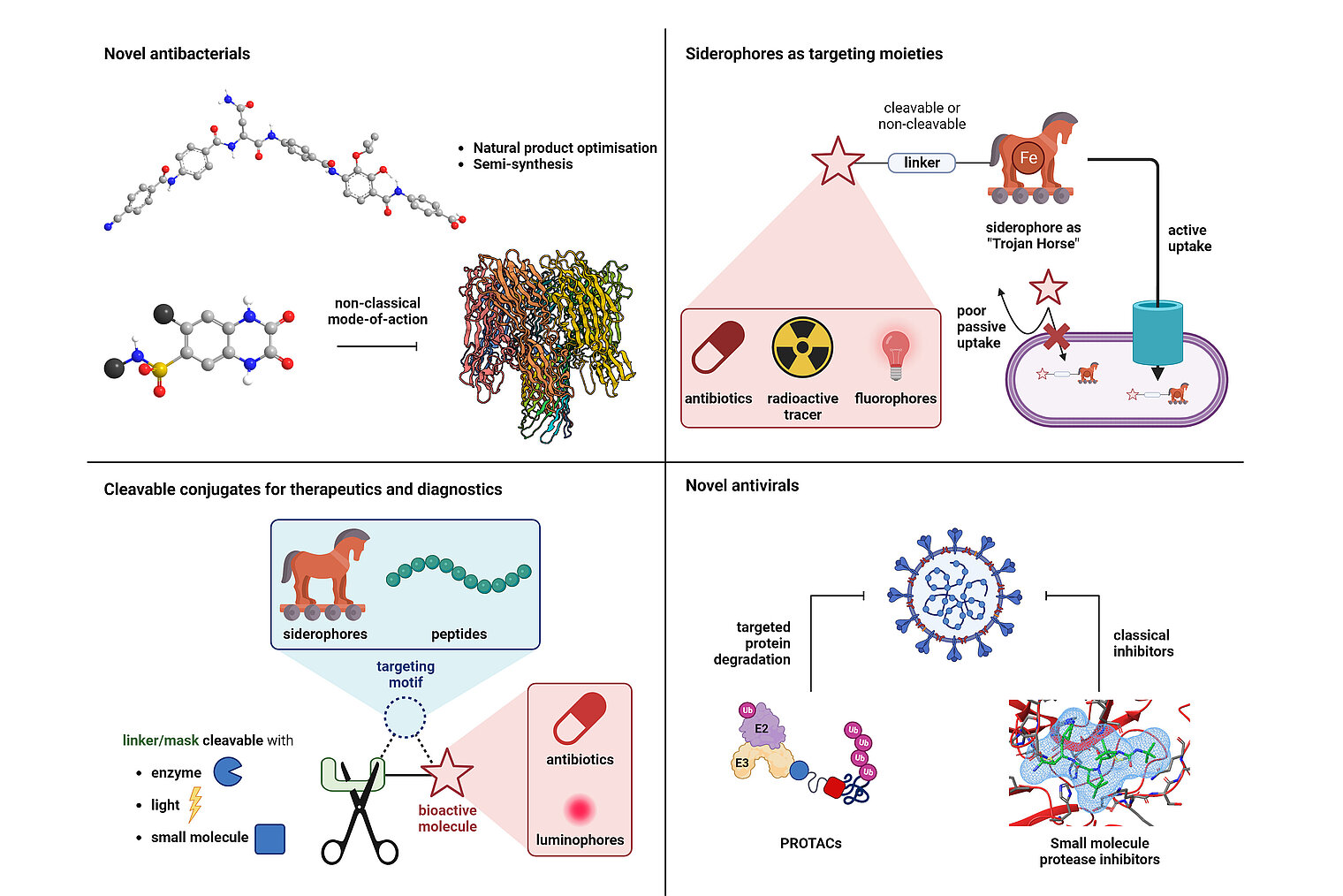

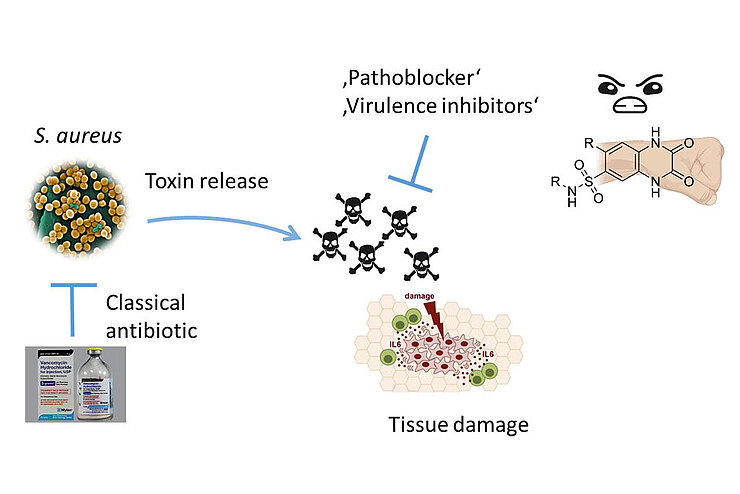

Shekhar A., Di Lucrezia R., Jerye K., Korotkov V.S., Harmrolfs K., Rox K., Weich H.A., Ghai I., Delhommel F., Becher I., Degenhart C., Fansa E., Unger A., Habenberger P., Klebl B., Lukat P., Schmelz S., Henke S., Borgert S., Lang J.C., Sasse F., Diestel R., Richter C., Schneider-Daum N., Hinkelmann B., Niemz J., Lehr C.M., Jänsch L., Huehn J., Alm R., Savitski M., Welte T., Hesterkamp T., Sattler M., Winterhalter M., Blankenfeldt W., Medina E., Bilitewski U., ... , Dinkel K., Brönstrup M.

(2025)

Highly potent quinoxalinediones inhibit a[alpha]-hemolysin and ameliorate Staphylococcus aureus lung infections

Cell Host and Microbe,

33

(4)

Author count: 13

Sheldon J.A., Winkler M., Yuan Q., Frericks N., Phillip Brown R.J., Miskey C., Gödecke N., Behme S., Rox K., Mysegades G., Vondran F., ... , Wirth D., Pietschmann T.

(2025)

Adapted hepatitis C virus clone infects innate immunity-deficient mouse hepatocytes with minimal human HCV entry factors

JHEP Reports,

7

(5)

Author count: 16

Potapenko K., Lisiutin G., Vasylieva N., Strashnova I., Franke R., Petriv N., Duduyemi O.P., Baklan K., Korotaieva N., Gudzenko T., Manns M.P., Broenstrup M., Lenzen H., Vital M., ... , Ivanytsia V., Yevsa T.

(2025)

Antimicrobial and anticancer activity of Streptomyces ambofaciens (Myt 8) and S. globisporus ONU 1019 (Myt 11) secondary metabolites isolated from the Odesa Bay, the Black Sea: An in vitro study

Biomed.Pharmacother.,

186

(May 2025)

Author count: 8

Gadiya Y., Genilloud O., Bilitewski U., Br+Ânstrup M., Berlin L., Attwood M., ... , Gribbon P., Zaliani A.

(2025)

Predicting Antimicrobial Class Specificity of Small Molecules Using Machine Learning

Journal of Chemical Information and Modeling,

65

(5)

Author count: 23

Kiefer A.F., Schütz C., Englisch C.N., Kolling D., Speicher S., Kany A.M., Shafiei R., Wadood N.A., Aljohmani A., Wirschem N., Jumde R.P., Klein A., Sikandar A., Park Y.M., Krasteva-Christ G., Yildiz D., Abdelsamie A.S., Rox K., K+Âhnke J., M++ller R., Bischoff M., ... , Haupenthal J., Hirsch A.K.H.

(2025)

Dipeptidic Phosphonates: Potent Inhibitors of Pseudomonas aeruginosa Elastase B Showing Efficacy in a Murine Keratitis Model

Advanced Science

Author count: 18

Molinari G., Ribeiro S.S., Müller K., Mayer B.E., Rohde M., Arce-Rodriguez A., Vargas-Guerrero J.J., Avetisyan A., Wissing J., Tegge W., Jänsch L., Brönstrup M., Danchin A., Jahn M., Timmis K.N., Ebbinghaus S., ... , Jahn D., Borrero-de Acuna J.M.

(2025)

Multiple Chaperone DnaK-FliC Flagellin Interactions are Required for Pseudomonas aeruginosa Flagellum Assembly and Indicate a New Function for DnaK

Microbial Biotechnology,

18

(2)

Author count: 10

Charoenpattarapreeda J., Tegge W., Xu C., Harmrolfs K., Hinkelmann B., Wullenkord H., Hotop S.K., Beutling U., ... , Rox K., Brönstrup M.

(2024)

A Targeted Click-to-Release Activation of the Last-Resort Antibiotic Colistin Reduces its Renal Cell Toxicity

Angew.Chem.Int.Ed.,

63

(47)

Author count: 18

Risch T., Kolling D., Mostert D., Seedorf T., Heimann D., Kohnhäser D., Deschner F., Fries F., Solga D., Hilgers J.S., Dastbaz J., Mancini S., Hirsch A.K.H., Brönstrup M., Kirschning A., Sieber S.A., ... , Herrmann J., Müller R.

(2024)

YgiV promoter mutations cause resistance to cystobactamids and reduced virulence factor expression in Escherichia coli

NPJ.Antimicrob.Resist.,

2

(1)

Author count: 4

Heimann D., Kohnhäuser D., Kohnhäuser A.J., Brönstrup M.

(2025)

Antibacterials with Novel Chemical Scaffolds in Clinical Development

Drugs

Author count: 14

Almasi E.D.H., Eisenhard L., Osbelt L., Lesker T.R., Vetter A.C., Knischewski N., Bielecka A.A., Gronow A., Muthukumarasamy U., Wende M., Tawk C., Neumann-Schaal M., ... , Brönstrup M., Strowig T.

(2025)

Klebsiella oxytoca facilitates microbiome recovery via antibiotic degradation and restores colonization resistance in a diet-dependent manner

Nat Commun,

16

(1)

Author count: 16

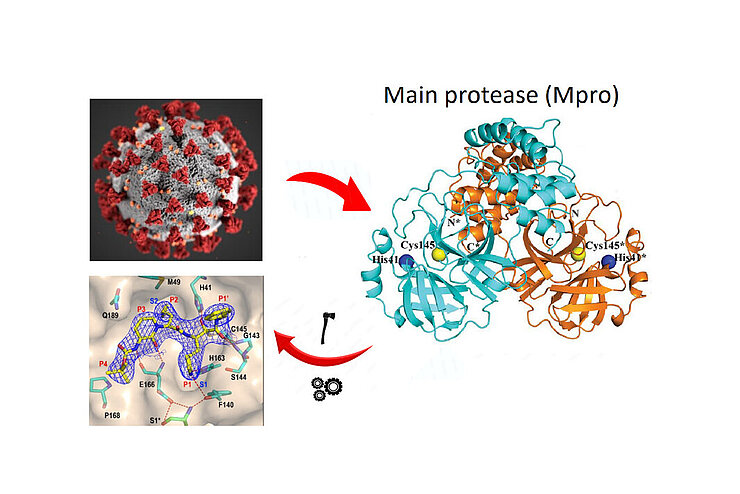

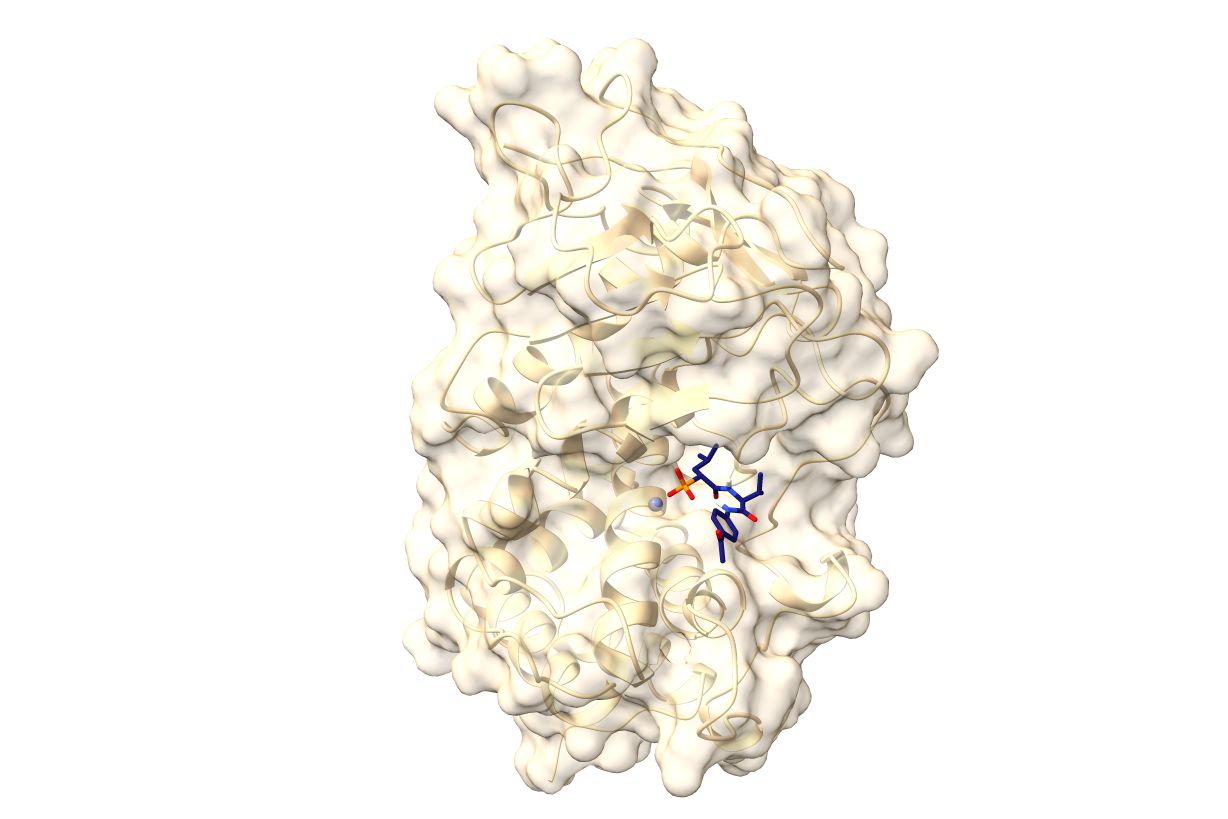

Akula R.K., El Kilani H., Metzen A., Röske J., Zhang K., Göhl M., Arisetti N., Marsh G.P., Maple H.J., Cooper M.S., Karadogan B., Jochmans D., Neyts J., Rox K., ... , Hilgenfeld R., Brönstrup M.

(2025)

Structure-Based Optimization of Pyridone a(alpha)-Ketoamides as Inhibitors of the SARS-CoV-2 Main Protease

J.Med.Chem.

Author count: 21

Flury P., Krüger N., Sylvester K., Breidenbach J., Al Hamwi G., Qiao J., Chen Y., Rocha C., Serafim M.S.M., Barbosa da Silva E., Pöhlmann S., Poso A., Kronenberger T., Rox K., O'Donoghue A.J., Yang S., Sträter N., Gütschow M., Laufer S.A., ... , Müller C.E., Pillaiyar T.

(2025)

Design, Synthesis, and Unprecedented Interactions of Covalent Dipeptide-Based Inhibitors of SARS-CoV-2 Main Protease and Its Variants Displaying Potent Antiviral Activity

J.Med.Chem.

Author count: 2

Mishra S., Rox K.

(2024)

Effective, but Safe? Physiologically Based Pharmacokinetic (PBPK)-Modeling-Based Dosing Study of Molnupiravir for Risk Assessment in Pediatric Subpopulations

ACS Pharm.Transl.Sci.,

7

(12)

Author count: 10

Ramming I., Lang C., Hauf S., Krüger M., Worbs S., Peukert C., Fruth A., Dorner B.G., ... , Br+Ânstrup M., Flieger A.

(2024)

Rapid Enzymatic Detection of Shiga-Toxin-Producing E. coli Using Fluorescence-Labeled Oligonucleotide Substrates

ACS infectious diseases

Author count: 12

Stappert M., Kohnhäuser D., Seedorf T., Coetzee J., Rox K., Fuchs H.L.S., Cirnski K., Leitner C., Herrmann J., Kirschning A., ... , M++ller R., Br+Ânstrup M.

(2024)

Synthetic studies on the tetrasubstituted D-ring of cystobactamids lead to potent terephthalic acid antibiotics

Communications Chemistry,

7

(1)

Author count: 13

Weber B.S., Ritchie N.E., Hilker S., Chan D.C.K., Peukert C., Deisinger J.P., Ives R., Ardal C., Burrows L.L., Brönstrup M., Magolan J., ... , Raivio T.L., Brown E.D.

(2024)

High-Throughput Discovery of Synthetic Siderophores for Trojan Horse Antibiotics

ACS Infect.Dis.

Author count: 4

Vogel C., Rox K., Wagenlehner F., Titz A.

(2024)

Glycomimetics as Candidates for Treatment and Prevention of Catheter-associated Biofilms Formed by Pseudomonas aeruginosa

Eur.Urol.Focus

Author count: 17

Willocx D., Bizzarri L., Alhayek A., Kannan D., Bravo P., Illarionov B., Rox K., Lohse J., Fischer M., Kany A.M., Hahne H., Rottmann M., Witschel M., Odom John A., Hamed M.M., ... , Diamanti E., Hirsch A.K.H.

(2024)

Targeting Plasmodium falciparum IspD in the Methyl-d-erythritol Phosphate Pathway: Urea-Based Compounds with Nanomolar Potency on Target and Low-Micromolar Whole-Cell Activity

J.Med.Chem.,

67

(19)

Author count: 13

Mielniczuk S., Hoff K., Baselious F., Li Y., Haupenthal J., Kany A.M., Riedner M., Rohde H., Rox K., Hirsch A.K.H., Krimm I., ... , Sippl W., Holl R.

(2024)

Development of Fragment-Based Inhibitors of the Bacterial Deacetylase LpxC with Low Nanomolar Activity

J.Med.Chem.,

67

(19)

Author count: 17

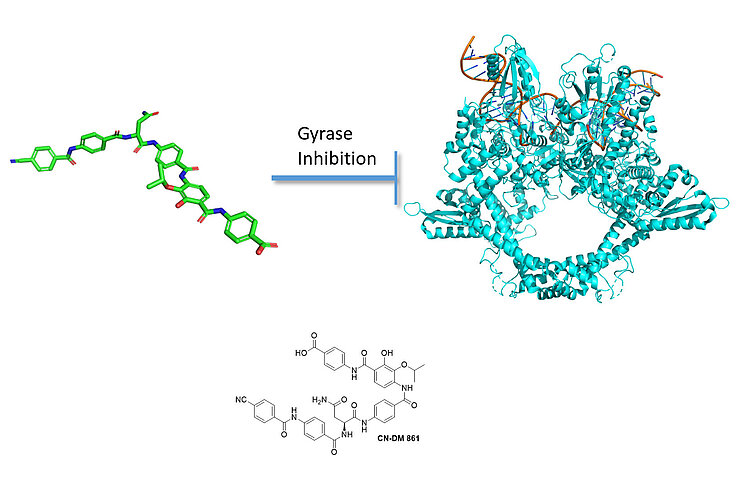

Kohnhäuser D., Seedorf T., Cirnski K., Heimann D., Coetzee J., Sordello S., Richter J., Stappert M., Sabuco J.F., Corbett D., Bacque E., Rox K., Herrmann J., Vassort A., Müller R., ... , Kirschning A., Brönstrup M.

(2024)

Optimization of the Central a[alpha]-Amino Acid in Cystobactamids to the Broad-Spectrum, Resistance-Breaking Antibiotic CN-CC-861

J.Med.Chem.

Author count: 8

Mahdavi S.M., Bockfeld D., Esarev I.V., Lippmann P., Frank R., Brönstrup M., ... , Ott I., Tamm M.

(2024)

Gold(i) and gold(iii) carbene complexes from the marine betaine norzooanemonin: inhibition of thioredoxin reductase, antiproliferative and antimicrobial activity

RSC Medicinal Chemistry

Author count: 11

Rox K., Kühne A., Herrmann J., Jansen R., Hüttel S., Bernecker S., Hagos Y., Brönstrup M., Stadler M., ... , Hesterkamp T., Müller R.

(2024)

Interaction of the Atypical Tetracyclines Chelocardin and Amidochelocardin with Renal Drug Transporters

ACS Pharm.Transl.Sci.

Author count: 6

Büssing R., Bublitz A., Karge B., Brönstrup M., Strowig T., Ott I.

(2024)

An organometallic hybrid antibiotic of metronidazole with a Gold(I) N-Heterocyclic Carbene overcomes metronidazole resistance in Clostridioides difficile

J.Biol.Inorg.Chem.

Author count: 21

Flury P., Breidenbach J., Krüger N., Voget R., Schäkel L., Si Y., Krasniqi V., Calistri S., Olfert M., Sylvester K., Rocha C., Ditzinger R., Rasch A., Pöhlmann S., Kronenberger T., Poso A., Rox K., Laufer S.A., Müller C.E., ... , Gütschow M., Pillaiyar T.

(2024)

Erratum: Cathepsin-Targeting SARS-CoV-2 Inhibitors: Design, Synthesis, and Biological Activity

ACS Pharmacology and Translational Science,

7

(4)

Author count: 8

Esarev I.V., Karge B., Zeng H., Lippmann P., Jones P.G., Schrey H., ... , Brönstrup M., Ott I.

(2024)

Silver Organometallics that are Highly Potent Thioredoxin and Glutathione Reductase Inhibitors: Exploring the Correlations of Solution Chemistry with the Strong Antibacterial Effects

ACS infectious diseases,

10

(5)

Author count: 9

Sharafutdinov I., Harrer A., Müsken M., Rottner K., Sticht H., Täger C., Naumann M., ... , Tegtmeyer N., Backert S.

(2024)

Cortactin-dependent control of Par1b-regulated epithelial cell polarity in Helicobacter infection

Cell Insight,

3

(3)

Author count: 12

Li Q., Jansen H., Hansen G., Nurjadi D., Herrmann J., Stadler M., Brönstrup M., Müller R., He C., Graspeuntner S., ... , Rupp J., Shima K.

(2024)

Inhibitory effect of sorangicin A against mutant DNA-dependent RNA polymerase in the obligate intracellular bacterium Chlamydia trachomatis

Int.J.Antimicrob.Agents

Author count: 7

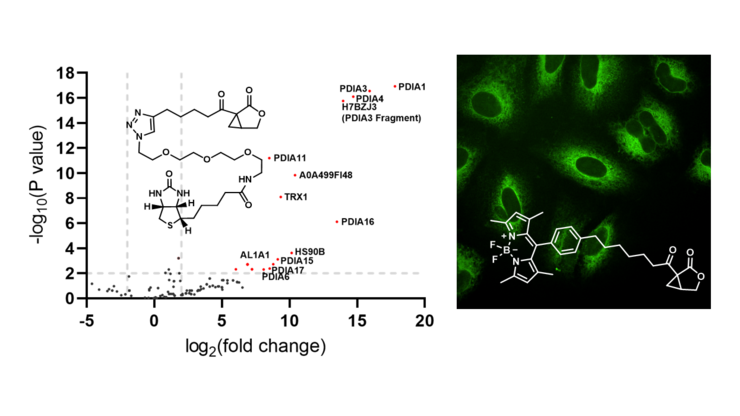

Jerye K., Lüken H., Steffen A., Schlawis C., Jänsch L., ... , Schulz S., Brönstrup M.

(2024)

Activity-Based Protein Profiling Identifies Protein Disulfide-Isomerases as Target Proteins of the Volatile Salinilactones

Adv.Sci.

Author count: 2

Rox K., Medina E.

(2024)

Aerosolized delivery of ESKAPE pathogens for murine pneumonia models

Scientific Reports,

14

(1)

Author count: 32

Sake S.M., Zhang X., Rajak M.K., Urbanek-Quaing M., Carpentier A., Gunesch A.P., Grethe C., Matthaei A., R++ckert J., Galloux M., Larcher T., Le Goffic R., Hontonnou F., Chatterjee A.K., Johnson K., Morwood K., Rox K., Elgaher W.A.M., Huang J., Wetzke M., Hansen G., Fischer N., El+®ou+½t J.F., Rameix-Welti M.A., Hirsch A.K.H., Herold E., Empting M., Lauber C., Schulz T.F., Krey T., ... , Haid S., Pietschmann T.

(2024)

Drug repurposing screen identifies lonafarnib as respiratory syncytial virus fusion protein inhibitor

Nature Communications,

15

(1)

Author count: 109

Zuffa S., Schmid R., Bauermeister A., Gomes P., Caraballo-Rodriguez A.M., El Abiead Y., Aron A.T., Gentry E.C., Zemlin J., Meehan M.J., Avalon N.E., Cichewicz R.H., Buzun E., Terrazas M.C., Hsu C.Y., Oles R., Ayala A.V., Zhao J., Chu H., Kuijpers M.C.M., Jackrel S.L., Tugizimana F., Nephali L.P., Dubery I.A., Madala N.E., Moreira E.A., Costa-Lotufo L.V., Lopes N.P., Rezende-Teixeira P., Jimenez P.C., Rimal B., Patterson A.D., Traxler M.F., Pessotti R.D.C., Alvarado-Villalobos D., Tamayo-Castillo G., Chaverri P., Escudero-Leyva E., Quiros-Guerrero L.M., Bory A.J., Joubert J., Rutz A., Wolfender J.L., Allard P.M., Sichert A., Pontrelli S., Pullman B.S., Bandeira N., Gerwick W.H., Gindro K., Massana-Codina J., Wagner B.C., Forchhammer K., Petras D., Aiosa N., Garg N., Liebeke M., Bourceau P., Kang K.B., Gadhavi H., Carvalho L.P.S., Silva dos Santos M., Perez-Lorente A.I., Molina-Santiago C., Romero D., Franke R., Brönstrup M., Vera-Ponce de Leon A., Pope P.B., La Rosa S.L., La Barbera G., Roager H.M., Laursen M.F., Hammerle F., Siewert B., Peintner U., Licona-Cassani C., Rodriguez-Orduna L., Rampler E., Hildebrand F., Koellensperger G., Schoeny H., Hohenwallner K., Panzenboeck L., Gregor R., O'Neill E.C., Roxborough E.T., Odoi J., Bale N.J., Ding S., Sinninghe Damste J.S., Guan X.L., Cui J.J., Ju K.S., Silva D.B., Silva F.M.R., da Silva G.F., Koolen H.H.F., Grundmann C., Clement J.A., Mohimani H., Broders K., McPhail K.L., Ober-Singleton S.E., Rath C.M., McDonald D., Knight R., ... , Wang M., Dorrestein P.C.

(2024)

microbeMASST: a taxonomically informed mass spectrometry search tool for microbial metabolomics data

Nature microbiology,

9

(2)

Author count: 9

Pfütze S., Charria-Giron E., Schulzke E., Toshe R., Khonsanit A., Franke R., Surup F., ... , Brönstrup M., Stadler M.

(2024)

Depicting the Chemical Diversity of Bioactive Meroterpenoids Produced by the Largest Organism on Earth

Angew.Chem.Int.Ed Engl.

Author count: 22

Haid S., Matthaei A., Winkler M., Sake S.M., Gunesch A.P., Milke V., Köhler N.M., Rückert J., Vieyres G., Kühl D., Nguyen T.-T., Göhl M., Lasswitz L., Zapatero-Belinchon F.J., Brogden G., Gerold G., Wiegmann B., Bilitewski U., Brown R.J.P., Brönstrup M., ... , Schulz T.F., Pietschmann T.

(2024)

Repurposing screen identifies novel candidates for broad-spectrum coronavirus antivirals and druggable host targets

Antimicrob.Agents Chemother.

Author count: 10

Berger T., Alenfelder J., Steinmüller S., Heimann D., Gohain N., Petras D., Wang M., Berger R., ... , Kostenis E., Reher R.

(2024)

A MassQL-Integrated Molecular Networking Approach for the Discovery and Substructure Annotation of Bioactive Cyclic Peptides

J.Nat.Prod.

Author count: 5

Eggert A., Schuppe K.T., Fuchs H.L.S., Brönstrup M., Kalesse M.

(2023)

Total Synthesis of Acanthodoral Using a Rearrangement Strategy

Organic Letters

Author count: 21

Flury P., Breidenbach J., Krüger N., Voget R., Schäkel L., Si Y., Krasniqi V., Calistri S., Olfert M., Sylvester K., Rocha C., Ditzinger R., Rasch A., Pöhlmann S., Kronenberger T., Poso A., Rox K., Laufer S.A., Müller C.E., ... , Gütschow M., Pillaiyar T.

(2023)

Cathepsin-Targeting SARS-CoV-2 Inhibitors: Design, Synthesis, and Biological Activity

ACS Pharmacology and Translational Science

Author count: 9

Mahdavi S.M., Bockfeld D., Büssing R., Karge B., Bannenberg T., Frank R., Brönstrup M., ... , Ott I., Tamm M.

(2024)

Synthesis of N-heterocyclic carbene gold(i) complexes from the marine betaine 1,3-dimethylimidazolium-4-carboxylate

Dalton Transactions

Author count: 18

Rox K., Jansen R., Lukezic T., Greweling-Pils M., Herrmann J., Miethke M., Hüttel S., Hennessen F., Abou Fayad A., Holzhausen C., Lundberg C.V., Teague J., Sudarman E., Bülter L., Hesterkamp T., Stadler M., ... , Brönstrup M., Müller R.

(2024)

Pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of the atypical tetracyclines chelocardin and amidochelocardin in murine infection models

Microbiol.Spectr.,

12

(1)

Author count: 21

Konstantinovic J., Kany A.M., Alhayek A., Abdelsamie A.S., Sikandar A., Voos K., Yao Y., Andreas A., Shafiei R., Loretz B., Schönauer E., Bals R., Brandstetter H., Hartmann R.W., Ducho C., Lehr C.M., Beisswenger C., Müller R., Rox K., ... , Haupenthal J., Hirsch A.K.

(2023)

Inhibitors of the Elastase LasB for the Treatment of Pseudomonas aeruginosa Lung Infections

ACS Cent.Sci.,

9

(12)

Author count: 30

Couturier C., Ronzon Q., Lattanzi G., Lingard I., Coyne S., Cazals V., Dubarry N., Yvon S., Leroi-Geissler C., Gracia O.R., Teague J., Sordello S., Corbett D., Bauch C., Monlong C., Payne L., Taillier T., Fuchs H., Broenstrup M., Harrison P.H., Moynie L., Lakshminarayanan A., Gianga T.M., Hussain R., Naismith J.H., Mourez M., Bacque E., Björkling F., ... , Sabuco J.F., Franzyk H.

(2024)

Studies of antibacterial activity (in vitro and in vivo) and mode of action for des-acyl tridecaptins (DATs)

Eur.J.Med.Chem.,

265

Author count: 8

Charria-Giron E., Marin-Felix Y., Beutling U., Franke R., Brönstrup M., Vasco-Palacios A.M., ... , Caicedo N.H., Surup F.

(2023)

Metabolomics insights into the polyketide-lactones produced by Diaporthe caliensis sp. nov., an endophyte of the medicinal plant Otoba gracilipes

Microbiol.Spectr.

Author count: 7

Schwitalla J.W., Le N.T.H., Um S., Schalk F., Brönstrup M., ... , Baunach M., Beemelmanns C.

(2023)

Heterologous expression of the cryptic mdk gene cluster and structural revision of maduralactomycin A

RSC Adv.,

13

(48)

Author count: 28

Simonis A., Kreer C., Albus A., Rox K., Yuan B., Holzmann D., Wilms J.A., Zuber S., Kottege L., Winter S., Meyer M., Schmitt K., Gruell H., Theobald S.J., Hellmann A.M., Meyer C., Ercanoglu M.S., Cramer N., Munder A., Hallek M., F+ñtkenheuer G., Koch M., Seifert H., Rietschel E., Marlovits T.C., van Koningsbruggen-Rietschel S., ... , Klein F., Rybniker J.

(2023)

Discovery of highly neutralizing human antibodies targeting Pseudomonas aeruginosa

Cell,

186

(23)

Author count: 4

Schneider I., Fetz V., Prochnow H.P., Brönstrup M.

(2023)

Artificial Siderophores with a Trihydroxamate-DOTAM Scaffold Deliver Iron and Antibiotic Cargo into the Bacterial Pathogen Escherichia coli

Isr.J.Chem.,

63

(7-8)

Author count: 9

Jian L., Zscherp R., Beutling U., Shen X., Xu S., Zhang X., Brönstrup M., ... , Klahn P., Sun Q.

(2023)

Discovery of Aminoratjadone Derivatives as Potent Noncovalent CRM1 Inhibitors

J.Med.Chem.

Author count: 8

Wu Y., Zoller B.G.E., Kamal M.A.M., Hotop S.K., Lehr C.M., Brönstrup M., ... , Dersch P., Empting M.

(2023)

Establishment of an In Bacterio assay for the Assessment of Carbon Storage Regulator A (CsrA) inhibitors

Chembiochem.

Author count: 14

Allartz P., Hotop S.K., Muntau B., Schlaphof A., Thome-Bolduan C., Gabriel M., Petersen N., Lintzel M., Behrens C., Eggert P., Pörtner K., Steiner J., ... , Brönstrup M., Tappe D.

(2023)

Detection of bornavirus-reactive antibodies and BoDV-1 RNA only in encephalitis patients from virus endemic areas: a comparative serological and molecular sensitivity, specificity, predictive value, and disease duration correlation study

Infection

Author count: 5

Friederich J., Xu C., Raunft P., Fuchs H.L.S., Brönstrup M.

(2023)

Tetrazine-induced activation of a trimethyl lock as a click-to-release system for protected doxorubicin

Chem.Commun.,

59

(48)

Author count: 16

Graspeuntner S., Koethke K., Scholz C., Semmler L., Lupatsii M., Kirchhoff L., Herrmann J., Rox K., Wittstein K., Käding N., Hanker L.C., Stadler M., Bönstrup M., Müller R., ... , Shima K., Rupp J.

(2023)

Sorangicin A Is Active against Chlamydia in Cell Culture, Explanted Fallopian Tubes, and Topical In Vivo Treatment

Antibiotics.(Basel),

12

(5)

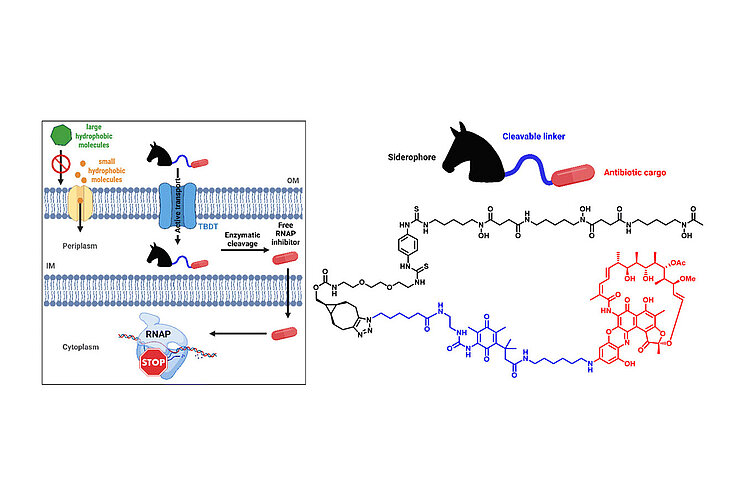

Author count: 7

Peukert C., Vetter A.C., Fuchs H.L.S., Harmrolfs K., Karge B., ... , Stadler M., Brönstrup M.

(2023)

Siderophore conjugation with cleavable linkers boosts the potency of RNA polymerase inhibitors against multidrug-resistant E. coli

Chem.Sci.,

14

Author count: 2

Khalid K., Rox K.

(2023)

All Roads Lead to Rome: Enhancing the Probability of Target Attainment with Different Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Modelling Approaches

Antibiotics.(Basel),

12

(4)

Author count: 8

Cedeno-Sanchez M., Charria-Giron E., Lambert C., Luangsa-ard J.J., Decock C., Franke R., ... , Brönstrup M., Stadler M.

(2023)

Segregation of the genus Parahypoxylon (Hypoxylaceae, Xylariales) from Hypoxylon by a polyphasic taxonomic approach

MycoKeys,

95

Author count: 4

Abouzeid S., Beutling U., Elekhnawy E., Selmar D.

(2023)

Antibacterial and Antibiofilm Effects of Allelopathic Compounds Identified in Medicago sativa L. Seedling Exudate against Escherichia coli

Molecules.,

28

(6)

Author count: 6

Zapol'skii V.A., Kaul S., Karge B., Brönstrup M., Gjikaj M., Kaufmann D.E.

(2023)

A New Way to 2,3,4-Trisubstituted Benzo[h]quinolines: Synthesis, Consecutive Reactions and Cellular Activities â

Molecules.,

28

(6)

Author count: 14

Maingot M., Bourotte M., Vetter A.C., Schellhorn B., Antraygues K., Scherer H., Gitzinger M., Kemmer C., Dale G.E., Defert O., Lociuro S., Brönstrup M., ... , Willand N., Trebosc V.

(2023)

Structure-activity relationships of actively FhuE transported rifabutin derivatives with potent activity against Acinetobacter baumannii

Eur.J.Med.Chem.,

252

Author count: 5

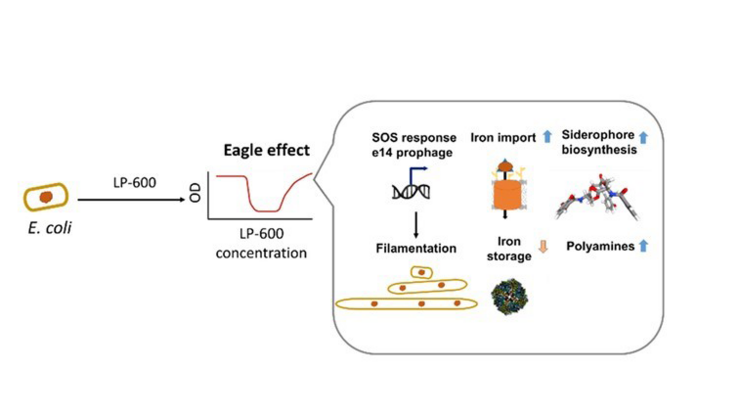

Lai Y.H., Franke R., Pinkert L., Overwin H., Brönstrup M.

(2023)

Molecular Signatures of the Eagle Effect Induced by the Artificial Siderophore Conjugate LP-600 in E. coli

ACS Infect.Dis.,

9

(3)

Author count: 5

Peukert C., Rox K., Karge B., Hotop S.K., Brönstrup M.

(2023)

Synthesis and Characterization of DOTAM-Based Sideromycins for Bacterial Imaging and Antimicrobial Therapy

ACS Infect.Dis.,

9

(2)

Author count: 18

Hamed M.M., Abdelsamie A.S., Rox K., Schütz C., Kany A.M., Röhrig T., Schmelz S., Blankenfeldt W., Arce-Rodriguez A., Borrero-de Acuna J.M., Jahn D., Rademacher J., Ringshausen F.C., Cramer N., Tümmler B., Hirsch A.K.H., ... , Hartmann R.W., Empting M.

(2023)

Towards Translation of PqsR Inverse Agonists: From In Vitro Efficacy Optimization to In Vivo Proof-of-Principle

Adv.Sci.

Author count: 15

Rox K., Becker T., Schiefer A., Grosse M., Ehrens A., Jansen R., Aden T., Kehraus S., König G.M., Krome A.K., Hübner M.P., Wagner K.G., Stadler M., ... , Pfarr K., Hoerauf A.

(2022)

Pharmacokinetics and Pharmacodynamics (PK/PD) of Corallopyronin A against Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus

Pharmaceutics,

15

(1)

Author count: 17

Wimmer S., Hoff K., Martin B., Grewer M., Denni L., Lascorz Massanet R., Raimondi M.V., Bülbül E.F., Melesina J., Hotop S.K., Haupenthal J., Rohde H., Heisig P., Hirsch A.K.H., Brönstrup M., ... , Sippl W., Holl R.

(2022)

Synthesis, biological evaluation, and molecular docking studies of aldotetronic acid-based LpxC inhibitors

Bioorg.Chem.,

131

Author count: 17

Borgert S.R., Henke S., Witzgall F., Schmelz S., Zur Lage S., Hotop S.K., Stephen S., Lübken D., Krüger J., Gomez N.O., Van Ham M., Jänsch L., Kalesse M., Pich A., Brönstrup M., ... , Häußler S., Blankenfeldt W.

(2022)

Moonlighting chaperone activity of the enzyme PqsE contributes to RhlR-controlled virulence of Pseudomonas aeruginosa

Nat.Commun.,

13

(1)

Author count: 8

Peukert C., Gasser V., Orth T., Fritsch S., Normant V., Cunrath O., ... , Schalk I.J., Brönstrup M.

(2022)

Trojan Horse Siderophore Conjugates Induce Pseudomonas aeruginosa Suicide and Qualify the TonB Protein as a Novel Antibiotic Target

J.Med.Chem.,

66

(1)

Author count: 12

Zahorska E., Rosato F., Stober K., Kuhaudomlarp S., Meiers J., Hauck D., Reith D., Gillon E., Rox K., Imberty A., ... , Römer W., Titz A.

(2022)

Neutralizing the Impact of the Virulence Factor LecA from Pseudomonas aeruginosa on Human Cells with New Glycomimetic Inhibitors

Angew.Chem.Int.Ed Engl.

Author count: 11

Hassan K., Matio Kemkuignou B., Kirchenwitz M., Wittstein K., Rascher-Albaghdadi M., Chepkirui C., Matasyoh J.C., Decock C., Köster R.W., ... , Stradal T.E.B., Stadler M.

(2022)

Neurotrophic and Immunomodulatory Lanostane Triterpenoids from Wood-Inhabiting Basidiomycota

Int.J.Mol.Sci.,

23

(21)

Author count: 11

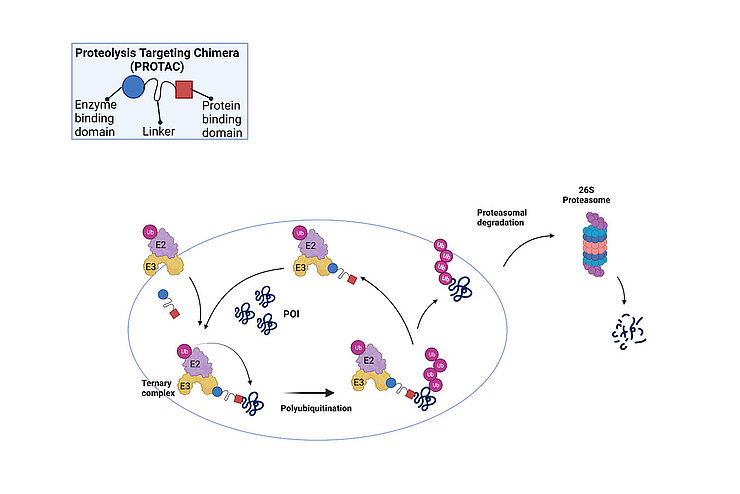

Kruck D., Bode H., Krusche J., Beck C., Ohlsen K., Sander J., Römling U., Burrichter A., Varo J.G., ... , Charoenpattarapreeda J., Brönstrup M.

(2022)

Journal Club : [u.a.] Gesteuerter Abbau von Proteinen in Bakterien durch BacPROTAC-Wirkstoffe [etc.]

Biospektrum,

28

(7)

Author count: 6

Fiorini F., Bajerski F., Jeske O., Lepleux C., Overmann J., Brönstrup M.

(2022)

A Metabolomics-Based Toolbox to Assess and Compare the Metabolic Potential of Unexplored, Difficult-to-Grow Bacteria

Mar Drugs,

20

(11)

Author count: 1

Rox K.

(2022)

Influence of tramadol on bacterial burden in the standard neutropenic thigh infection model

Sci.Rep.,

12

(1)

Author count: 3

Meiers J., Rox K., Titz A.

(2022)

Lectin-Targeted Prodrugs Activated by Pseudomonas aeruginosa for Self-Destructive Antibiotic Release

J.Med.Chem.,

65

(20)

Author count: 7

Mala P., Siebs E., Meiers J., Rox K., Varrot A., ... , Imberty A., Titz A.

(2022)

Discovery of N-ß-l-Fucosyl Amides as High-Affinity Ligands for the Pseudomonas aeruginosa Lectin LecB

J.Med.Chem.

Author count: 18

Cooper M.S., Zhang L., Ibrahim M., Zhang K., Sun X., Röske J., Göhl M., Brönstrup M., Cowell J.K., Sauerhering L., Becker S., Vangeel L., Jochmans D., Neyts J., Rox K., Marsh G.P., ... , Maple H.J., Hilgenfeld R.

(2022)

Diastereomeric Resolution Yields Highly Potent Inhibitor of SARS-CoV-2 Main Protease

J.Med.Chem.,

65

(19)

Author count: 11

Suo H., Hochnadel I., Petriv N., Franke R., Schmidt J., Limanska N., Tugai A., Jedicke N., Brönstrup M., ... , Manns M.P., Yevsa T.

(2022)

Elucidating the mechanism behind and investigating the efficacy of Traditional Chinese Medicine and Traditional Tibetan Medicine in combination with standard therapeutics in hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma in vitro

Front Pharmacol.,

13

Author count: 6

Testolin G., Richter J., Ritter A., Prochnow H., Köhnke J., Brönstrup M.

(2022)

Optical Modulation of Antibiotic Resistance by Photoswitchable Cystobactamids

Chem.Eur.J.

Author count: 7

Göhl M., Zhang L., El Kilani H., Sun X., Zhang K., ... , Brönstrup M., Hilgenfeld R.

(2022)

From Repurposing to Redesign: Optimization of Boceprevir to Highly Potent Inhibitors of the SARS-CoV-2 Main Protease G

Molecules,

27

(13)

Author count: 12

Suerbaum S., Coombs N., Patel L., Pscheniza D., Rox K., Falk C., Gruber A.D., Kershaw O., Chhatwal P., Brönstrup M., ... , Bilitewski U., Josenhans C.

(2022)

Correction for Suerbaum et al., "Identification of Antimotilins, Novel Inhibitors of Helicobacter pylori Flagellar Motility That Inhibit Stomach Colonization in a Mouse Model"

MBio.

Author count: 16

Arshad H., Siokis A., Franke R., Habib A., Alfonso J.C.L., Poliakova Y., Lücke E., Michaelis K., Brönstrup M., Meyer-Hermann M., Bilitewski U., Vila J., Abel L., Illig T., ... , Schreiber J., Pessler F.

(2022)

Reprogramming of Amino Acid Metabolism Differs between Community-Acquired Pneumonia and Infection-Associated Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Cells,

11

(15)

Author count: 14

Brauer M., Hotop S.K., Wurster M., Herrmann J., Miethke M., Schlüter R., Dittmann S., Zühlke D., Brönstrup M., Lalk M., Müller R., Sievers S., ... , Bernhardt J., Riedel K.

(2022)

Clostridioides difficile Modifies its Aromatic Compound Metabolism in Response to Amidochelocardin-Induced Membrane Stress

mSphere

Author count: 10

Hiebeler M., Franke R., Ingenerf M., Krause S., Mohassel P., Pak K., Mammen A., Schoser B., ... , Bönnemann C.G., Walter M.C.

(2022)

Slowly Progressive Limb-Girdle Weakness and HyperCKemia - Limb Girdle Muscular Dystrophy or Anti-3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA-Reductase-Myopathy?

J.Neuromuscul.Dis.

Author count: 15

Ballmann R., Hotop S.K., Bertoglio F., Steinke S., Heine P.A., Chaudhry M.Z., Jahn D., Pucker B., Baldanti F., Piralla A., Schubert M., Cícín-Saín L., Brönstrup M., ... , Hust M., Dübel S.

(2022)

ORFeome Phage Display Reveals a Major Immunogenic Epitope on the S2 Subdomain of SARS-CoV-2 Spike Protein

Viruses.,

14

(6)

Author count: 9

Fritsch S., Gasser V., Peukert C., Pinkert L., Kuhn L., Perraud Q., Normant V., ... , Brönstrup M., Schalk I.J.

(2022)

Uptake Mechanisms and Regulatory Resfponses to MECAM- and DOTAM-Based Artificial Siderophores and Their Antibiotic Conjugates in Pseudomonas aeruginosa

ACS Infect.Dis.,

8

(6)

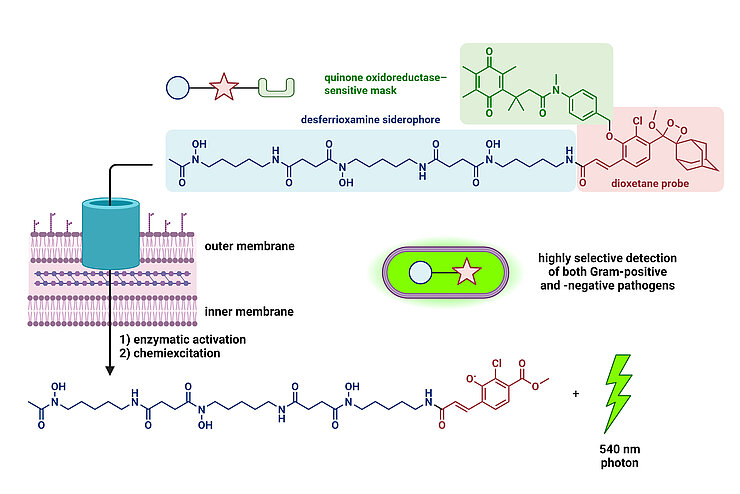

Author count: 8

Peukert C., Popat Gholap S., Green O., Pinkert L., van den Heuvel J., Van Ham M., ... , Shabat D., Brönstrup M.

(2022)

Enzyme-Activated, Chemiluminescent Siderophore-Dioxetane Probes Enable the Selective and Highly Sensitive Detection of Bacterial Pathogens

Angew.Chem.Int.Ed Engl.

Author count: 12

Suerbaum S., Coombs N., Patel L., Pscheniza D., Rox K., Falk C., Gruber A.D., Kershaw O., Chhatwal P., Brönstrup M., ... , Bilitewski U., Josenhans C.

(2022)

Identification of Antimotilins, Novel Inhibitors of Helicobacter pylori Flagellar Motility That Inhibit Stomach Colonization in a Mouse Model

MBio.,

13

(2)

Author count: 16

Hotop S.K., Reimering S., Shekhar A., Asgari E., Beutling U., Dahlke C., Fathi A., Khan F., Lütgehetmann M., Ballmann R., Gerstner A., Tegge W., Cicin-Sain L., Bilitewski U., ... , McHardy A.C., Brönstrup M.

(2022)

Peptide microarrays coupled to machine learning reveal individual epitopes from human antibody responses with neutralizing capabilities against SARS-CoV-2

Emerg.Microbes Infect,

11

(1)

Author count: 30

Hezaveh K., Shinde R.S., Klötgen A., Halaby M.J., Lamorte S., Ciudad M.T., Quevedo R., Neufeld L., Liu Z.Q., Jin R., Grünewald B.T., Foerster E.G., Chaharlangi D., Guo M., Makhijani P., Zhang X., Pugh T.J., Pinto D.M., Co I.L., McGuigan A.P., Jang G.H., Khokha R., Ohashi P.S., O'Kane G.M., Gallinger S., Navarre W.W., Maughan H., Philpott D.J., ... , Brooks D.G., McGaha T.L.

(2022)

Tryptophan-derived microbial metabolites activate the aryl hydrocarbon receptor in tumor-associated macrophages to suppress anti-tumor immunity

Immunity,

55

(2)

Author count: 4

Vetter A.C., Müller-Bunz H., Muldoon J., Nikitin K.

(2021)

Quaternary Phosphonium Carboxylates: Structure, Dynamics and Intriguing Olefination Mechanism

Synthesis

Author count: 19

Arisetti N., Fuchs H.L.S., Coetzer J., Orozco M., Ruppelt D., Bauer A., Heimann D., Kuhnert E., Bhamidimarri S.P., Bafna J.A., Hinkelmann B., Eckel K., Sieber S.A., Müller P.P., Herrmann J., Müller R., Winterhalter M., ... , Steinem C., Brönstrup M.

(2021)

Total synthesis and mechanism of action of the antibiotic armeniaspirol A

Chem.Sci.,

12

(48)

Author count: 6

Ahsendorf H.P., Diesterbeck U.S., Hotop S.K., Winkler M., Brönstrup M., Czerny C.P.

(2022)

Characterisation of an Anti-Vaccinia Virus F13 Single Chain Fragment Variable from a Human Anti-Vaccinia Virus-Specific Recombinant Immunoglobulin Library

Viruses,

14

(2)

Author count: 10

Hotop S.K., Abd El Wahed A., Beutling U., Czerny F., Sievers C., Diederichsen U., Frank R., Stahl-Hennig C., ... , Brönstrup M., Fritz H.J.

(2019)

Serological Analysis of Herpes B Virus at Individual Epitope Resolution: From Two-Dimensional Peptide Arrays to Multiplex Bead Flow Assays

Anal.Chem.,

91

(17)

Author count: 8

Roche B., Garcia-Rivera M.A., Normant V., Kuhn L., Hammann P., Brönstrup M., ... , Mislin G.L.A., Schalk I.J.

(2021)

A role for PchHI as the ABC transporter in iron acquisition by the siderophore pyochelin in Pseudomonas aeruginosa

Environmental Microbiology

Author count: 6

Jimidar C.C., Grunenberg J., Karge B., Fuchs H.L.S., Brönstrup M., Klahn P.

(2021)

Masked Amino Trimethyl Lock (H2N-TML) Systems: New Molecular Entities for the Development of Turn-On Fluorophores and Their Application in Hydrogen Sulfide (H2S) Imaging in Human Cells

Chemistry - A European Journal

Author count: 23

Becker K., Cao S., Nilsson A., Erlandsson M., Hotop S.K., Kuka J., Hansen J., Haldimann K., Grinberga S., Berruga-Fernández T., Huseby D.L., Shariatgorji R., Lindmark E., Platzack B., Böttger E.C., Crich D., Friberg L.E., Vingsbo Lundberg C., Hughes D., Brönstrup M., Andrén P.E., ... , Liepinsh E., Hobbie S.N.

(2021)

Antibacterial activity of apramycin at acidic pH warrants wide therapeutic window in the treatment of complicated urinary tract infections and acute pyelonephritis

EBioMedicine,

73

(November 2021)

Author count: 8

Pinkert L., Lai Y.H., Peukert C., Hotop S.K., Karge B., Schulze L.M., ... , Grunenberg J., Brönstrup M.

(2021)

Antibiotic Conjugates with an Artificial MECAM-Based Siderophore Are Potent Agents against Gram-Positive and Gram-Negative Bacterial Pathogens

J.Med.Chem.

Author count: 12

Rox K., Heyner M., Krull J., Harmrolfs K., Rinne V., Hokkanen J., Perez Vilaro G., Díez J., Müller R., Kröger A., ... , Sugiyama Y., Brönstrup M.

(2021)

Physiologically Based Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Model for the Treatment of Dengue Infections Applied to the Broad Spectrum Antiviral Soraphen A

ACS Pharm.Transl.Sci.,

4

(5)

Author count: 14

Freise C., Lee H., Chronowski C., Chan D., Cziomer J., Rühl M., Dagdelen T., Lösekann M., Erben U., Catic A., Tegge W., Schuppan D., ... , Somasundaram R., Sahin E.

(2021)

Alpha-single chains of collagen type VI inhibit the fibrogenic effects of triple helical collagen VI in hepatic stellate cells

PLoS.ONE.,

16

(9)

Author count: 12

Rath S., Rox K., Kleine Bardenhorst S., Schminke U., Dörr M., Mayerle J., Frost F., Lerch M.M., Karch A., Brönstrup M., ... , Pieper D.H., Vital M.

(2021)

Higher Trimethylamine-N-Oxide Plasma Levels with Increasing Age Are Mediated by Diet and Trimethylamine-Forming Bacteria

mSystems.

Author count: 54

Miethke M., Pieroni M., Weber T., Brönstrup M., Hammann P., Halby L., Arimondo P.B., Glaser P., Aigle B., Bode H.B., Moreira R., Li Y., Luzhetskyy A., Medema M.H., Pernodet J.L., Stadler M., Tormo J.R., Genilloud O., Truman A.W., Weissman K.J., Takano E., Sabatini S., Stegmann E., Brötz-Oesterhelt H., Wohlleben W., Seemann M., Empting M., Hirsch A.K.H., Loretz B., Lehr C.M., Titz A., Herrmann J., Jaeger T., Alt S., Hesterkamp T., Winterhalter M., Schiefer A., Pfarr K., Hoerauf A., Graz H., Graz M., Lindvall M., Ramurthy S., Karlen A., van Dongen M., Petkovic H., Keller A., Peyrane F., Donadio S., Fraisse L., Piddock L.J.V., Gilbert I.H., ... , Moser H.E., Müller R.

(2021)

Towards the sustainable discovery and development of new antibiotics

Nat.Rev.Chem.

Author count: 9

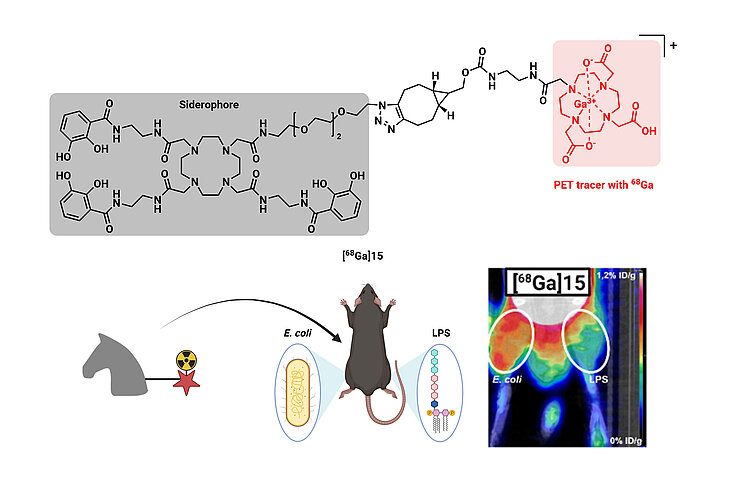

Peukert C., Langer L.N.B., Wegener S.M., Tutov A., Bankstahl J.P., Karge B., Bengel F.M., ... , Ross T.L., Brönstrup M.

(2021)

Optimization of Artificial Siderophores as (68)Ga-Complexed PET Tracers for In Vivo Imaging of Bacterial Infections

J.Med.Chem.,

64

(16)

Author count: 6

Büssing R., Karge B., Lippmann P., Jones P.G., Brönstrup M., Ott Ingo

(2021)

Gold(I) and Gold(III) N-Heterocyclic Carbene Complexes as Antibacterial Agents and Inhibitors of Bacterial Thioredoxin Reductase

ChemMedChem.

Author count: 5

Rox K., Rath S., Pieper D.H., Vital M., Brönstrup M.

(2021)

A simplified LC-MS/MS method for the quantification of the cardiovascular disease biomarker trimethylamine-N-oxide and its precursors

J.Pharmaceut.Analy.

Author count: 4

Franke R., Overwin H., Häussler S., Brönstrup M.

(2021)

Targeting Bacterial Gyrase with Cystobactamid, Fluoroquinolone, and Aminocoumarin Antibiotics Induces Distinct Molecular Signatures in Pseudomonas aeruginosa

mSystems.

Author count: 11

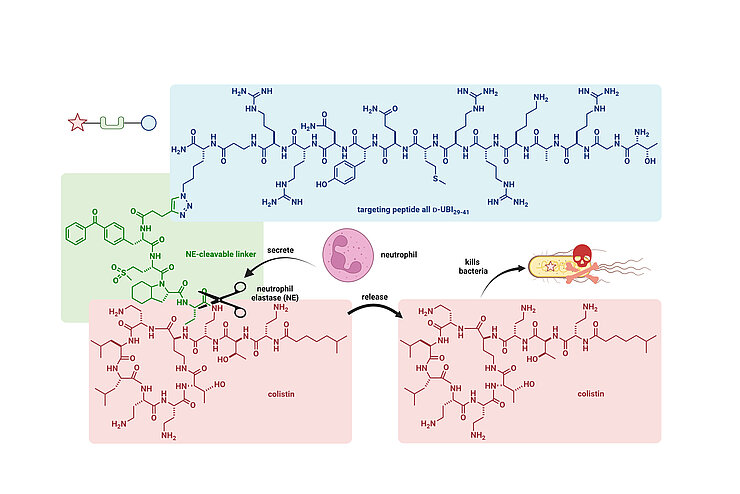

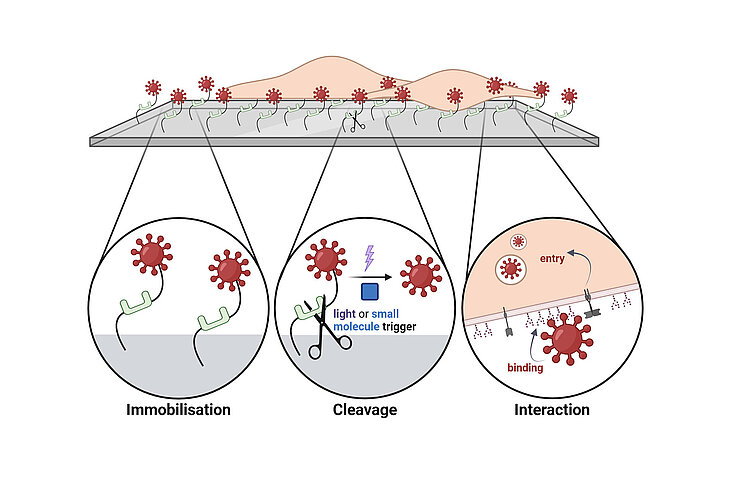

Tegge W., Guerra G., Höltke A., Schiller L., Beutling U., Harmrolfs K., Gröbe L., Wullenkord H., Xu C., ... , Weich H., Brönstrup M.

(2021)

Selective bacterial targeting and infection-triggered release of antibiotic colistin conjugates

Angew.Chem.Int.Ed Engl.,

60

(33)

Author count: 10

Saretz S., Basset G., Useini L., Laube M., Pietzsch J., Draca D., Maksimoviç-Ivaniç D., Trambauer J., ... , Steiner H., Hey-Hawkins E.

(2021)

Modulation of g[gamma]-secretase activity by a carborane-based flurbiprofen analogue

Molecules,

26

(10)

Author count: 13

Hendry S., Steinke S., Wittstein K., Stadler M., Harmrolfs K., Adewunmi Y., Sahukhal G., Elasri M., Thomashow L., Weller D., Mavrodi O., ... , Blankenfeldt W., Mavrodi D.

(2021)

Functional Analysis of Phenazine Biosynthesis Genes in Burkholderia spp

Appl.Environ.Microbiol.,

87

(11)

Author count: 26

Schütz C., Ho D.K., Hamed M.M., Abdelsamie A.S., Röhrig T., Herr C., Kany A.M., Rox K., Schmelz S., Siebenbürger L., Wirth M., Börger C., Yahiaoui S., Bals R., Scrima A., Blankenfeldt W., Horstmann J.C., Christmann R., Murgia X., Koch M., Berwanger A., Loretz B., Hirsch A.K.H., Hartmann R.W., ... , Lehr C.M., Empting M.

(2021)

A New PqsR Inverse Agonist Potentiates Tobramycin Efficacy to Eradicate Pseudomonas aeruginosa Biofilms

Adv.Sci.

Author count: 9

de Oliveira L.M.F., Steindorff M., Darisipudi M.N., Mrochen D.M., Trübe P., Bröker B.M., Brönstrup M., ... , Tegge W., Holtfreter S.

(2021)

Discovery of staphylococcus aureus adhesion inhibitors by automated imaging and their characterization in a mouse model of persistent nasal colonization

Microorg.,

9

(3)

Author count: 9

Villanova V., Galasso C., Fiorini F., Lima S., Brönstrup M., Sansone C., Brunet C., ... , Brucato A., Scargiali F.

(2021)

Biological and chemical characterization of new isolated halophilic microorganisms from saltern ponds of Trapani, Sicily

Algal Res.,

54

(April 2021)

Author count: 8

Dreger A., Hoff K., Agoglitta O., Hotop S.K., Brönstrup M., Heisig P., ... , Kirchmair J., Holl R.

(2021)

Antibacterial activity of xylose-derived LpxC inhibitors - Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies

Bioorg.Chem.,

107

(Febr. 2021)

Author count: 5

Hübner I., Dienemann J.N., Friederich J., Schneider S., Sieber S.A.

(2020)

Tailored Cofactor Traps for the in Situ Detection of Hemithioacetal-Forming Pyridoxal Kinases

ACS Chem.Biol.,

15

(12)

Author count: 10

Lettl C., Schindele F., Testolin G., Bär A., Rehm T., Brönstrup M., Schobert R., Bilitewski U., ... , Haas R., Fischer W.

(2020)

Inhibition of Type IV Secretion Activity and Growth of Helicobacter pylori by Cisplatin and Other Platinum Complexes

Front Cell Infect.Microbiol.,

10

(December 2020)

Author count: 18

Richter R., Kamal M.A.M., Garcia-Rivera M.A., Kaspar J., Junk M., Elgaher W.A.M., Srikakulam S.K., Gress A., Beckmann A., Grißmer A., Meier C., Vielhaber M., Kalinina O., Hirsch A.K.H., Hartmann R.W., Brönstrup M., ... , Schneider-Daum N., Lehr C.M.

(2020)

A hydrogel-based in vitro assay for the fast prediction of antibiotic accumulation in Gram-negative bacteria

Mater.Today Bio,

8

Author count: 20

Testolin G., Cirnski K., Rox K., Prochnow H., Fetz V., Grandclaudon C., Mollner T., Baiyoumy A., Ritter A., Leitner C., Krull J., van den Heuvel J., Vassort A., Sordello S., Hamed M.M., Elgaher W.A.M., Herrmann J., Hartmann R.W., ... , Müller R., Brönstrup M.

(2020)

Synthetic studies of cystobactamids as antibiotics and bacterial imaging carriers lead to compounds with high: In vivo efficacy

Chem.Sci.,

11

(5)

Author count: 11

Rahim M.I., Winkel A., Lienenklaus S., Stumpp N.S., Szafranski S.P., Kommerein N., Willbold E., Reifenrath J., Müller P.P., ... , Eisenburger M., Stiesch M.

(2020)

Non-Invasive Luciferase Imaging of Type I Interferon Induction in a Transgenic Mouse Model of Biomaterial Associated Bacterial Infections: Microbial Specificity and Inter-Bacterial Species Interactions

Microorganisms.,

8

(10)

Author count: 8

Wosniok P.R., Knopf C., Dreisigacker S., Orozco-Rodriguez J.M., Hinkelmann B., Müller P.P., ... , Brönstrup M., Menche D.

(2020)

SAR Studies of the Leupyrrins: Design and Total Synthesis of Highly Potent Simplified Leupylogs

Chem.Eur.J.,

26

(66)

Author count: 3

Depke T., Häußler S., Brönstrup M.

(2020)

The peptide chain release factor methyltransferase prmc influences the pseudomonas aeruginosa pa14 endo-and exometabolome

Metabolites,

10

(10)

Author count: 9

Felgner S., Preusse M., Beutling U., Stahnke S., Pawar V., Rohde M., Brönstrup M., ... , Stradal T., Häußler S.

(2020)

Host-induced spermidine production in motile Pseudomonas aeruginosa triggers phagocytic uptake

Elife.,

9

(September)

Author count: 14

Tegtmeyer N., Neddermann M., Lind J., Pachathundikandi S.K., Sharafutdinov I., Gutiérrez-Escobar A.J., Brönstrup M., Tegge W., Hong M., Rohde M., Delahay R.M., Vieth M., ... , Sticht H., Backert S.

(2020)

Toll-like Receptor 5 Activation by the CagY Repeat Domains of Helicobacter pylori

Cell Rep.,

32

(11)

Author count: 5

Depke T., Thöming J.G., Kordes A., Häussler S., Brönstrup M.

(2020)

Untargeted LC-MS metabolomics differentiates between virulent and avirulent clinical strains of Pseudomonas aeruginosa

Biomolecules,

10

(7)

Author count: 4

Fiorini F., Borgonuovo C., Ferrante M.I., Brönstrup M.

(2020)

A Metabolomics Exploration of the Sexual Phase in the Marine Diatom Pseudo-nitzschia multistriata

Mar Drugs,

18

(6)

Author count: 9

Gunesch A.P., Zapatero-Belinchon F.J., Pinkert L., Steinmann E., Manns M.P., Schneider G., Pietschmann T., ... , Brönstrup M., von Hahn T.

(2020)

Filovirus antiviral activity of cationic amphiphilic drugs is associated with lipophilicity and ability to induce phospholipidosis

Antimicrob.Agents Chemother.,

64

(8)

Author count: 2

Brönstrup M., Sasse F.

(2020)

Natural products targeting the elongation phase of eukaryotic protein biosynthesis

Nat.Prod.Rep.,

37

(6)

Author count: 13

Mamareli P., Kruse F., Lu C.W., Guderian M., Floess S., Rox K., Allan D.S.J., Carlyle J.R., Brönstrup M., Müller R., Berod L., ... , Sparwasser T., Lochner M.

(2020)

Targeting cellular fatty acid synthesis limits T helper and innate lymphoid cell function during intestinal inflammation and infection

Mucosal Immunol.,

14

(1)

Author count: 10

Samarakoon M.C., Thongbai B., Hyde K.D., Brönstrup M., Beutling U., Lambert C., Miller A.N., Liu J.K.J., ... , Promputtha I., Stadler M.

(2020)

Elucidation of the life cycle of the endophytic genus Muscodor and its transfer to Induratia in Induratiaceae fam. nov., based on a polyphasic taxonomic approach

Fungal Diversity,

101

(1)

Author count: 3

Fetz V., Stauber R.H., Knauer S.K.

(2018)

Translocation biosensors-versatile tools to probe protein functions in living cells

,

1683

(12)

Author count: 9

Zhang L., Lin D., Sun X., Curth U., Drosten C., Sauerhering L., Becker S., ... , Rox K., Hilgenfeld R.

(2020)

Crystal structure of SARS-CoV-2 main protease provides a basis for design of improved a-ketoamide inhibitors

Science,

368

(6489)

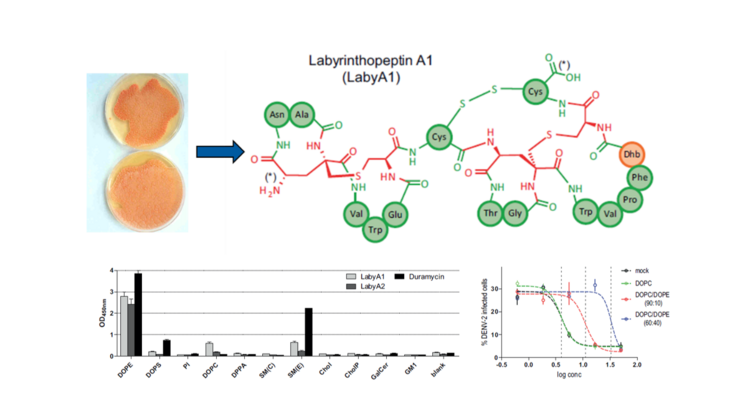

Author count: 22

Blockus S., Sake S.M., Wetzke M., Grethe C., Graalmann T., Pils M., Le Goffic R., Galloux M., Prochnow H., Rox K., Huttel S., Rupcic Z., Wiegmann B., Dijkman R., Rameix-Welti M.A., Eleouet J.F., Duprex W.P., Thiel V., Hansen G., Brönstrup M., ... , Haid S., Pietschmann T.

(2020)

Labyrinthopeptins as virolytic inhibitors of respiratory syncytial virus cell entry

Antiviral Res.,

177

(May)

Author count: 3

Göttlicher M., Sattler M., Brönstrup M.

(2020)

New Frontiers in Drug Discovery: Academia Meets Industry at the International Helmholtz Drug Discovery Conference (HDDC)

ChemMedChem.,

15

(5)

Author count: 15

Grandclaudon C., Birudukota N.V.S., Elgaher W.A.M., Jumde R.P., Yahiaoui S., Arisetti N., Hennessen F., Hüttel S., Stadler M., Herrmann J., Miethke M., Hartmann R.W., Müller R., ... , Hirsch A.K.H., Brönstrup M.

(2020)

Semisynthesis and biological evaluation of amidochelocardin derivatives as broad-spectrum antibiotics

Eur.J.Med.Chem.,

188

Author count: 14

Pachathundikandi S.K., Tegtmeyer N., Arnold I.C., Lind J., Neddermann M., Falkeis-Veits C., Chattopadhyay S., Brönstrup M., Tegge W., Hong M., Sticht H., Vieth M., ... , Müller A., Backert S.

(2019)

T4SS-dependent TLR5 activation by Helicobacter pylori infection

Nat.Commun.,

10

(1)

Author count: 5

Rahim M.I., Szafranski S.P., Ingendoh-Tsakmakidis A., Stiesch M., Müller P.P.

(2020)

Evidence for inoculum size and gas interfaces as critical factors in bacterial biofilm formation on magnesium implants in an animal model

Colloids Surf.B Biointerfaces.,

186

(February)

Author count: 22

Arshad H., Alfonso J.C.L., Franke R., Michaelis K., Araujo L., Habib A., Zboromyrska Y., Lucke E., Strungaru E., Akmatov M.K., Hatzikirou H., Meyer-Hermann M., Petersmann A., Nauck M., Brönstrup M., Bilitewski U., Abel L., Sievers J., Vila J., Illig T., ... , Schreiber J., Pessler F.

(2019)

Decreased plasma phospholipid concentrations and increased acid sphingomyelinase activity are accurate biomarkers for community-acquired pneumonia

J.Transl.Med.,

17

(1)

Author count: 13

Sommer R., Rox K., Wagner S., Hauck D., Henrikus S.S., Newsad S., Arnold T., Ryckmans T., Brönstrup M., Imberty A., Varrot A., ... , Hartmann R.W., Titz A.

(2019)

Anti-biofilm Agents against Pseudomonas aeruginosa: A Structure-Activity Relationship Study of C-Glycosidic LecB Inhibitors

J.Med.Chem.,

62

(20)

Author count: 5

Stein A., Compera D., Karge B., Brönstrup M., Franke J.

(2019)

Isolation and characterisation of irinans, androstane-type withanolides from Physalis peruviana L

Beilstein.J.Org.Chem.,

15

Author count: 3

Fetzer C., Korotkov V.S., Sieber S.A.

(2019)

Hydantoin analogs inhibit the fully assembled ClpXP protease without affecting the individual peptidase and chaperone domains

Org.Biomol.Chem.,

17

(30)

Author count: 1

Lentz C.S.

(2020)

What you see is what you get: Activity-based probes in single-cell analysis of enzymatic activities

Biol.Chem.

Author count: 6

Pogorevc D., Panter F., Schillinger C., Jansen R., Wenzel S.C., Müller R.

(2019)

Production optimization and biosynthesis revision of corallopyronin A, a potent anti-filarial antibiotic

Metab.Eng.,

55

(September)

Author count: 1

Jarrad A.M.

(2019)

Firefly Bioluminescence-Based Detection of ATP

Aust.J.Chem.,

72

(8)

Author count: 13

Smith D., Buddie A.G., Goss R.J.M., Overmann J., Lepleux C., Brönstrup M., Kloareg B., Meiners T., Brennecke P., Ianora A., Bouget F.Y., ... , Gribbon P., Pina M.

(2019)

Discovery pipelines for marine resources: an ocean of opportunity for biotechnology?

World J.Microbiol.Biotechnol.,

35

(7)

Author count: 11

Ahsendorf H.P., Gan L.L., Eltom K.H., Abd El Wahed A., Hotop S.K., Roper R.L., Beutling U., Brönstrup M., Stahl-Hennig C., ... , Hoelzle L.E., Czerny C.P.

(2019)

Species-Specific Conservation of Linear Antigenic Sites on Vaccinia Virus A27 Protein Homologs of Orthopoxviruses

Viruses.,

11

(6)

Author count: 15

Klahn P., Fetz V., Ritter A., Collisi W., Hinkelmann B., Arnold T., Tegge W., Rox K., Hüttel S., Mohr K.I., Wink J., Stadler M., Wissing J., ... , Jänsch L., Brönstrup M.

(2019)

The nuclear export inhibitor aminoratjadone is a potent effector in extracellular-targeted drug conjugates

Chem.Sci.,

10

(20)

Author count: 7

Hermane J., Eichner S., Mancuso L., Schröder B., Sasse F., ... , Zeilinger C., Kirschning A.

(2019)

New geldanamycin derivatives with anti Hsp properties by mutasynthesis

Org.Biomol.Chem.,

17

(21)

Author count: 12

Koch S., Damas M., Freise A., Hage E., Dhingra A., Ruckert J., Gallo A., Kremmer E., Tegge W., Brönstrup M., ... , Brune W., Schulz T.F.

(2019)

Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus vIRF2 protein utilizes an IFN-dependent pathway to regulate viral early gene expression

PLoS.Pathog.,

15

(5)

Author count: 17

Jagau H., Behrens I.K., Lahme K., Lorz G., Köster R.W., Schneppenheim R., Obser T., Brehm M.A., König G., Kohler T.P., Rohde M., Frank R., Tegge W., Fulde M., Hammerschmidt S., ... , Steinert M., Bergmann S.

(2019)

Von Willebrand Factor Mediates Pneumococcal Aggregation and Adhesion in Blood Flow

Front Microbiol,

10

(MAR)

Author count: 3

Naini A., Sasse F., Brönstrup M.

(2019)

The intriguing chemistry and biology of soraphens

Nat.Prod.Rep.,

36

(10)

Author count: 5

Chen L., Keller L.J., Cordasco E., Bogyo M., Lentz C.S.

(2019)

Fluorescent Triazole Urea Activity-Based Probes for the Single-Cell Phenotypic Characterization of Staphylococcus aureus

Angew.Chem.Int.Ed.,

58

(17)

Author count: 15

Graef F., Richter R., Fetz V., Murgia X., De Rossi C., Schneider-Daum N., Allegretta G., Elgaher W., Haupenthal J., Empting M., Beckmann F., Brönstrup M., Hartmann R., ... , Gordon S., Lehr C.M.

(2018)

In Vitro Model of the Gram-Negative Bacterial Cell Envelope for Investigation of Anti-Infective Permeation Kinetics

ACS Infect.Dis.,

4

(8)

Author count: 17

Hansen S., Hotop S.K., Faye O., Ndiaye O., Böhlken-Fascher S., Pessoa R., Hufert F., Stahl-Hennig C., Frank R., Czerny C.P., Schmidt-Chanasit J., Sanabani S.S., Sall A.A., Niedrig M., Brönstrup M., ... , Fritz H.J., Abd El Wahed A.

(2019)

Diagnosing Zika virus infection against a background of other flaviviruses: Studies in high resolution serological analysis

Sci.Rep.,

9

(1)

Author count: 5

Chen L., Keller L.J., Cordasco E.A., Bogyo M., Lentz C.S.

(2019)

Single-cell phenotypic characterization of Staphylococcus aureus with fluorescent triazole urea activity-based probes

Angew.Chem.Int.Ed Engl.,

58

(17)

Author count: 7

Grobe S., Doberenz S., Ferreira K., Krueger J., Brönstrup M., ... , Kaever V., Häußler S.

(2019)

Identification and quantification of (t)RNA modifications in Pseudomonas aeruginosa by liquid chromatography-tandem mass spectrometry

Chembiochem.,

20

(11)

Author count: 7

Franke R., Hinkelmann B., Fetz V., Stradal T., Sasse F., ... , Klawonn F., Brönstrup M.

(2019)

xCELLanalyzer: A Framework for the Analysis of Cellular Impedance Measurements for Mode of Action Discovery

SLAS.Discov.

Author count: 3

Depke T., Franke R., Brönstrup M.

(2019)

CluMSID: an R package for similarity-based clustering of tandem mass spectra to aid feature annotation in metabolomics

Bioinformatics.,

35

(17)

Author count: 5

Berndt V., Beckstette M., Volk M., Dersch P., Brönstrup M.

(2019)

Metabolome and transcriptome-wide effects of the carbon storage regulator A in enteropathogenic Escherichia coli

Sci.Rep.,

9

(1)

Author count: 42

Brennecke P., Rasina D., Aubi O., Herzog K., Landskron J., Cautain B., Vicente F., Quintana J., Mestres J., Stechmann B., Ellinger B., Brea J., Kolanowski J.L., Pilarski R., Orzaez M., Pineda-Lucena A., Laraia L., Nami F., Zielenkiewicz P., Paruch K., Hansen E., von Kries J.P., Neuenschwander M., Specker E., Bartunek P., Simova S., Lesnikowski Z., Krauss S., Lehtio L., Bilitewski U., Brönstrup M., Tasken K., Jirgensons A., Lickert H., Clausen M.H., Andersen J.H., Vicent M.J., Genilloud O., Martinez A., Nazare M., ... , Fecke W., Gribbon P.

(2019)

EU-OPENSCREEN: A Novel Collaborative Approach to Facilitate Chemical Biology

SLAS.Discov.,

24

(3)

Author count: 3

Abouzeid S., Beutling U., Selmar D.

(2019)

Stress-induced modification of indole alkaloids : Phytomodificines as a new category of specialized metabolites

Phytochemistry,

159

(March)

Author count: 6

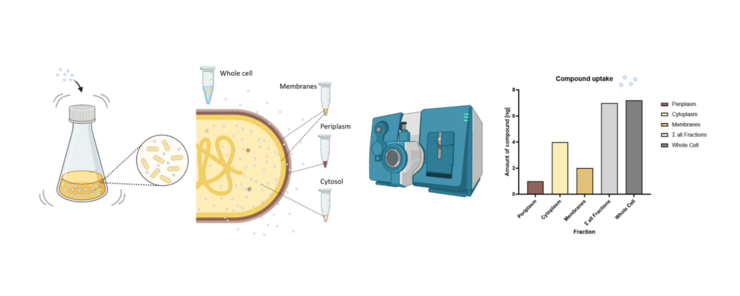

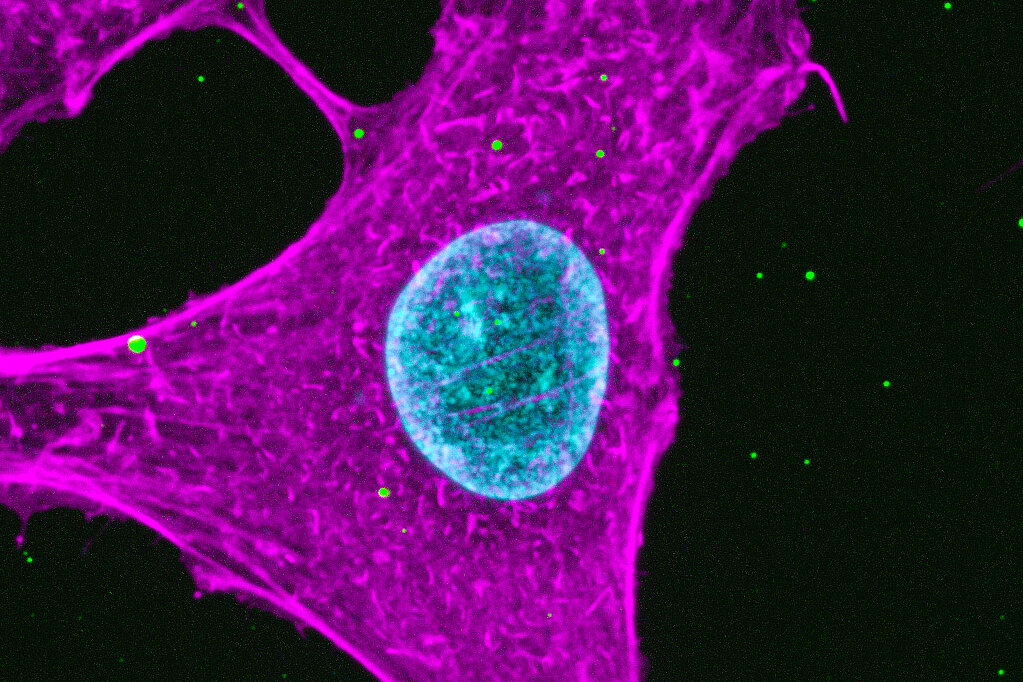

Prochnow H., Fetz V., Hotop S.-K., García-Rivera M.A., Heumann A., Brönstrup M.

(2019)

Subcellular Quantification of Uptake in Gram-Negative Bacteria

Anal.Chem.,

91

(3)

Author count: 4

Jönsson T.J., Schäfer H.L., Herling A.W., Brönstrup M.

(2018)

A metabolome-wide characterization of the diabetic phenotype in ZDF rats and its reversal by pioglitazone

PLoS ONE,

13

(11)

Author count: 8

Sikandar A., Cirnski K., Testolin G., Volz C., Brönstrup M., Kalinina O.V., ... , Müller R., Koehnke J.

(2018)

Adaptation of a Bacterial Multidrug Resistance System Revealed by the Structure and Function of AlbA

J.Am.Chem.Soc.,

140

(48)

Author count: 10

Schmidt C., Albrecht L., Balasupramaniam S., Misgeld R., Karge B., Brönstrup M., Prokop A., Baumann K., ... , Reichl S., Ott I.

(2019)

A gold(i) biscarbene complex with improved activity as a TrxR inhibitor and cytotoxic drug: comparative studies with different gold metallodrugs

Metallomics.,

11

(3)

Author count: 8

Fu C., Xie F., Hoffmann J., Wang Q., Bauer A., Brönstrup M., ... , Mahmud T., Müller R.

(2019)

Armeniaspirol antibiotic biosynthesis: Chlorination and oxidative dechlorination steps affording spiro[4.4]non-8-ene formation

Chembiochem.,

20

(6)

Author count: 4

Prasetyoputri A., Jarrad A.M., Cooper M.A., Blaskovich M.A.T.

(2019)

The Eagle Effect and Antibiotic-Induced Persistence: Two Sides of the Same Coin?

Trends in Microbiology,

27

(4)

Author count: 10

Hüttel S., Testolin G., Herrmann J., Planke T., Gille F., Moreno M., Stadler M., Brönstrup M., ... , Kirschning A., Müller R.

(2017)

Discovery and Total Synthesis of Natural Cystobactamid Derivatives with Superior Activity against Gram-Negative Pathogens

Angew.Chem.Int.Ed.,

56

(41)

Author count: 12

Mohammadi-Ostad-Kalayeh S., Stahl F., Scheper T., Kock K., Herrmann C., Heleno Batista F.A., Borges J.C., Sasse F., Eichner S., Ongouta J., ... , Zeilinger C., Kirschning A.

(2018)

Heat Shock Proteins Revisited: Using a Mutasynthetically Generated Reblastatin Library to Compare the Inhibition of Human and Leishmania Hsp90s

ChemBioChem,

19

(6)

Author count: 16

Muthukumar Y., Münkemer J., Mathieu D., Richter C., Schwalbe H., Steinmetz H., Kessler W., Reichelt J., Beutling U., Frank R., Bussow K., van den Heuvel J., Brönstrup M., Taylor R.E., ... , Laschat S., Sasse F.

(2018)

Investigations on the mode of action of gephyronic acid, an inhibitor of eukaryotic protein translation from myxobacteria

PLoS One.,

13

(7)

Author count: 6

Jarrad A.M., Blaskovich M.A.T., Prasetyoputri A., Karoli T., Hansford K.A., Cooper M.A.

(2018)

Detection and investigation of eagle effect resistance to vancomycin in Clostridium difficile With an ATP-bioluminescence assay

Front.Microbiol.,

9

(JUL)

Author count: 3

Rahim M.I., Ullah S., Müller P.P.

(2018)

Advances and challenges of biodegradable implant materials with a focus on magnesium-alloys and bacterial infections

Metals,

8

(7)

Author count: 20

Tappe D., Schlottau K., Cadar D., Hoffmann B., Balke L., Bewig B., Hoffmann D., Eisermann P., Fickenscher H., Krumbholz A., Laufs H., Huhndorf M., Rosenthal M., Schulz-Schaeffer W., Ismer G., Hotop S.K., Brönstrup M., Ott A., ... , Schmidt-Chanasit J., Beer M.

(2018)

Occupation-associated fatal limbic encephalitis caused by variegated squirrel bornavirus 1, Germany, 2013

Emerg.Infect.Dis.,

24

(6)

Author count: 7

Witzgall F., Depke T., Hoffmann M., Empting M., Brönstrup M., ... , Müller R., Blankenfeldt W.

(2018)

The Alkylquinolone Repertoire of Pseudomonas aeruginosa is linked to Structural Flexibility of the FabH-like PQS Biosynthesis Enzyme PqsBC

Chembiochem.

Author count: 5

Kumar M., Tegge W., Wangoo N., Jain R., Sharma R.K.

(2018)

Insights into cell penetrating peptide conjugated gold nanoparticles for internalization into bacterial cells

Biophys.Chem.,

237

(June)

Author count: 14

Sommer R., Wagner S., Rox K., Varrot A., Hauck D., Wamhoff E.C., Schreiber J., Ryckmans T., Brunner T., Rademacher C., Hartmann R.W., Brönstrup M., ... , Imberty A., Titz A.

(2018)

Glycomimetic, Orally Bioavailable LecB Inhibitors Block Biofilm Formation of Pseudomonas aeruginosa

J.Am.Chem.Soc.,

140

(7)

Author count: 9

Abouzeid S., Beutling U., Surup F., Abdel Bar F.M., Amer M.M., Badria F.A., Yahyazadeh M., ... , Brönstrup M., Selmar D.

(2017)

Treatment of Vinca minor Leaves with Methyl Jasmonate Extensively Alters the Pattern and Composition of Indole Alkaloids

J.Nat.Prod.,

80

(11)

Author count: 7

Wildermuth R., Speck K., Haut F.L., Mayer P., Karge B., ... , Brönstrup M., Magauer T.

(2017)

A modular synthesis of tetracyclic meroterpenoid antibiotics

Nat.Commun.,

8

(1)

Author count: 10

Rahim M.I., Weizbauer A., Evertz F., Hoffmann A., Rohde M., Glasmacher B., Windhagen H., Gross G., ... , Seitz J.M., Müller P.P.

(2017)

Differential magnesium implant corrosion coat formation and contribution to bone bonding

J.Biomed.Mater.Res.A,

105

(3)

Author count: 8

Lukat P., Katsuyama Y., Wenzel S., Binz T., Konig C., Blankenfeldt W., ... , Brönstrup M., Müller R.

(2017)

Biosynthesis of methyl-proline containing griselimycins, natural products with anti-tuberculosis activity

Chem.Sci.,

8

(11)

Author count: 5

Magdy W., Abdel-Motaal F.F., El-Zayat S.A., El-Sayed M.A., Helaly S.E.

(2017)

Nigragillin, nigerazine B and five naphtho-?-pyrones from Aspergillus japonicus isolated from hot desert soil

Nat.Prod.J.,

7

(3)

Author count: 2

Miller A.K., Brönstrup M.

(2017)

Drug Innovation in Academia: A Helmholtz Drug Research Initiative Conference

ChemMedChem.,

12

(19)

Author count: 4

Frichert A., Jones P.G., Brönstrup M., Lindel T.

(2017)

Oxidation of the Meroterpenoid (-)-Terreumol C from the Mushroom Tricholoma terreum: Discovery of Cytotoxic Analogues

J.Nat.Prod.,

80

(10)

Author count: 9

Abere B., Mamo T.M., Hartmann S., Samarina N., Hage E., Ruckert J., Hotop S.K., ... , Busche G., Schulz T.F.

(2017)

The Kaposi's sarcoma-associated herpesvirus (KSHV) non-structural membrane protein K15 is required for viral lytic replication and may represent a therapeutic target

PLoS Pathog.,

13

(9)

Author count: 6

Zhang Q., Wang Q., Sun Y., Zuo L., Fetz V., Hu H.Y.

(2017)

Superior Fluorogen-Activating Protein Probes Based on 3-Indole-Malachite Green

Org.Lett.,

19

(7)

Author count: 6

Schmidt C., Karge B., Misgeld R., Prokop A., Brönstrup M., Ott I.

(2017)

Biscarbene gold(i) complexes: Structure-activity-relationships regarding antibacterial effects, cytotoxicity, TrxR inhibition and cellular bioavailability

MedChemComm,

8

(8)

Author count: 10

Rohne P., Wolf S., Dörr C., Ringen J., Holtz A., Gollan R., Renner B., Prochnow H., ... , Baierdörfer M., Brandt C.-K.

(2017)

Exposure of vital cells to necrotic cell lysates induce the IRE1a[alpha] branch of the unfolded protein response and cell proliferation

Cell Stress and Chaperones,

23

(1)

Author count: 3

Appendino G., Brönstrup M., Kubanek J.M.

(2017)

Olfaction, taste and chemoreception: Scientific evidence replaces "Essays in biopoetry"

Nat.Prod.Rep.,

34

(5)

Author count: 3

Moore B.S., Carter G.T., Brönstrup M.

(2017)

Editorial: Are natural products the solution to antimicrobial resistance?

Nat.Prod.Rep.,

34

(7)

Author count: 10

Rohne P., Wolf S., Dorr C., Ringen J., Holtz A., Gollan R., Renner B., Prochnow H., ... , Baiersdorfer M., Koch-Brandt C.

(2017)

Erratum to: exposure of vital cells to necrotic cell lysates induce the IRE1a[alpha] branch of the unfolded protein response and cell proliferation

Cell Stress.Chaperones.,

23

(1)

Author count: 10

Gilardi A., Bhamidimarri S.P., Brönstrup M., Bilitewski U., Marreddy R.K.R., Pos K.M., Benier L., Gribbon P., ... , Winterhalter M., Windshugel B.

(2017)

Biophysical characterization of E. coli TolC interaction with the known blocker hexaamminecobalt

Biochim.Biophys.Acta

Author count: 7

van Duuren J.B.J.H., Müsken M., Karge B., Tomasch J., Wittmann C., ... , Häußler S., Brönstrup M.

(2017)

Use of Single-Frequency Impedance Spectroscopy to Characterize the Growth Dynamics of Biofilm Formation in Pseudomonas aeruginosa

Sci.Rep.,

7

(1)

Author count: 10

Kanwal S., Jensch I., Palm G.J., Brönstrup M., Rohde M., Kohler T.P., Somplatzki D., Tegge W., ... , Jenkinson H.F., Hammerschmidt S.

(2017)

Mapping the recognition domains of pneumococcal fibronectin-binding proteins PavA and PavB demonstrates a common pattern of molecular interactions with fibronectin type III repeats

Mol.Microbiol.

Author count: 7

Ferreira K., Hu H.Y., Fetz V., Prochnow H., Rais B., ... , Muller P.P., Brönstrup M.

(2017)

Multivalent Siderophore-DOTAM Conjugates as Theranostics for Imaging and Treatment of Bacterial Infections

Angew.Chem.Int.Ed Engl.,

56

(28)

Author count: 3

Depke T., Franke R., Brönstrup M.

(2017)

Clustering of MS2 spectra using unsupervised methods to aid the identification of secondary metabolites from Pseudomonas aeruginosa

J.Chromatogr.B Analyt.Technol.Biomed.Life Sci.,

7071

Author count: 2

Klahn P., Brönstrup M.

(2017)

Bifunctional antimicrobial conjugates and hybrid antimicrobials

Nat.Prod.Rep.,

34

(7)

Author count: 12

Fleta-Soriano E., Smutna K., Martinez J.P., Lorca Oro C., Sadiq S.K., Mirambeau G., Lopez-Iglesias C., Bosch M., Pol A., Brönstrup M., ... , Diez J., Meyerhans A.

(2017)

The myxobacterial metabolite Soraphen A inhibits HIV-1 by reducing virus production and altering virion composition

Antimicrob.Agents Chemother.,

81

(8)

Author count: 8

Krasavin M., Parchinsky V., Kantin G., Manicheva O., Dogonadze M., Vinogradova T., ... , Karge B., Brönstrup M.

(2017)

New nitrofurans amenable by isocyanide multicomponent chemistry are active against multidrug-resistant and poly-resistant Mycobacterium tuberculosis

Bioorg.Med.Chem.,

25

(6)

Author count: 1

Meiners T.

(2015)

Chemical ecology and evolution of plant-insect interactions: A multitrophic perspective

Curr.Opin.Insect Sci.,

8

Author count: 6

Zapolskii V.A., Namyslo J.C., Sergeev G., Brönstrup M., Gjikaj M., Kaufmann D.E.

(2015)

Reinvestigation of the nitration of trichloroethene - Subsequent reactions of the products and evaluation of their antimicrobial and antifungal activity

Eur.J.Org.Chem.,

2015

(35)

Author count: 7

Schmidt C., Karge B., Misgeld R., Prokop A., Franke R., ... , Brönstrup M., Ott I.

(2017)

Gold(I) NHC Complexes: Antiproliferative Activity, Cellular Uptake, Inhibition of Mammalian and Bacterial Thioredoxin Reductases, and Gram-Positive Directed Antibacterial Effects

Chem.Eur.J.,

23

(8)

Author count: 8

Elnakady Y.A., Rushdi A.I., Franke R., Abutaha N., Ebaid H., Baabbad M., ... , Omar M.O., Al Ghamdi A.A.

(2017)

Characteristics, chemical compositions and biological activities of propolis from Al-Bahah, Saudi Arabia

Sci Rep.,

7

Author count: 10

Imran R.M., Weizbauer A., Evertz F., Hoffmann A., Rohde M., Glasmacher B., Windhagen H., Gross G., ... , Seitz J.M., Müller P.P.

(2016)

Differential magnesium implant corrosion coat formation and contribution to bone bonding

J Biomed.Mater.Res A

Author count: 2

Klahn P., Brönstrup M.

(2016)

New Structural Templates for Clinically Validated and Novel Targets in Antimicrobial Drug Research and Development

Curr Top.Microbiol.Immunol.,

398

Author count: 7

Busch T., Drager G., Kunst E., Benson H., Sasse F., ... , Siems K., Kirschning A.

(2016)

Synthesis and antiproliferative activity of new tonantzitlolone-derived diterpene derivatives

Org.Biomol.Chem.,

14

Author count: 18

Schreuder H., Liesum A., Lonze P., Stump H., Hoffmann H., Schiell M., Kurz M., Toti L., Bauer A., Kallus C., Klemke-Jahn C., Czech J., Kramer D., Enke H., Niedermeyer T.H., Morrison V., ... , Kumar V., Brönstrup M.

(2016)

Isolation, Co-Crystallization and Structure-Based Characterization of Anabaenopeptins as Highly Potent Inhibitors of Activated Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor (TAFIa)

Sci Rep.,

6

Author count: 15

Andritschke D., Dilling S., Emmenlauer M., Welz T., Schmich F., Misselwitz B., Ramo P., Rottner K., Kerkhoff E., Wada T., Penninger J.M., Beerenwinkel N., Horvath P., ... , Dehio C., Hardt W.D.

(2016)

A Genome-Wide siRNA Screen Implicates Spire1/2 in SipA-Driven Salmonella Typhimurium Host Cell Invasion

PLoS ONE,

11

(9)

Author count: 7

Zhang J.J., Muenzner J.K., Abu El Maaty M.A., Karge B., Schobert R., ... , Wölfl S., Ott I.

(2016)

A multi-target caffeine derived rhodium(i) N-heterocyclic carbene complex: Evaluation of the mechanism of action

Dalton Trans.,

45

(33)

Author count: 21

Linke F., Harenberg M., Nietert M.M., Zaunig S., von Bonin F., Arlt A., Szczepanowski M., Weich H.A., Lutz S., Dullin C., Janovska P., Krafcikova M., Trantirek L., Ovesna P., Klapper W., Beissbarth T., Alves F., Bryja V., Trumper L., ... , Wilting J., Kube D.

(2016)

Microenvironmental interactions between endothelial and lymphoma cells-a role for the canonical WNT pathway in Hodgkin lymphoma

Leukemia,

31

(2)

Author count: 8

Bolger G., Roy S., Zapol'skii V.A., Kaufmann D.E., Schnürch M., Mihovilovic M.D., ... , Nandy R.K., Tegge W.

(2016)

Targeting aphA: A new high-throughput screening assay identifies compounds that reduce prime virulence factors of Vibrio cholerae

J.Med.Microbiol.,

65

(7)

Author count: 11

Bürgi M., Zapol'skii V.A., Hinkelmann B., Koster M., Kaufmann D.E., Sasse F., Hauser H., Etcheverrigaray M., Kratje R., ... , Bollati-Fogolin M., Oggero M.

(2016)

Screening and characterization of molecules that modulate the biological activity of IFNs-I

J Biotechnol.,

233

Author count: 5

Overwin H., Wray V., Seeger M., Sepulveda-Boza S., Hofer B.

(2016)

Flavanone and isoflavone glucosylation by non-Leloir glycosyltransferases

J Biotechnol.,

233

Author count: 10

Bertrand R., Hamp I., Brönstrup M., Weck R., Lukacevic M., Polyak A., Ross T.L., Gotthardt M., ... , Plettenburg O., Derdau V.

(2016)

Synthesis of GPR40 targeting H- and F-probes towards selective beta cell imaging

J Labelled Comp Radiopharm.,

59

(14)

Author count: 11

Fulde M., Bernardo-Garcia N., Rohde Manfred, Nachtigall N., Frank Ronald, Preissner K.T., Klett J., Morreale A., Chhatwal Gursharan S., ... , Hermoso J.A., Bergmann S.

(2013)

Pneumococcal phosphoglycerate kinase interacts with plasminogen and its tissue activator

Thrombosis and Haemostasis,

111

(3)

Author count: 6

Overwin H., Gonzalez M., Mendez V., Seeger M., Wray V., Hofer B.

(2016)

An aryl dioxygenase shows remarkable double dioxygenation capacity for diverse bis-aryl compounds, provided they are carbocyclic

Appl.Microbiol.Biotechnol.,

100

(18)

Author count: 13

Rahim M.I., Tavares A., Evertz F., Kieke M., Seitz J.M., Eifler R., Weizbauer A., Willbold E., Jurgen Maier H., Glasmacher B., Behrens P., ... , Hauser H., Müller P.P.

(2016)

Phosphate conversion coating reduces the degradation rate and suppresses side effects of metallic magnesium implants in an animal model

J Biomed.Mater.Res B Appl.Biomater.,

105

(6)

Author count: 13

Nicolaou K.C., Pulukuri K.K., Rigol S., Heretsch P., Yu R., Grove C.I., Hale C.R., ElMarrouni A., Fetz V., Brönstrup M., Aujay M., ... , Sandoval J., Gavrilyuk J.

(2016)

Synthesis and Biological Investigation of Delta-Prostaglandin J (Delta-PGJ) Analogues and Related Compounds

J Am Chem.Soc.,

138

(20)

Author count: 8

Rais B., Köster M., Rahim M.I., Pils M., Seitz J.M., Hauser H., ... , Wirth D., Müller P.P.

(2016)

Evaluation of the inflammatory potential of implant materials in a mouse model by bioluminescent imaging of intravenously injected bone marrow cells

J Biomed.Mater.Res A,

104

(9)

Author count: 9

Bertrand R., Wolf A., Ivashchenko Y., Lohn M., Schafer M., Brönstrup M., Gotthardt M., ... , Derdau V., Plettenburg O.

(2016)

Synthesis and Characterization of a Promising Novel FFAR1/GPR40 Targeting Fluorescent Probe for b[beta]-Cell Imaging

ACS Chem.Biol.,

11

(6)

Author count: 4

Tegge W., Bonafe C.F.S., Teichmann A., Erck C.

(2010)

Synthesis of peptides from a[alpha]- And b[beta]-tubulin containing glutamic acid side-chain linked oligo-glu with defined length

Int.J.Pepl.,

2010

Author count: 2

Bauer A., Brönstrup M.

(2014)

Industrial natural product chemistry for drug discovery and development

Nat.Prod.Rep.,

31

(1)

Author count: 1

Hofer B.

(2016)

Recent developments in the enzymatic O-glycosylation of flavonoids

Appl.Microbiol.Biotechnol.,

100

(10)

Author count: 3

Suryanarayana Birudukota N.V., Franke R., Hofer B.

(2016)

An approach to "escape from flatland": chemo-enzymatic synthesis and biological profiling of a library of bridged bicyclic compounds

Org.Biomol.Chem.,

14

Author count: 11

Weizbauer A., Kieke M., Rahim M.I., Angrisani G.L., Willbold E., Diekmann J., Flörkemeier T., Windhagen H., Müller P.P., ... , Behrens P., Budde S.

(2015)

Magnesium-containing layered double hydroxides as orthopaedic implant coating materials-An in vitro and in vivo study

J Biomed.Mater.Res B Appl.Biomater.,

104

Author count: 7

Frank R., Hoffmann S., Kieß M., Lahmann H., Tegge W., ... , Behn C., Gausepohl H.

(2007)

Combinatorial synthesis on membrane supports by the SPOT technique: Imaging peptide sequence and shape space

Author count: 6

Pfeffer T.J., Sasse F., Schmidt C.F., Lakämper S., Kirschning A., Scholz T.

(2016)

The natural diterpene tonantzitlolone A and its synthetic enantiomer inhibit cell proliferation and kinesin-5 function

Eur.J.Med.Chem.,

112

Author count: 3

Rohne P., Prochnow H., Koch-Brandt C.

(2016)

The CLU-files: disentanglement of a mystery

Biomol.Concepts,

7

(1)

Author count: 5

Rahim M.I., Rohde M., Rais B., Seitz J.M., Müller P.P.

(2016)

Susceptibility of metallic magnesium implants to bacterial biofilm infections

J Biomed.Mater.Res A,

104

(6)

Author count: 5

Buttler K., Lohrberg M., Gross G., Weich H.A., Wilting J.

(2016)

Integration of CD45-positive leukocytes into newly forming lymphatics of adult mice

Histochem.Cell Biol.

Author count: 4

Fetz V., Prochnow H., Bronstrup M., Sasse F.

(2016)

Target identification by image analysis

Nat.Prod.Rep.,

33

(5)

Author count: 9

Loke I., Bentzinger G., Holz J., Raja A., Bhasin A., Sasse F., Köhn A., ... , Schobert R., Laschat S.

(2016)

Synthesis of the AB ring system of clifednamide utilizing Claisen rearrangement and Diels-Alder reaction as key steps

Org.Biomol.Chem.,

14

(3)

Author count: 7

Moon T.M., Tykocki N.R., Sheehe J.L., Osborne B.W., Tegge W., ... , Brayden J.E., Dostmann W.R.

(2015)

Synthetic Peptides as cGMP-Independent Activators of cGMP-Dependent Protein Kinase I?

Chem.Biol.,

22

(12)

Author count: 3

de Carvalho M.P., Weich H., Abraham W.R.

(2015)

Macrocyclic trichothecenes as antifungal and anticancer compounds

Curr Med.Chem.,

23

Author count: 3

Overwin H., Wray V., Hofer B.

(2015)

Flavonoid glucosylation by non-Leloir glycosyltransferases: formation of multiple derivatives of 3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavane stereoisomers

Appl.Microbiol.Biotechnol.,

99

Author count: 19

Wenzel S.C., Hoffmann H., Zhang J., Debussche L., Haag-Richter S., Kurz M., Nardi F., Lukat P., Kochems I., Tietgen H., Schummer D., Nicolas J.P., Calvet L., Czepczor V., Vrignaud P., Muhlenweg A., Pelzer S., ... , Müller R., Brönstrup M.

(2015)

Production of the Bengamide Class of Marine Natural Products in Myxobacteria: Biosynthesis and Structure-Activity Relationships

Angew.Chem Int.Ed Engl.,

54

Author count: 6

Overwin H., Gonzalez M., Mendez V., Cardenas F., Seeger M., Hofer B.

(2015)

Stepwise conversion of flavonoids by engineered dioxygenases and dehydrogenase: Characterization of novel biotransformation products

Enzyme Microb.Technol.,

81

Author count: 4

Zhao W.M., Li B.Z., Tang L.D., Müller P.P.

(2014)

Bionic mechanics of customized cellular bio-magnesium scaffolds for large-area defects of femoral shafts and implants for orthopaedics surgery

Chin.J.Tissue Eng.Res.,

18

(3)

Author count: 7

Lu H.H., Hinkelmann B., Tautz T., Li J., Sasse F., ... , Franke R., Kalesse M.

(2015)

Paleo-soraphens: Chemical total syntheses and biological studies

Org.Biomol.Chem.,

13

(29)

Author count: 5

Wäschke N., Hancock C., Hilker M., Obermaier E., Meiners T.

(2015)

Does vegetation complexity affect host plant chemistry, and thus multitrophic interactions, in a human-altered landscape?

Oecologia,

179

(1)

Author count: 3

Overwin H., Wray V., Hofer B.

(2015)

Biotransformation of phloretin by amylosucrase yields three novel dihydrochalcone glucosides

J Biotechnol.,

211

Author count: 14

Fu C., Keller L., Bauer A., Brönstrup M., Froidbise A., Hammann P., Herrmann J., Mondesert G., Kurz M., Schiell M., Schummer D., Toti L., ... , Wink J., Müller R.

(2015)

Biosynthetic Studies of Telomycin Reveal New Lipopeptides with Enhanced Activity

J.Am.Chem.Soc.,

137

(24)

Author count: 15

Koutsoudakis G., Romero-Brey I., Berger C., Perez-Vilaro G., Perin P.M., Vondran F.W., Kalesse M., Harmrolfs K., Müller R., Martinez J.P., Pietschmann T., Bartenschlager R., Bronstrup M., ... , Meyerhans A., Diez J.

(2015)

Soraphen A: a broad-spectrum antiviral natural product with potent anti-hepatitis C virus activity

J Hepatol.,

63

(4)

Author count: 11