Im Zusammenhang mit dem Problem antibiotikaresistenter Bakterien wurde der Begriff der stillen Pandemie geprägt. Was ist damit gemeint?

Katharina Schaufler: Mit „stiller Pandemie“ bezeichnen wir ein globales, schleichendes Gesundheitsrisiko: Immer mehr bakterielle Erreger werden gegen vorhandene Antibiotika unempfindlich, weil diese in Human- und Tiermedizin sowie in der Landwirtschaft übermäßig und teils falsch eingesetzt werden. Unter diesem Selektionsdruck setzen sich resistente Stämme durch und breiten sich in Kliniken, Gemeinschaft und Umwelt aus. Anders als bei COVID-19 geht es hier nicht um einen einzelnen Erreger, dessen Verbreitung sich zuspitzt, sondern es sind viele verschiedene – in diesem Fall – bakterielle Erreger betroffen. Eine akute Krise wie in der Corona-Pandemie besteht derzeit nicht, doch die Belastung mit antibiotikaresistenten Bakterien steigt kontinuierlich an. Ohne konsequente Maßnahmen, zu denen ein verantwortungsvoller Einsatz von Antibiotika – Stichwort Antibiotic Stewardship – ebenso zählt wie Infektionsprävention und One Health-Surveillance, drohen künftig deutlich häufiger schwer behandelbare Infektionen.

Lässt sich der Status quo mit Zahlen untermauern? Wie hoch ist aktuell die Gefahr, dass Menschen infolge von Antibiotikaresistenzen an Infektionen sterben?

Für Deutschland wurde für 2019 geschätzt, dass fast 10.000 Menschen an Infektionen aufgrund von Antibiotikaresistenzen gestorben sind. Todesfälle, bei denen Resistenzen beteiligt waren, wurden auf etwas mehr als 45.000 veranschlagt. Weltweit lagen die Schätzwerte 2019 bei 1,27 bzw. 4,95 Millionen. Diese Zahlen zeigen: Die Mortalität ist bereits heute relevant.

Präventive Maßnahmen fokussieren bislang primär darauf, den – zum Teil unkritischen und inflationären – Einsatz von Antibiotika einzudämmen. Sie betrachten und erforschen das Problem in einem größeren Zusammenhang …

Ja, das HIOH hat es sich zum Ziel gesetzt, Gesundheit im großen Kontext zu denken. Der Einsatz von Antibiotika in der Human- und Tiermedizin findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Wir interessieren uns deshalb auch für ökologische Aspekte. Wo und in welchen Mengen sind resistente bzw. multiresistente Keime in der Umwelt nachweisbar? Wie gelangen sie dahin und welche negativen Auswirkungen kann eine solche Umweltbelastung haben? Gibt es Reservoire resistenter Keime in Wildtierpopulationen? Das sind wichtige Fragen, mit denen wir uns beschäftigen.

Antibiotikaresistenzen können sich unter Umständen sehr rasch ausbreiten. Vielleicht können Sie kurz erläutern, wie das genau vor sich geht?

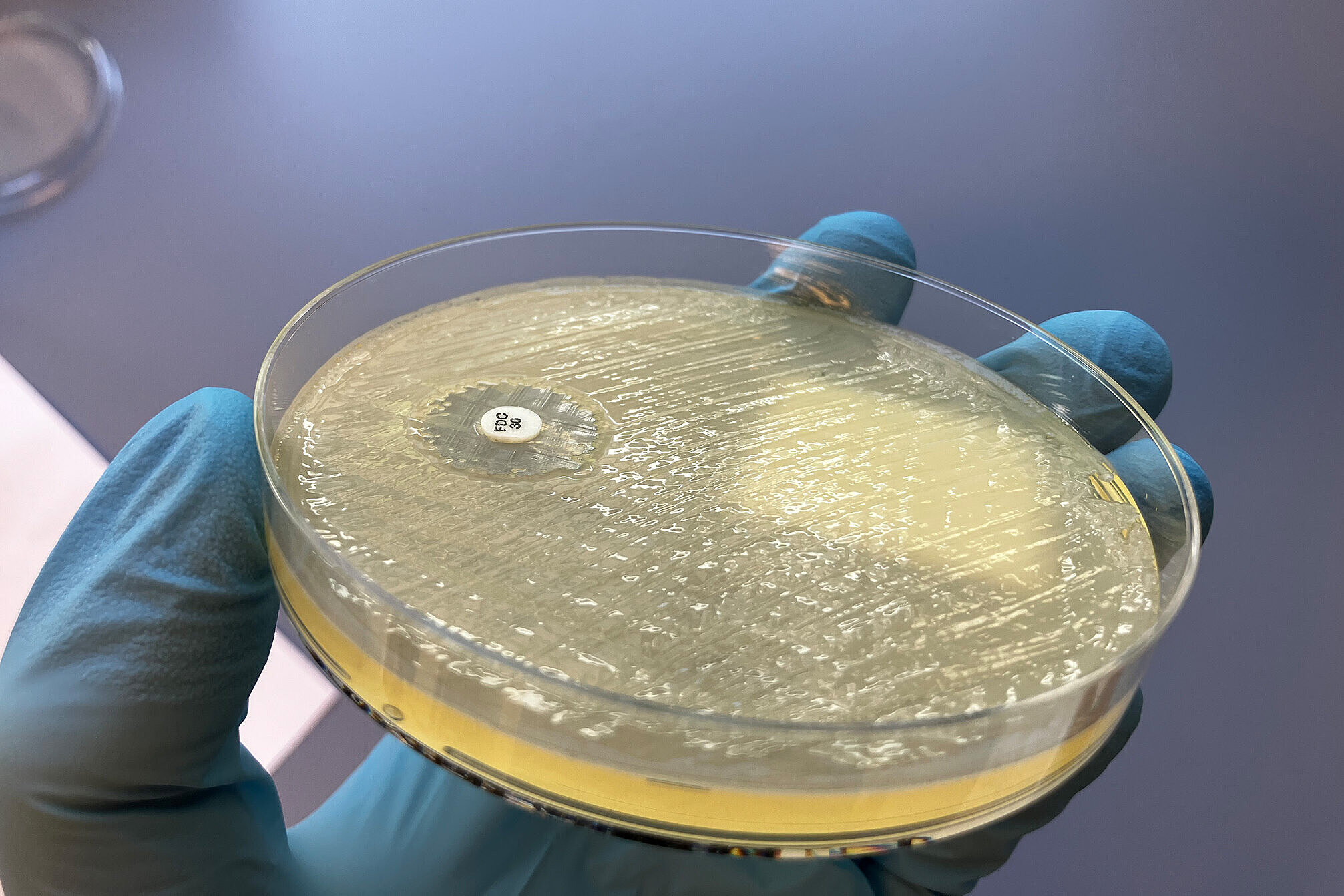

Antibiotikaresistenzen entstehen unter anderem durch spontane Mutationen. Zum Beispiel entwickelt ein Bakterium infolge einer Mutation die Fähigkeit, Antibiotika aus der Zelle herauszupumpen. Wenn sich ein solches Bakterium teilt, vererbt es den Resistenzmechanismus an seine Nachkommen. Das bezeichnet man als vertikalen Gentransfer. In einem antibiotikahaltigen Milieu verschafft die Resistenzmutation den jeweiligen Bakterien einen Selektionsvorteil, und sie werden sich innerhalb der Population ausbreiten.

Im Unterschied dazu findet beim horizontalen Gentransfer ein Austausch von genetischem Material zwischen Bakterien unterschiedlicher Stämme oder Arten statt. Zwischen zwei Bakterienzellen bildet sich dabei ein sogenannter Pilus aus, über den meist ringförmige DNA-Stücke – Plasmide – mit genetischer Information von einer Zelle auf die andere übertragen werden. Auch Resistenzgene können durch diesen als Konjugation bezeichneten Mechanismus ausgetauscht werden. Weitere Mechanismen des horizontalen Gentransfers, die die Resistenzausbreitung erheblich beschleunigen können, sind Transformation und Transduktion, also die Aufnahme freier DNA bzw. die Übertragung von DNA durch Bakteriophagen.