Die zielgerichtete Editierung von Erbinformationen hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte erzielt. Technologien wie die Genschere CRISPR-Cas9 oder das Base Editing – ein Verfahren, das punktuelle Änderungen in der DNA ermöglicht, ohne diese zu zerschneiden – sind längst in der Wissenschaft und klinischen Forschung etabliert. Sie haben das Potenzial, genetische Krankheiten zu behandeln, Pflanzen resistenter gegen Schädlinge zu machen oder Bakterien für biotechnologische Zwecke zu optimieren.

Wissenschaftler:innen profitieren vom Wettstreit zwischen Bakterien und Viren

Forschende des Helmholtz-Instituts für RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI), einem Standort des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Kooperation mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU), haben gemeinsam mit Wissenschaftler:innen der North Carolina State University in den USA sowie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich in der Schweiz eine neue Methode der präzisen DNA-Modifizierung entwickelt. Ihr Ziel war es, Erbgut in Bakterien, Pflanzen und menschlichen Zellen noch präziser verändern zu können.

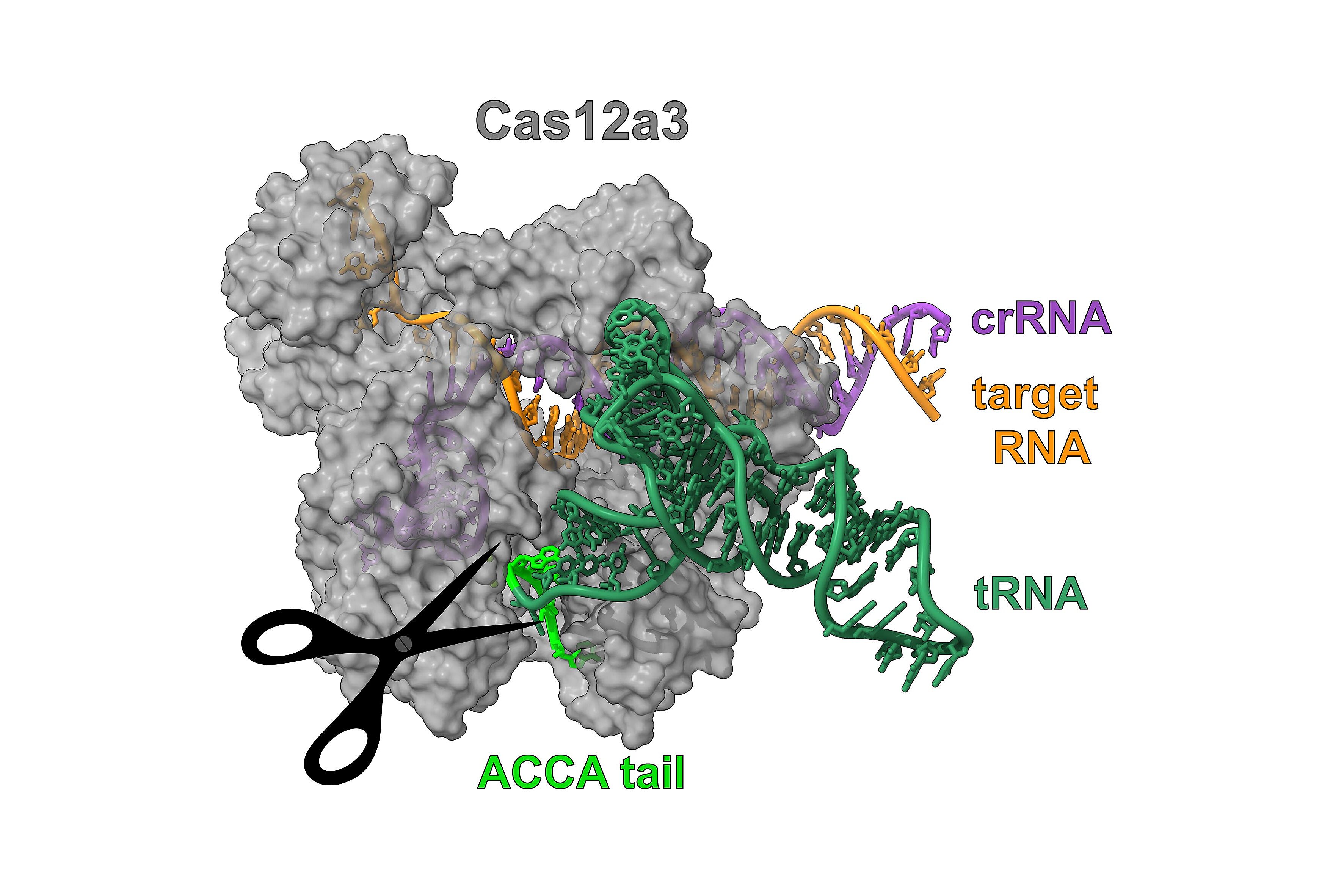

Das Team hat sich von einem ausgeklügelten Abwehrsystem von Bakterien inspirieren lassen. Diese stehen im ständigen Wettstreit mit ihren Viren – sogenannten Bakteriophagen. Wenn Phagen versuchen, Bakterien zu infizieren, setzen Bakterien auf raffinierte Schutzmechanismen, beispielsweise durch den Einsatz zweier Enzyme: „DarT2“ und „DarG“. DarT2 hängt gezielt einen chemischen Marker an DNA, blockiert damit ihre Vervielfältigung und stoppt so die Virusvermehrung. Wenn keine Gefahr mehr besteht, schaltet DarG DarT2 wieder aus und entfernt die Markierung. Dieser fein abgestimmte Mechanismus verhindert die Ausbreitung des Virus – und dient nun als Grundlage für einen neuen Ansatz zur Genom-Editierung.

Diese Form der Modifizierung wurde von den Wissenschaftler:innen „Append Editing“ genannt. „Damit können wir erstmals ganz neue Arten von Genveränderungen erreichen, die mit bisherigen Methoden so nicht möglich waren“, erklären die Forschenden.

Um den Mechanismus zu verstehen, kann man sich DNA wie ein Notizbuch vorstellen, in dem jede Seite aus einer langen Kette von Buchstaben besteht. Während herkömmliche Gen-Editierungs-Methoden meist einzelne Buchstaben aus dieser Kette entfernen oder austauschen, fügt das „Append Editing“ gezielt eine chemische Gruppe, die ADP-Ribose-Moleküle, hinzu – vergleichbar mit einem Klebezettel, der auf einen bestimmten Buchstaben geklebt wird. Der chemische Marker veranlasst die Zelle, die DNA mit hoher Präzision zu verändern. Die Art der Veränderung hängt jedoch von dem Organismus ab, in den sie eingeführt wurde.

„DarT2“ – Startschuss für neue Formen der Genom-Editierung

Anders als bei bisherigen Technologien, bei denen dieselben Werkzeuge in allen Organismen zu ähnlichen Ergebnissen führen, waren die Auswirkungen der Append-Editierung bei Bakterien und Eukaryoten wie Pilzen, Pflanzen und menschlichen Zellen stark verschieden. „Wir haben beobachtet, dass die Append-Editierung bei Bakterien zu umfangreichen Änderungen im Genom auf der Grundlage einer beigefügten Vorlage führte, während sich in eukaryotischen Zellen die Identität der modifizierten DNA-Base veränderte“, erklärt Chase Beisel, affiliierter Abteilungsleiter am HIRI. „Dass der Ausgang der DNA-Reparatur in verschiedenen Organismen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen kann, gehörte zu den überraschendsten Erkenntnissen unserer Studie“, fügt Constantinos Patinios hinzu, ehemaliger Postdoktorand in Beisels Labor.

Von diesem Werkzeug erhoffen sich die Forschenden zahlreiche Anwendungen. „Unser ‚Append Editing‘ erweitert die Werkzeugkiste der Genomforschung enorm und öffnet neue Türen für Präzisionsbiotechnologie und medizinische Therapieentwicklung“, erklärt Darshana Gupta, Doktorandin am HIRI. Konkret könnten Mikroben gezielt verändert werden – etwa um natürliche, gesundheitsfördernde Bakterien im menschlichen Körper zu optimieren oder Krankheitserreger besser zu erforschen. In menschlichen Zellen könnte die punktgenaue Editierung künftig auch dabei helfen, erbliche Krankheiten präzise zu korrigieren und DNA-Reparaturprozesse in Zellen zu verstehen.

Bis solche Anwendungen in die klinische Praxis gelangen, ist noch weitere Forschung nötig. Die Wissenschaftler:innen sind jedoch überzeugt: „DarT2 ist nur ein Beispiel für die Nutzung bakterieller Abwehrmechanismen in der Genomforschung“, sagt Harris Bassett, der im Labor von Beisel promoviert.

Text: Jörg Fuchs