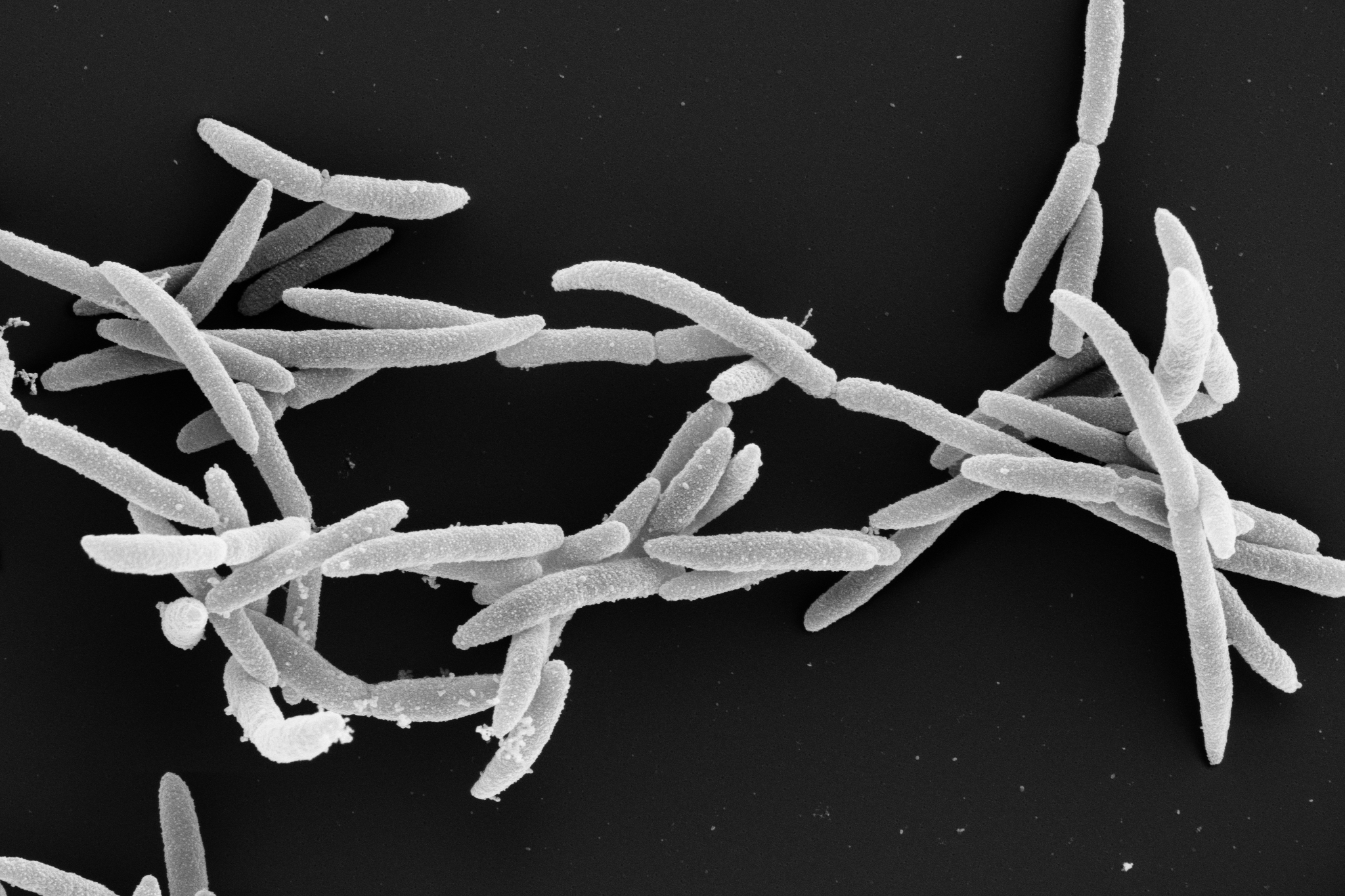

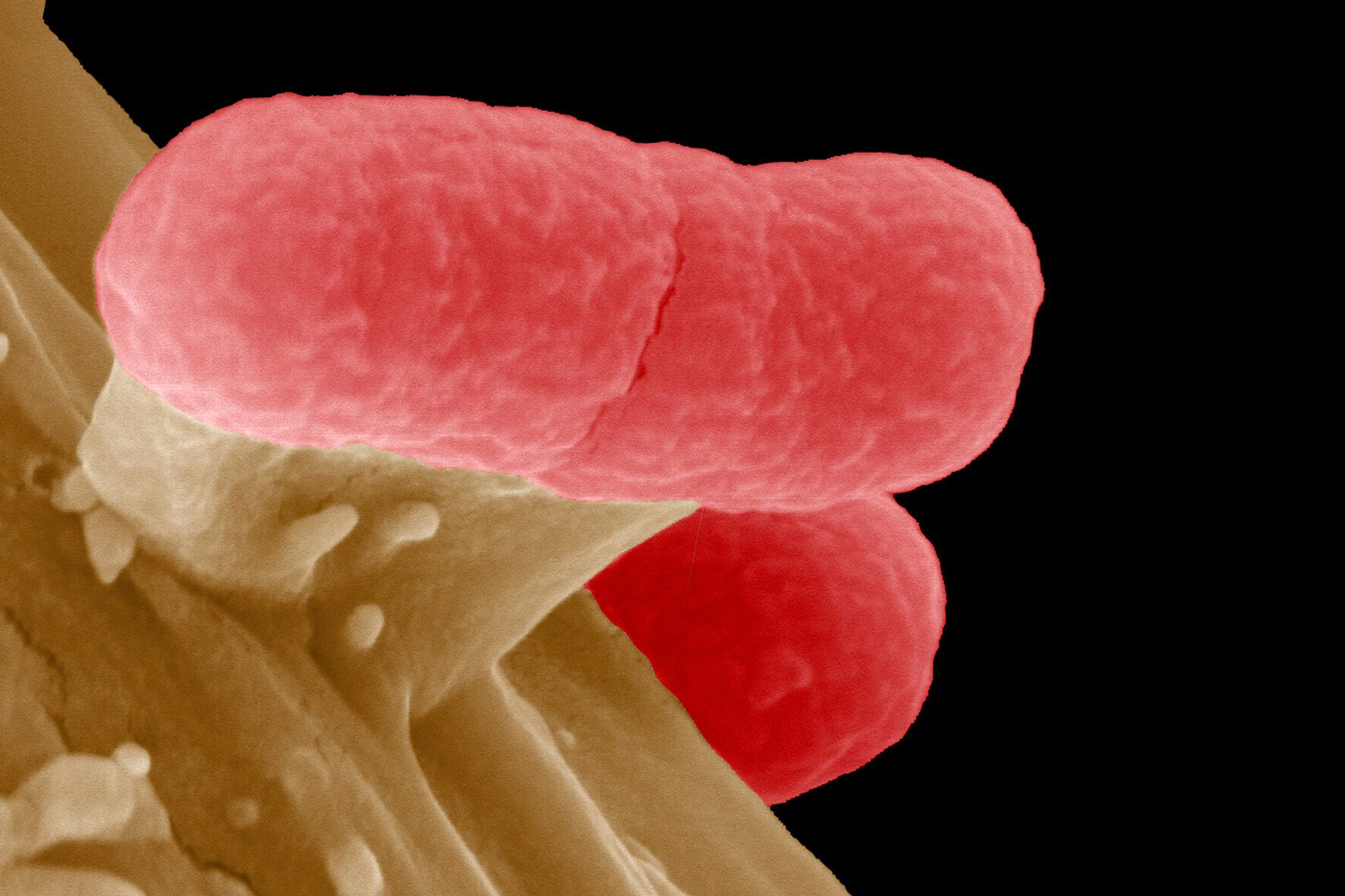

Das Mikrobiom im menschlichen Mund setzt sich aus mehr als 700 Bakterienarten aus sieben verschiedenen Stämmen zusammen – darunter auch Fusobacterium nucleatum. Aber nicht nur in der Mundhöhle ist diese Mikrobe zu finden. Sie kann auch andere Bereiche des Körpers besiedeln – insbesondere Tumorgewebe bei Speiseröhren-, Darm- und Brustkrebs. Es gibt Hinweise darauf, dass Fusobacterium nucleatum dort das Tumorwachstum sowie die Metastasenbildung fördert. Die Verbreitung dieser und anderer Fusobakterien gezielt zu hemmen, könnte sich daher positiv auf die Heilungschancen von Krebspatient:innen auswirken. Doch wie lässt sich das erreichen? Diese Frage haben sich Wissenschaftler:innen des Helmholtz-Instituts für RNA-basierte Infektionsforschung (HIRI) in Würzburg, einem Standort des Braunschweiger Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung (HZI) in Kooperation mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU), gestellt.

„Fusobakterien fanden lange Zeit wenig Beachtung – und das trotz ihrer klinischen Bedeutung“, stellt Jörg Vogel fest, Geschäftsführender Direktor des HIRI und korrespondierender Autor der vorliegenden Studie. „Ein Ziel meiner Arbeitsgruppe am HIRI ist es, Strategien zu untersuchen, die diese Mikroben in Karzinomen gezielt beseitigen können.“

Maßgeschneiderte Antibiotika

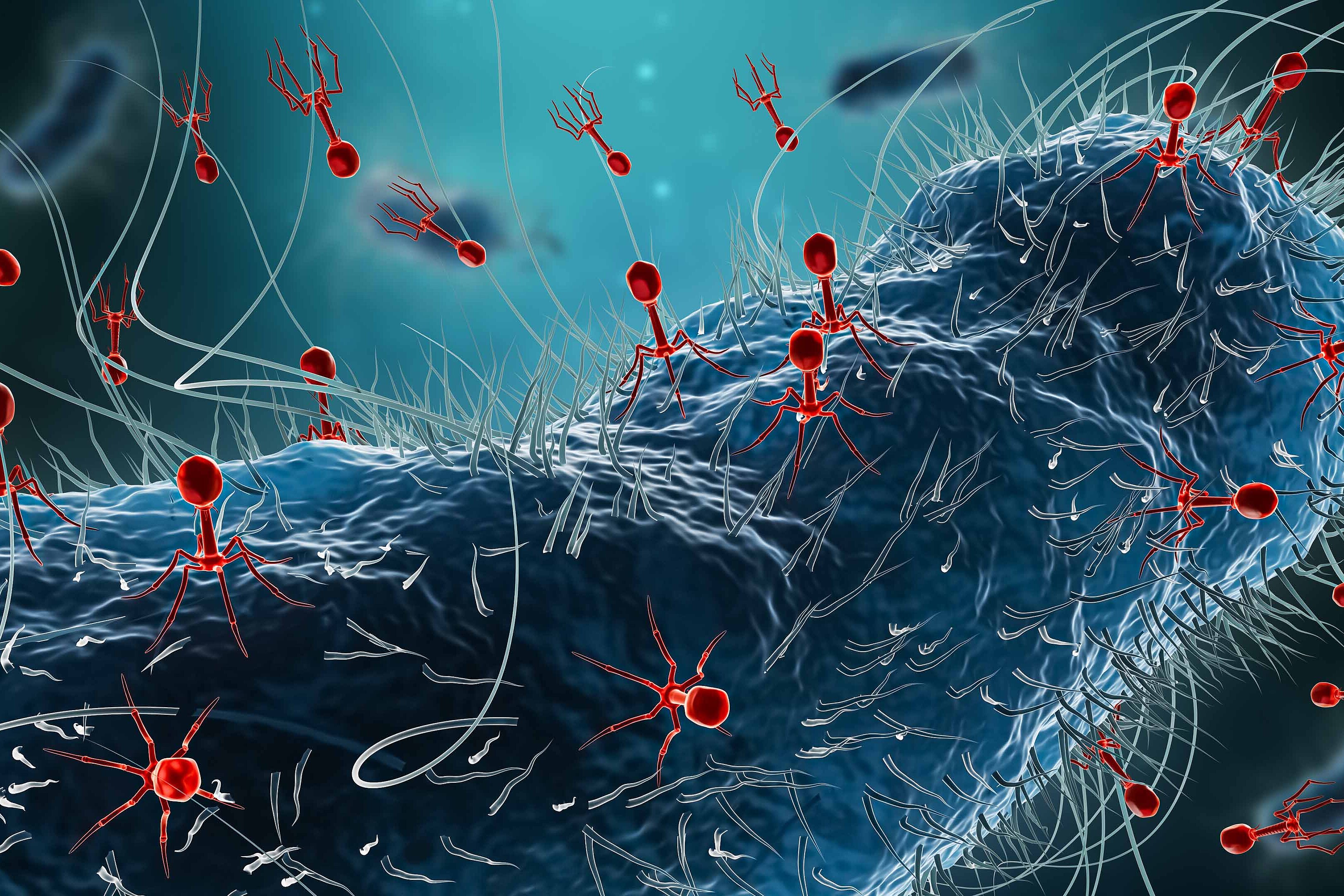

Obwohl herkömmliche Antibiotika in der Lage sind, die Verbreitung von Fusobakterien zu hemmen und dadurch das Tumorwachstum zu verlangsamen, kann ihr langfristiger Einsatz unerwünschte Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Probleme durch eine gestörte Darmflora hervorrufen. Dies liegt daran, dass sie nicht nur schädliche, sondern auch nützliche Bakterien angreifen. Deshalb suchen Wissenschaftler:innen am Würzburger Helmholtz-Institut nach neuen, gezielten Behandlungsmethoden, die diese Risiken vermeiden. In ihrer aktuellen Studie, die sie in mBio, einem Fachmagazin der Amerikanischen Gesellschaft für Mikrobiologie, veröffentlicht haben, konzentrieren sie sich auf Peptidnukleinsäure (PNA, von engl. peptide nucleic acid). Dabei handelt es sich um künstlich hergestellte Moleküle, die DNA oder RNA ähneln. Im Gegensatz zu natürlichen Nukleinsäuren besteht das Rückgrat von PNAs jedoch nicht aus Zucker- und Phosphatgruppen, sondern aus einer proteinartigen Struktur. Diese Struktur, die kurzen Proteinketten – sogenannten Peptiden – ähnelt, verleiht PNAs eine außergewöhnliche Stabilität. Die Basen entsprechen denen in DNA, was es den PNAs ermöglicht, Transkripte gezielt anzusteuern. Als sogenannte Antisense-Moleküle binden PNAs an die komplementäre Boten-RNA (mRNA, von engl. messenger RNA) eines Zielgens und blockieren deren Funktion. Auf diese Weise unterbinden sie die Produktion lebenswichtiger Proteine. Diese gezielte Wirkungsweise positioniert PNAs als potentielle Vertreter einer neuen Generation antibakterieller Wirkstoffe.

Eine unverhoffte Entdeckung

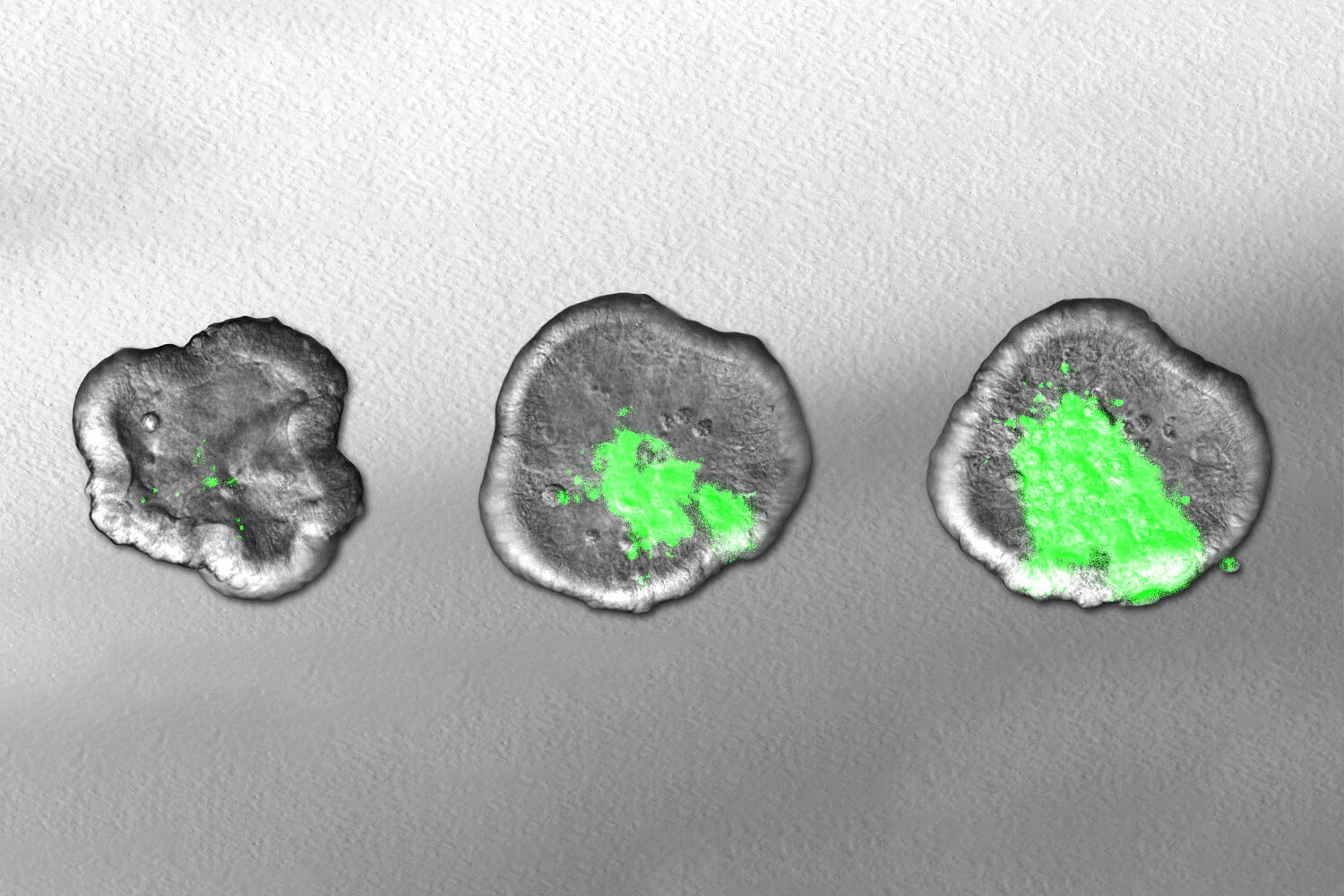

Die eingeschleusten Antisense-Moleküle, die gezielt Gene angreifen sollten, konnten das Bakterienwachstum zwar nicht wie angenommen hemmen, allerdings machte das Forschungsteam eine unerwartete Entdeckung: Die Kontrollverbindung FUS79, die nicht auf ein bestimmtes Transkript abzielte, zeigte eine starke Wirkung gegen fünf Fusobakterienstämme, ohne andere getestete Bakterienarten zu beeinflussen. „Das Ergebnis war überraschend, da die Verbindung nicht auf die für Antisense-Nukleinsäureketten erwartete Weise agiert, sondern einen neuen Mechanismus aufweist“, erklärt Valentina Cosi, Erstautorin der Studie und Doktorandin im Labor von Jörg Vogel. „Dieser scheint über Membranstress zu wirken, indem er die Struktur der Zellmembran destabilisiert oder ihre Funktion beeinträchtigt, was jedoch noch genauer untersucht werden muss.“ „Als nächsten Schritt wollen wir den genauen Wirkmechanismus dieser Verbindung entschlüsseln und sie optimieren, um ihre Wirksamkeit noch weiter zu steigern“, ergänzt Jörg Vogel.

Die Studie liefert eine Grundlage für die Entwicklung von Antisense-Therapeutika gegen F. nucleatum und zeigt, dass diese Verbindung eine neue Strategie für gezieltere Antibiotika bieten könnte. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, Forschung auf diesem Gebiet zu beschleunigen und zukünftig die Heilungschancen bei verschiedenen Krebsarten zu verbessern.