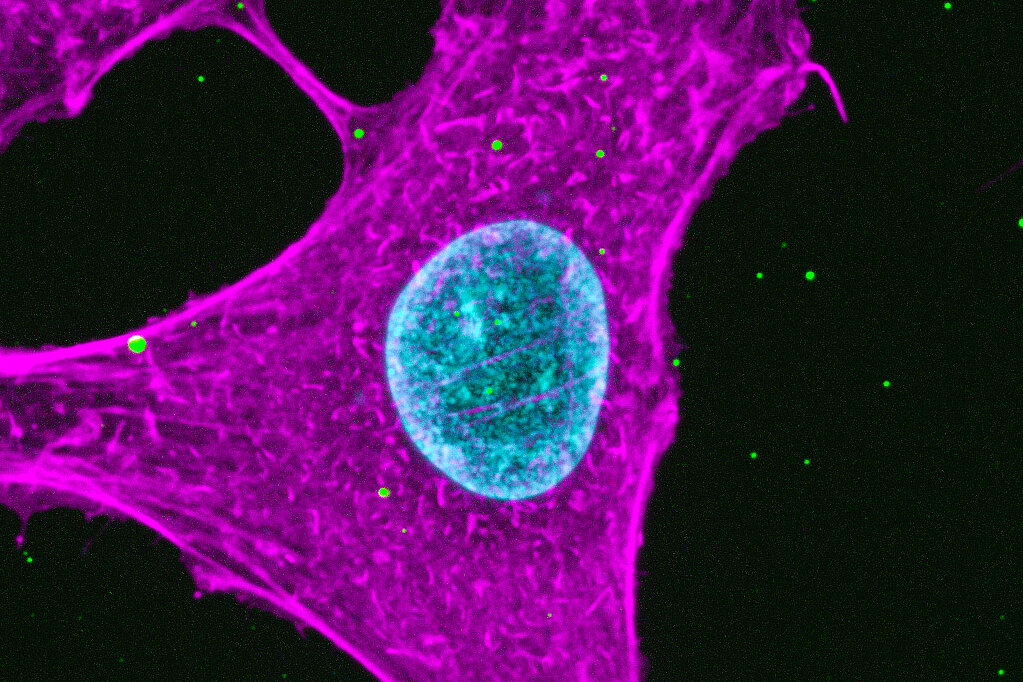

Die Studie unter der Leitung von Prof. Dunja Bruder, Forscherin am Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene, UMMD, und Leiterin der Forschungsgruppe „Immunregulation“ am HZI, zeigt, dass Veränderungen in der Lunge – speziell in den alveolären Typ-II-Epithelzellen (AECII) – über die Viruselimination hinaus bestehen bleiben. AECII sind zentrale Akteure bei Immunabwehr und Geweberegeneration. Die Forschenden untersuchten, wie eine überstandene Grippe deren Reaktion auf verschiedene Pneumokokken-Serotypen beeinflusst. Die Studie erfolgte in enger Kooperation mit der Universitätsklinik für Pneumologie an der UMMD.

Gefährliche Folgeinfektion mit Pneumokokken

In Folge der Influenzainfektion reagiert das Immunsystem verändert, wodurch schwere Lungenentzündungen durch Pneumokokken begünstigt werden. Diese gehen dann oft einher mit überschießender Entzündung und können die Lunge stark schädigen.

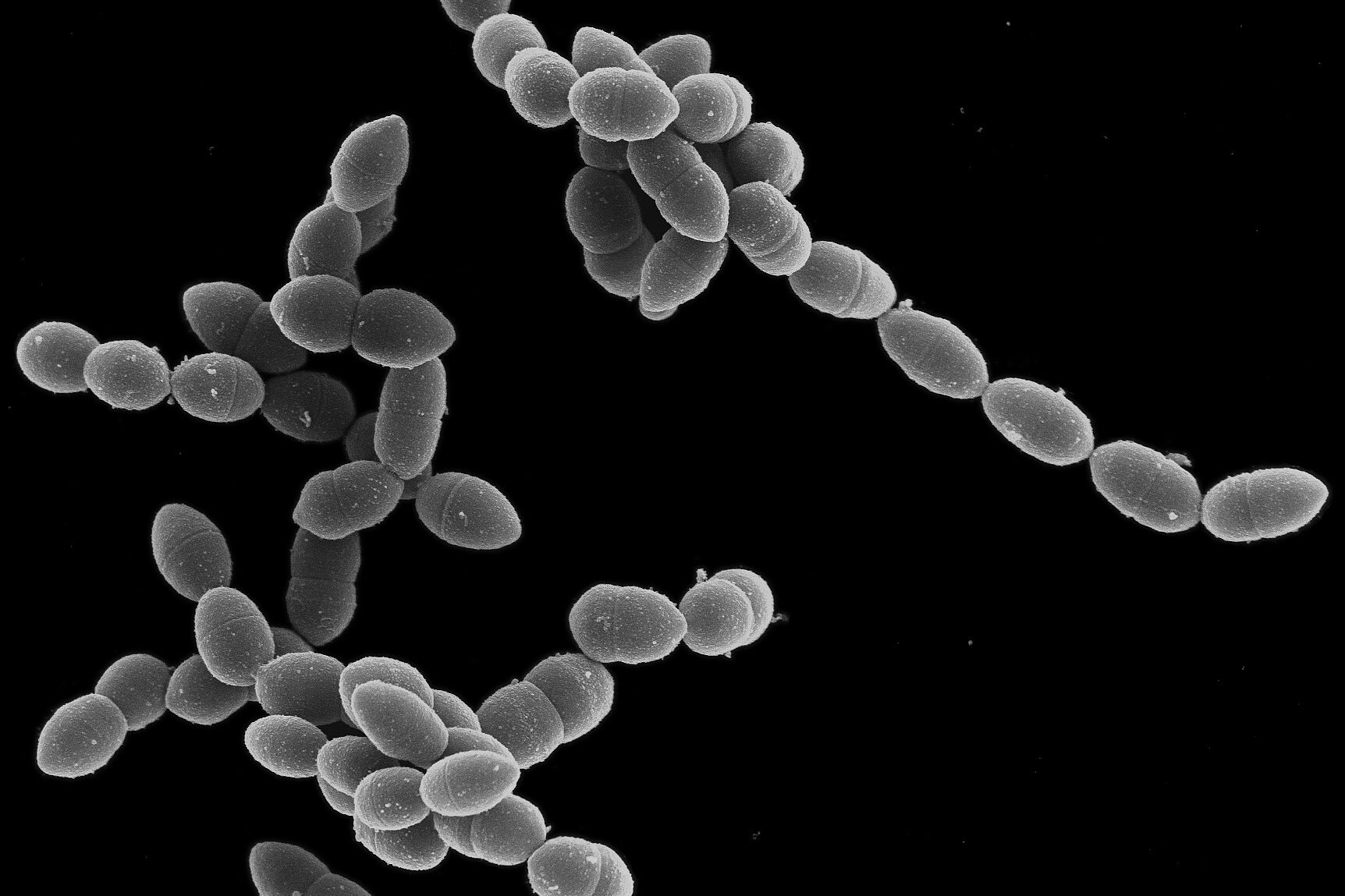

Im Rahmen der Studie wurden Mäuse zunächst mit dem Influenza-A-Virus infiziert und anschließend mit verschiedenen Serotypen des Bakteriums Streptococcus pneumoniae (Pneumokokken) erneut infiziert. Dabei analysierte das Team sowohl die bakterielle Ausbreitung in der Lunge als auch die entzündlichen Reaktionen und Veränderungen auf Ebene der AECII.

Besonders deutlich waren die immunologischen Veränderungen beim Pneumokokken-Serotyp 7F: Dieser löste nach vorangegangener Grippeinfektion eine ausgeprägte Entzündungsantwort mit starker Produktion von Typ-I- und Typ-II-Interferonen aus – Botenstoffen, die das Immunsystem aktivieren. Die AECII zeigten zudem epigenetische Veränderungen, welche die Genaktivität langfristig beeinflussten. Dadurch wurde sichtbar, dass die Lunge auch nach Eliminierung des Virus in einem veränderten „Alarmzustand“ verbleibt.