Evolutionäre Gemeinschaftsökologie

Unsere Forschung

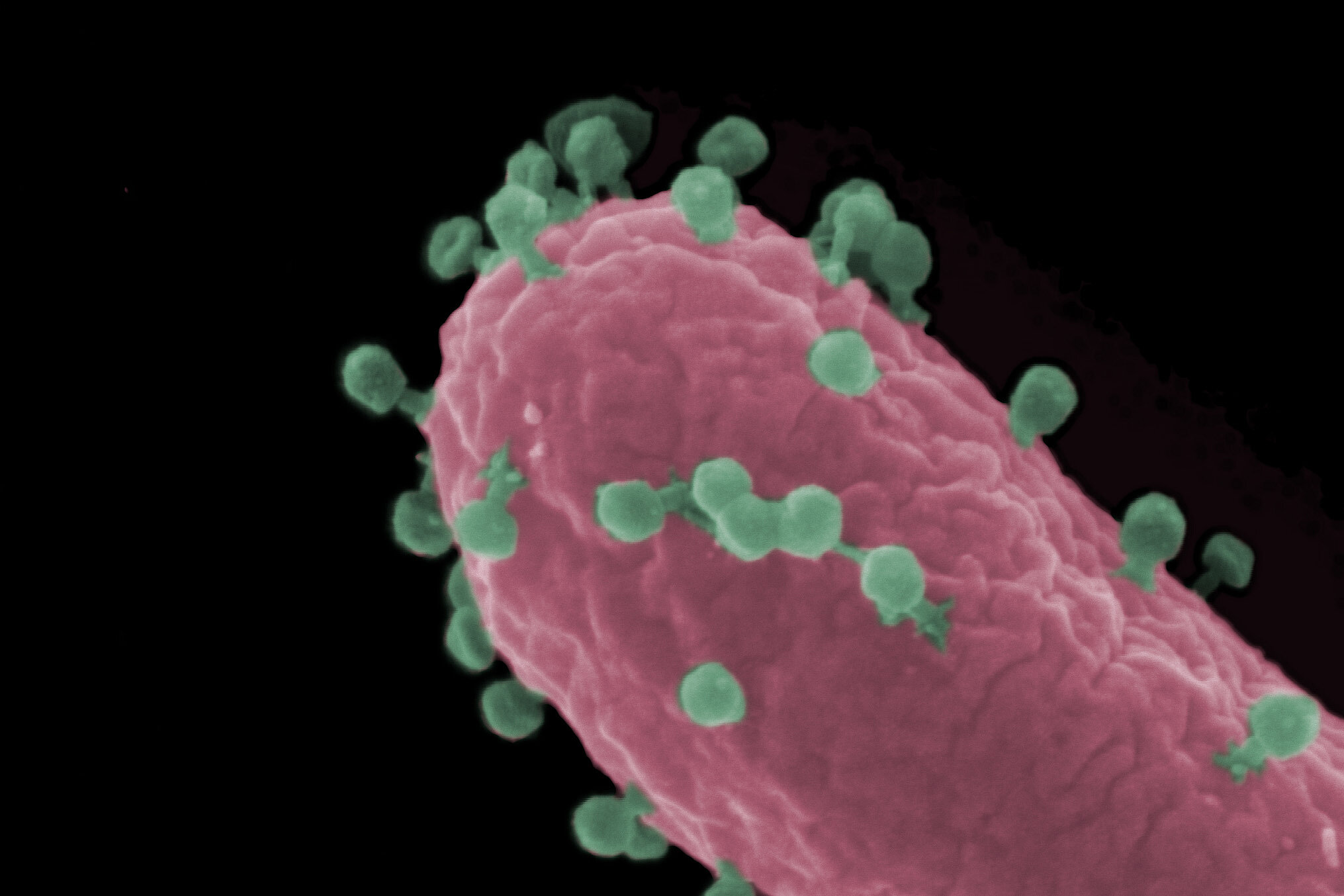

Menschliche Aktivitäten verändern unseren Planeten in beispiellosem Tempo. Mit steigenden Temperaturen und schrumpfenden natürlichen Lebensräumen verschieben sich Tiergemeinschaften, was sich kaskadenartig auf das Verhalten, die Ökologie und die vielfältige Welt der Mikroorganismen auswirkt, die Tiere beherbergen. Da Arten durch soziale Bindungen, trophische Verbindungen und gemeinsame Vektoren interagieren, können Mikroorganismen innerhalb und zwischen Arten wandern – einschließlich des Menschen, der zunehmend in diese Netzwerke eingebunden ist. Die meisten neu auftretenden Infektionskrankheiten haben ihren Ursprung in der Tierwelt, während Krankheitserreger auch vom Menschen auf Tiere übertragen werden und sich auf den Artenschutz und das Fortbestehen von Populationen auswirken. Die Gruppe „Evolutionäre Gemeinschaftsökologie” untersucht, wie Veränderungen in Tiergemeinschaften deren mikrobielle Gemeinschaften, Krankheitsdynamik und Krankheitsübertragung verändern – einschließlich der Risiken einer Übertragung auf den Menschen.

Neue theoretische und praktische Fortschritte in der Gemeinschaftsökologie ermöglichen es uns nun, Prozesse zu entwirren, die von innerhalb der Wirte bis hin zu Landschafts- und Regionalskalen wirken. Unsere Gruppe entwickelt flexible Modellierungsrahmen und wendet evolutionäre und phylogenetische Werkzeuge an, um aufzudecken, wie Gemeinschaften entstehen, wie Mikroorganismen interagieren und wie Wirte und Krankheitserreger wechseln oder gemeinsam divergieren. Durch die Integration von eDNA und anderen Hochdurchsatzverfahren generieren wir lokale Daten zu Biodiversität, mikrobieller Zusammensetzung und Übertragung, um kontextspezifische Krankheitsrisiken besser quantifizieren zu können – und gehen damit über einfache, universelle Regeln hinaus, die Biodiversität und Gesundheit miteinander verbinden. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, wirksame und nachhaltige Strategien für den Umgang mit neu auftretenden Krankheiten in einer sich schnell verändernden Welt zu entwickeln.

Unsere Forschung

Menschliche Aktivitäten verändern unseren Planeten in beispiellosem Tempo. Mit steigenden Temperaturen und schrumpfenden natürlichen Lebensräumen verschieben sich Tiergemeinschaften, was sich kaskadenartig auf das Verhalten, die Ökologie und die vielfältige Welt der Mikroorganismen auswirkt, die Tiere beherbergen. Da Arten durch soziale Bindungen, trophische Verbindungen und gemeinsame Vektoren interagieren, können Mikroorganismen innerhalb und zwischen Arten wandern – einschließlich des Menschen, der zunehmend in diese Netzwerke eingebunden ist. Die meisten neu auftretenden Infektionskrankheiten haben ihren Ursprung in der Tierwelt, während Krankheitserreger auch vom Menschen auf Tiere übertragen werden und sich auf den Artenschutz und das Fortbestehen von Populationen auswirken. Die Gruppe „Evolutionäre Gemeinschaftsökologie” untersucht, wie Veränderungen in Tiergemeinschaften deren mikrobielle Gemeinschaften, Krankheitsdynamik und Krankheitsübertragung verändern – einschließlich der Risiken einer Übertragung auf den Menschen.

Neue theoretische und praktische Fortschritte in der Gemeinschaftsökologie ermöglichen es uns nun, Prozesse zu entwirren, die von innerhalb der Wirte bis hin zu Landschafts- und Regionalskalen wirken. Unsere Gruppe entwickelt flexible Modellierungsrahmen und wendet evolutionäre und phylogenetische Werkzeuge an, um aufzudecken, wie Gemeinschaften entstehen, wie Mikroorganismen interagieren und wie Wirte und Krankheitserreger wechseln oder gemeinsam divergieren. Durch die Integration von eDNA und anderen Hochdurchsatzverfahren generieren wir lokale Daten zu Biodiversität, mikrobieller Zusammensetzung und Übertragung, um kontextspezifische Krankheitsrisiken besser quantifizieren zu können – und gehen damit über einfache, universelle Regeln hinaus, die Biodiversität und Gesundheit miteinander verbinden. Diese Erkenntnisse tragen dazu bei, wirksame und nachhaltige Strategien für den Umgang mit neu auftretenden Krankheiten in einer sich schnell verändernden Welt zu entwickeln.

Dr. Jan Frederik Gogarten

Tiere und Mikroorganismen existieren nicht in Isolation. Vielmehr existieren sie in komplexen Gemeinschaften, die viele Aspekte ihrer Biologie und Evolution beeinflussen. Wenn man versteht, wie diese Wechselwirkungen diese Gemeinschaften formen, kann man die Ökologie und Entstehung von Krankheiten besser verstehen.

Jan Gogarten ist ein Ökologe für Wildtierkrankheiten, der vor kurzem die Forschungsgruppe Evolutionäre Gemeinschaftsökologie am Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald gegründet hat. Er wurde 2023 in die Global Young Academy gewählt und setzt sich für eine größere Vielfalt von Perspektiven in der Wissenschaft ein. In den letzten zehn Jahren hat er in zwei Biodiversitäts-Hotspots in Uganda und der Elfenbeinküste gearbeitet und Publikationen zu einem breiten Spektrum von Themen aus den Bereichen Ökologie und Evolutionsbiologie sowie Mikrobiologie und Virologie veröffentlicht, was sein Engagement für die Transdisziplinarität unterstreicht, die für die Entwicklung des One-Health-Konzeptes erforderlich ist. Das Auftreten von Krankheitserregern in Ökosystemen kann drastische Folgen für die Menschheit haben. Gleichzeitig spielen Krankheiten eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Wildtierpopulationen und ihrer langfristigen Erhaltung. Jan Gogartens Forschung zielt darauf ab, eine Grundlage für eine Naturschutzpolitik zu schaffen, die auf ein nachhaltiges Leben mit der biologischen Vielfalt abzielt. Einerseits, indem er die Prozesse versteht, welche die tierische und mikrobielle Vielfalt in Ökosystemen beeinflussen und erhalten. Andererseits, indem er Strategien entwickelt, um das Auftreten von Krankheiten in menschlichen und wildlebenden Populationen zu verstehen und einzudämmen. Zu diesem Zweck hat er ein Umwelt-DNA-Toolkit zur nicht-invasiven Untersuchung und Gewinnung von genomischen Daten von Wirten und Krankheitserregern auf Landschaftsebene entwickelt.

Jan Gogarten interessiert sich allgemein für Gesundheitsthemen und insbesondere für die Faktoren, die die Zusammensetzung von Wirtsgemeinschaften in Landschaften beeinflussen, aber auch für die Gemeinschaften von Mikroorganismen innerhalb dieser Wirte. Er kombiniert diese Arten von Daten, um Einblicke in die Krankheitsentstehung und den Übertragungsprozess zwischen Wirten und Arten zu gewinnen, wobei er dies insbesondere mit einem phylogenetischen Gerüst verbindet. Er arbeitet häufig mit wildlebenden nicht-menschlichen Primaten und nutzt ein vielfältiges molekulares Instrumentarium, darunter Metabarcoding, Umwelt-DNA und Hybridisierungserfassung.

Jan studierte Biologie und Anthropologie an der McGill Universität in Kanada und machte anschließend einen Master in biologischer Anthropologie an der Stony Brook Universität. Er schloss 2017 seinen Doktortitel in Biologie an der McGill University bei Dr. Jonathan Davies und Colin Chapman ab. Während seiner Doktorarbeit war er am RKI und dem MPI für evolutionäre Anthropologie angegliedert und arbeitete eng mit dem Tai Chimpanzee Project und Dr. Roman Wittig, Fabian Leendertz und Sébastien Calvignac-Spencer zusammen. Anschließend nahm er eine Postdoc-Stelle an der Columbia University an und arbeitete dort mit Dr. Thomas Briese und Ian Lipkin, gefolgt von einem Postdoc-Aufenthalt am RKI im Rahmen der DFG-Forschungsgruppe „Sozialität und Gesundheit bei Primaten“, die sich gemeinsam mit Sébastien Calvignac-Spencer mit dem Zusammenspiel von Sozialität und mikrobieller Diversität beschäftigt.

Ausgewählte Publikationen

1. Gogarten JF*, Düx A*, Gräßle T*, Lumbu C*, Markert S*, Patrono LV*, Pléh KA*, Singa FN*, Tanga T*, Tombolomako T*, Couacy-Hymann E, Kouadio L, Mundeke SA, Nzassi PM, Calvignac-Spencer S*, Leendertz FH* (2024). An ounce of prevention is better: Monitoring wildlife health as a tool for pandemic prevention. EMBO Reports. 1-13. DOI: 10.1038/s44319-024-00156-z

2. Jahan M, Lagostina L, Gräßle T, Couacy-Hymann E, Kouadio L, Kouakou VK, Krou HA, Mossoun A, Patrono LV, Pléh K, Steiner JA, Yves N, Leendertz FH, Calvignac-Spencer S, Gogarten JF. (2023) Fly iDNA suggests strict reliance of the causative agent of sylvatic anthrax on rainforest ecosystems. Environmental DNA. DOI: 10.1002/edn3.401

3. Riutord-Fe C*, Schlotterbeck J*, Lagostina L, Kouadio L, Herridge HR, Jochum MJS, Noma NY, López-Morales A, Hoffmann D, Calvelage S, Kühl H, Mielke A, Crockford C, Samuni L, Wittig RM, Beer M, Gonedelé-Bi S, Gogarten JF, Calvignac-Spencer S*, Düx A*, Patrono LV*, Leendertz FH*. Transmission of MPXV from fire-footed rope squirrels to sooty mangabeys. Nature. DOI: 10.21203/rs.3.rs-6322223/v1

4. Lynggaard C, Calvignac-Spencer S, Chapman CA, Kalbitzer U, Leendertz FH, Omeja PA, Opito EA, Sarkar D, Bohmann K, Gogarten JF. (2023) Extensive tropical vertebrate diversity discovered through swabbing of environmental DNA from leaves. Current Biology. 33, R829–R854. DOI: 10.1016/j.cub.2023.06.031

5. Gogarten JF, Rühlemann M, Archie E, Tung J, Akoua-Koffi C, Bang C, Deschner T, Muyembe-Tamfun J-J, Robbins MM, Schubert G, Surbeck M, Wittig RM, Zuberbühler K, Baines JF, Franke A, Leendertz FH, Calvignac-Spencer S. (2021) Primate phageomes are structured by superhost phylogeny and environment. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 118: e2013535118. DOI: 10.1073/pnas.2013535118