Author count: 40

Shekhar A., Di Lucrezia R., Jerye K., Korotkov V.S., Harmrolfs K., Rox K., Weich H.A., Ghai I., Delhommel F., Becher I., Degenhart C., Fansa E., Unger A., Habenberger P., Klebl B., Lukat P., Schmelz S., Henke S., Borgert S., Lang J.C., Sasse F., Diestel R., Richter C., Schneider-Daum N., Hinkelmann B., Niemz J., Lehr C.M., Jänsch L., Huehn J., Alm R., Savitski M., Welte T., Hesterkamp T., Sattler M., Winterhalter M., Blankenfeldt W., Medina E., Bilitewski U., ... , Dinkel K., Brönstrup M.

(2025)

Highly potent quinoxalinediones inhibit a[alpha]-hemolysin and ameliorate Staphylococcus aureus lung infections

Cell Host and Microbe,

33

(4)

Author count: 6

Palatella M., Kruse F., Glage S., Bleich A., Greweling-Pils M., Huehn J.

(2025)

Acsbg1 regulates differentiation and inflammatory properties of CD4+ T cells

European Journal of Microbiology and Immunology,

15

(1)

Author count: 6

Dratva L., Driessen A., Filippov I., Guillaume S., Hoenicke L., Lone J.C.

(2024)

Crafting an MSCA PhD Masterpiece: Guiding Students on the Verge of Discovery

European Journal of Immunology

Author count: 20

Roesner L.M., Gupta M.K., Kopfnagel V., van Unen N., Kemmling Y., Heise J., Castell S., Jiang X., Riemann L., Traidl S., Lange B., Sühs K., Illig T., Strowig T., Li Y., Förster R., Huehn J., Schulz T.F., ... , Werfel T., RESIST SI Cohort Investigators

(2024)

Correction to: The RESIST Senior Individuals Cohort: Design, participant characteristics and aims (GeroScience, (2024), 10.1007/s11357-024-01299-6)

GeroScience

Author count: 21

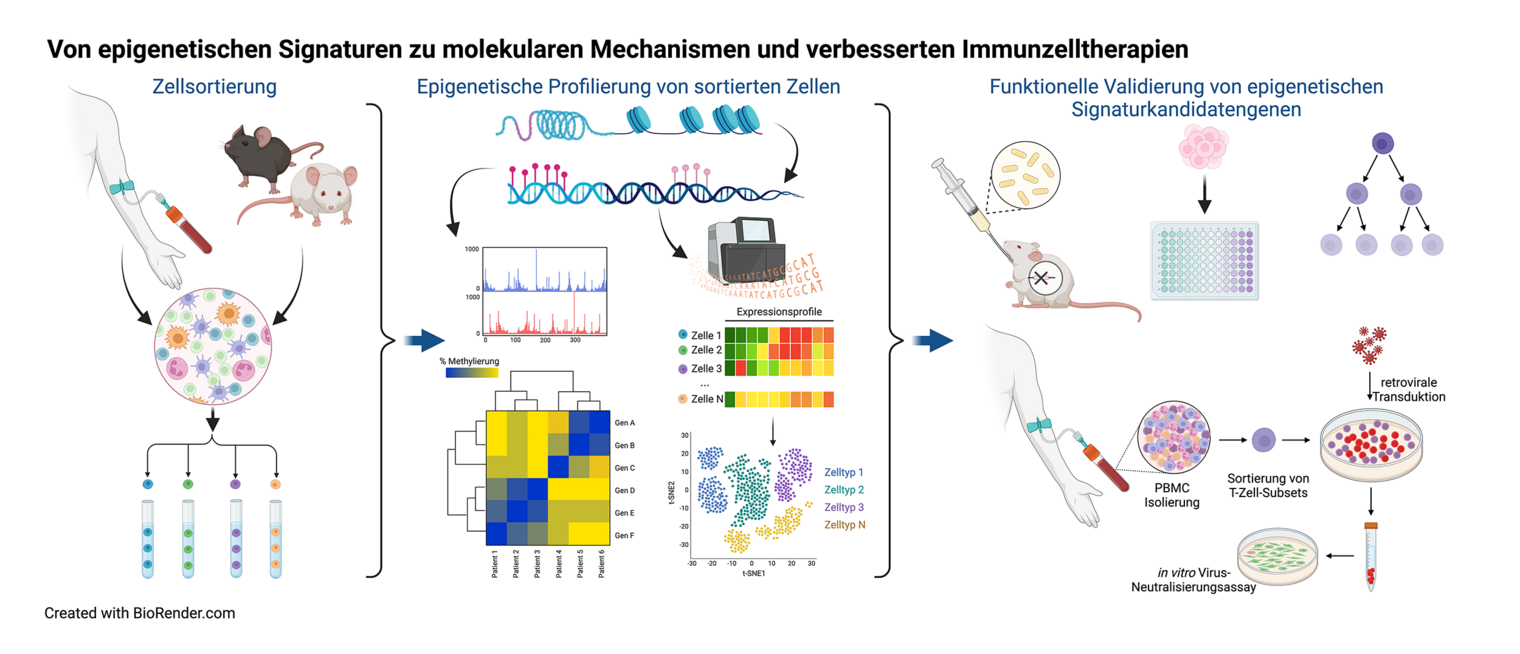

Yu Z., Sasidharan-Nair V., Buchta T., Bonifacius A., Khan F., Pietzsch B., Ahmadi H., Beckstette M., Niemz J., Hilgendorf P., Mausberg P., Keller A., Falk C., Busch D.H., Schober K., Cicin-Sain L., Müller F., Brinkmann M.M., Eiz-Vesper B., ... , Floess S., Huehn J.

(2024)

DNA methylation profiling identifies TBKBP1 as potent amplifier of cytotoxic activity in CMV-specific human CD8+ T cells

PLoS.Pathog.,

20

(9)

Author count: 20

Roesner L.M., Gupta M.K., Kopfnagel V., van Unen N., Kemmling Y., Heise J.K., Castell S., Jiang X., Riemann L., Traidl S., Lange B., Sühs K.W., Illig T., Strowig T., Li Y., Förster R., Huehn J., Schulz T.F., ... , Werfel T., RESIST SI Cohort Investigators

(2024)

The RESIST Senior Individuals Cohort: Design, participant characteristics and aims

GeroScience

Author count: 17

Botey-Bataller J., Vrijmoeth H.D., Ursinus J., Kullberg B.J., van den Wijngaard C.C., ter Hofstede H., Alaswad A., Gupta M.K., Roesner L.M., Huehn J., Werfel T., Schulz T.F., Xu C.J., Netea M.G., Hovius J.W., ... , Joosten L.A.B., Li Y.

(2024)

A comprehensive genetic map of cytokine responses in Lyme borreliosis

Nature Communications,

15

(1)

Author count: 4

Tripathi Y., Agarwal P., Bisht M., Pal M.K.

(2024)

Multidisciplinary Approaches for Biomass Energy Production

,

1st Edition

Author count: 19

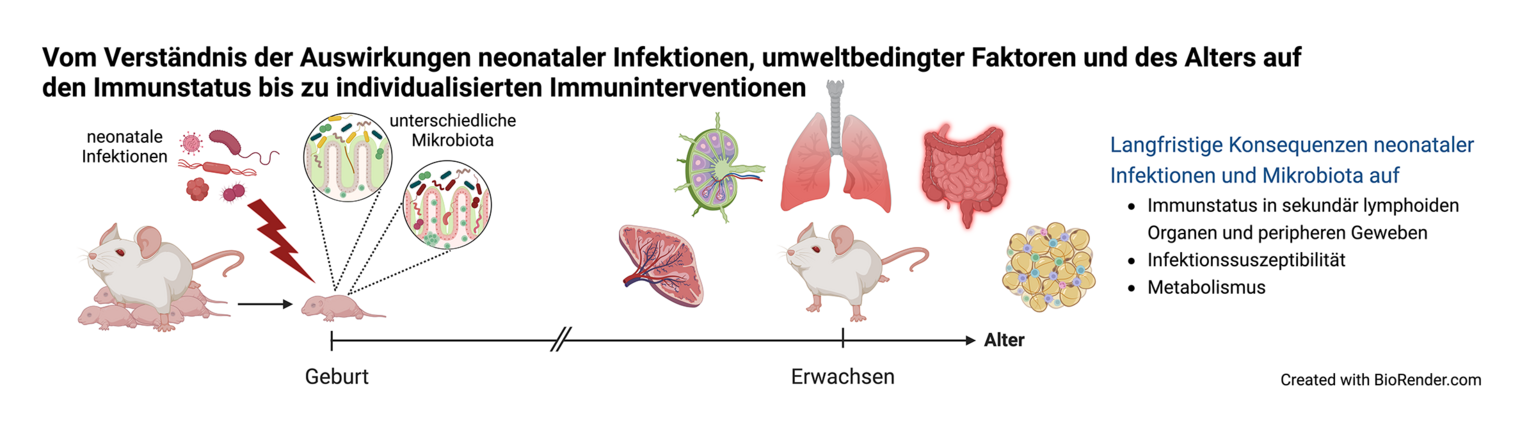

Zou M., Pezoldt J., Mohr J., Philipsen L., Leufgen A., Cerovic V., Wiechers C., Pils M., Ortiz D., Hao L., Yang J., Beckstette M., Dupont A., Hornef M., Dersch P., Strowig T., Müller A.J., ... , Raila J., Huehn J.

(2024)

Early-life vitamin A treatment rescues neonatal infection-induced durably impaired tolerogenic properties of celiac lymph nodes

Cell Reports,

43

(5)

Author count: 2

Nair V.S., Huehn J.

(2024)

Impact of vitamin C on the development, differentiation and functional properties of T cells

Eur.J.Microbiol.Immunol.

Author count: 6

Gupta A., Song M.H., Youn D.H., Ku D., Sasidharan Nair V., Oh K.

(2024)

Prolyl hydroxylase inhibition protects against murine MC903-induced skin inflammation by downregulating TSLP

Front.Immunol.,

15

Author count: 35

Delacher M., Schmidleithner L., Simon M., Stüve P., Sanderink L., Hotz-Wagenblatt A., Wuttke M., Schambeck K., Ruhland B., Hofmann V., Bittner S., Ritter U., Pant A., Helbich S.S., Voss M., Lemmermann N.A., Bessiri-Schake L., Bohn T., Eigenberger A., Menevse A.N., Gebhard C., Strieder N., Abken H., Rehli M., Huehn J., Beckhove P., Hehlgans T., Junger H., Geissler E.K., Prantl L., Werner J.M., Schmidl C., Brors B., ... , Imbusch C.D., Feuerer M.

(2024)

The effector program of human CD8 T cells supports tissue remodeling

The Journal of experimental medicine,

221

(2)

Author count: 18

Yang T., Barros-Martins J., Wang Z., Wencker M., Zhang J., Smout J., Gambhir P., Janssen A., Schimrock A., Georgiev H., Leon-Lara X., Weiss S., Huehn J., Prinz I., Krueger A., Foerster R., ... , Walzer T., Ravens S.

(2023)

ROR g

Cell Rep.,

42

(10)

Author count: 17

Baßler K., Schmidleithner L., Shakiba M.H., Elmzzahi T., Köhne M., Floess S., Scholz R., Ohkura N., Sadlon T., Klee K., Neubauer A., Sakaguchi S., Barry S.C., Huehn J., Bonaguro L., ... , Ulas T., Beyer M.

(2023)

Identification of the novel FOXP3-dependent Treg cell transcription factor MEOX1 by high-dimensional analysis of human CD4+ T cells

Front.Immunol.,

14

Author count: 12

Herppich S., Hoenicke L., Kern F., Kruse F., Smout J., Greweling-Pils M.C., Geffers R., Burton O.T., Liston A., Keller A., ... , Floess S., Huehn J.

(2023)

Zfp362 potentiates murine colonic inflammation by constraining Treg cell function rather than promoting Th17 cell differentiation

Eur.J.Immunol.

Author count: 2

Darvin P., Sasidharan Nair V.

(2023)

Editorial: Understanding mitochondrial dynamics and metabolic plasticity in cancer stem cells: Recent advances in cancer treatment and potential therapeutic approaches

Frontiers in Oncology,

13

Author count: 7

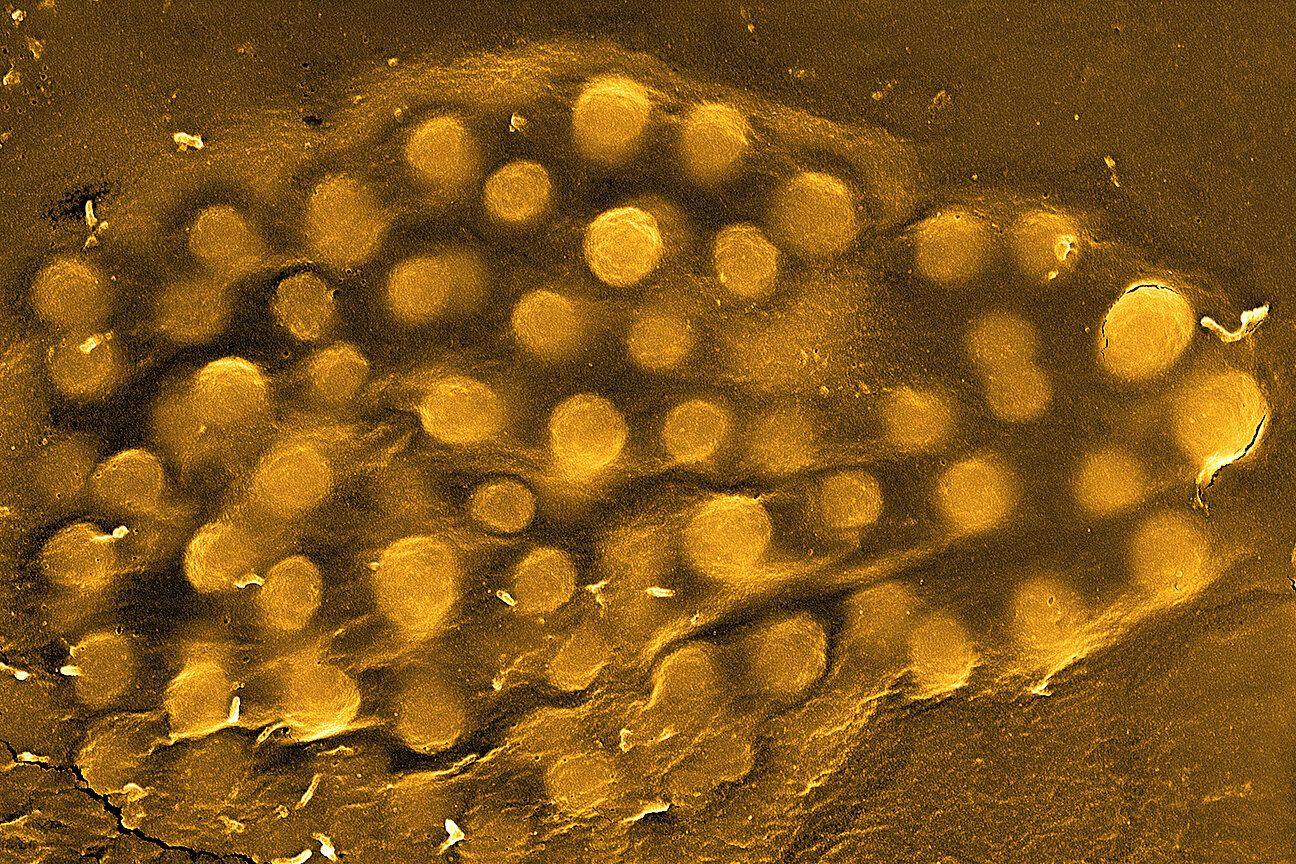

Seffer M.T., Weinert M., Molinari G., Rohde M., Gröbe L., ... , Kielstein J.T., Engelmann S.

(2023)

Staphylococcus aureus binding to Seraph- â

PLoS ONE,

18

(3)

Author count: 13

Bühler M., Li D., Li L., Runft S., Waltl I., Pavlou A., Kalinke U., Ciurkiewicz M., Huehn J., Floess S., Beineke A., ... , Baumgärtner W., Gerhauser I.

(2023)

IFNAR signaling of neuroectodermal cells is essential for the survival of C57BL/6 mice infected with Theiler's murine encephalomyelitis virus

J.Neuroinflamm.,

20

(1)

Author count: 23

Inchakalody V.P., Hydrose S.P., Krishnankutty R., Merhi M., Therachiyil L., Sasidharan Nair V, Elashi A.A., Khan A.Q., Taleb S., Raza A., Yoosuf Z.S.K.M., Fernandes Q., Al-Zaidan L., Mestiri S., Taib N., Bedhiafi T., Moustafa D., Assami L., Maalej K.M., Elkord E., Uddin S., ... , Al Homsi U., Dermime S.

(2023)

The molecular mechanisms of apoptosis accompanied with the epigenetic regulation of the NY-ESO-1 antigen in non-small lung cancer cells treated with decitabine (5-aza-CdR)

Eur.J.Pharmacol.,

945

Author count: 7

Alpers K., Vatareck E., Gröbe L., Müsken M., Scharfe M., ... , Häußler S., Tomasch J.

(2023)

Transcriptome Dynamics of Pseudomonas aeruginosa during Transition from Overlapping To Non-Overlapping Cell Cycles

mSystems.

Author count: 25

Zhang B., Zhang Z., Koeken V.A.C.M., Kumar S., Aillaud M., Tsay H.C., Liu Z., Kraft A.R.M., Soon C.F., Odak I., Bosnjak B., Vlot A., Swertz M.A., Ohler U., Geffers R., Illig T., Hühn J., Saliba A.E., Sander L.E., Förster R., Xu C.J., Cornberg M., Schulte L.N., ... , Li Y., Deutsche C.O.V.I.

(2023)

Altered and allele-specific open chromatin landscape reveals epigenetic and genetic regulators of innate immunity in COVID-19

Cell Genom.

Author count: 6

Braband K.L., Kaufmann T., Floess S., Zou M., Hühn J., Delacher M.

(2022)

Stepwise acquisition of unique epigenetic signatures during differentiation of tissue Treg cells

Front.Immunol.,

13

Author count: 19

Riese P., Trittel S., Akmatov M.K., May M., Prokein J., Illig T., Schindler C., Sawitzki B., Elfaki Y., Floess S., Huehn J., Blazejewski A.J., Strowig T., Hernandez-Vargas E.A., Geffers R., Zhang B., Li Y., ... , Pessler F., Guzmán C.A.

(2022)

Distinct immunological and molecular signatures underpinning influenza vaccine responsiveness in the elderly

Nat.Commun.,

13

(1)

Author count: 19

Pezoldt J., Wiechers C., Zou M., Litovchenko M., Biocanin M., Beckstette M., Sitnik K., Palatella M., van Mierlo G., Chen W., Gardeux V., Floess S., Ebel M., Russeil J., Arampatzi P., Vafardanejad E., Saliba A.E., ... , Deplancke B., Hühn J.

(2022)

Postnatal expansion of mesenteric lymph node stromal cells towards reticular and CD34+ stromal cell subsets

Nat.Commun.,

13

(1)

Author count: 19

Shaikh H., Pezoldt J., Mokhtari Z., Gamboa Vargas J., Le D.D., Pena Mosca J., Arellano-Viera E., Kern M.A., Graf C., Beyersdorf N., Lutz M.B., Riedel A., Büttner-Herold M., Zernecke A., Einsele H., Saliba A.E., Ludewig B., ... , Hühn J., Beilhack A.

(2022)

Fibroblastic reticular cells mitigate acute graft-versus-host disease via MHCII-dependent maintenance of regulatory T cells

JCI.Insight.

Author count: 7

Yang J., Zou M., Chu X., Floess S., Li Y., ... , Delacher M., Hühn J.

(2022)

Inflammatory perturbations in early life long-lastingly shape the transcriptome and TCR repertoire of the first wave of regulatory T cells

Front.Immunol.,

13

Author count: 9

Pausder A., Mras P., Hoenicke L., Waldburg N., Lesker T.R., Schreiber J., Strowig T., ... , Boehme J.D., Bruder D.

(2022)

Altered nasal microbiota in asthmatic patients is not related to changes in secretory immunity in the nasopharynx

Clin.Exp.Allergy

Author count: 12

Beckstette M., Lu C.W., Herppich S., Diem E.C., Ntalli A., Ochel A., Kruse F., Pietzsch B., Neumann K., Hühn J., ... , Floess S., Lochner M.

(2022)

Profiling of epigenetic marker regions in murine ILCs under homeostatic and inflammatory conditions

J Exp Med,

219

(10)

Author count: 15

Li S., Lu C.W., Diem E.C., Li W., Guderian M., Lindenberg M., Kruse F., Buettner M., Floess S., Winny M.R., Geffers R., Richnow H.H., Abraham W.R., ... , Grassl G.A., Lochner M.

(2022)

Acetyl-CoA-Carboxylase 1-mediated de novo fatty acid synthesis sustains Lgr5+ intestinal stem cell function

Nat.Commun.,

13

(1)

Author count: 19

Ataide M.A., Knöpper K., Cruz de Casas P., Ugur M., Eickhoff S., Zou M., Shaikh H., Trivedi A., Grafen A., Yang T., Prinz I., Ohlsen K., Gomez de Agüero M., Beilhack A., Hühn J., Gaya M., Saliba A.E., ... , Gasteiger G., Kastenmüller W.

(2022)

Lymphatic migration of unconventional Tcells promotes site-specific immunity in distinct lymph nodes

Immunity.

Author count: 4

Palatella M., Guillaume S.M., Linterman M.A., Hühn J.

(2022)

The dark side of Tregs during aging

Front Immunol.,

13

Author count: 4

Song M.H., Gupta A., Sasidharan Nair V., Oh K.

(2022)

CD4+ T cells play an essential role in chronic MC903-induced skin inflammation

Biochem.Biophys.Res.Commun.,

612

Author count: 6

Wiechers C., Pezoldt J., Beckstette M., Berner J., Schraml B.U., Huehn J.

(2022)

Lymph node stromal cells support the maturation of pre-DCs into cDC-like cells via colony-stimulating factor 1

Immunology

Author count: 4

Nair V.S., Heredia M., Samsom J., Hühn J.

(2022)

Impact of gut microenvironment on epigenetic signatures of intestinal T helper cell subsets

Immunol.Lett.,

246

(June 2022)

Author count: 4

Saleh R., Nair V.S., Toor S.M., Elkord E.

(2021)

Intrinsic and acquired cancer immunotherapy resistance

(14)

Author count: 7

Laubert M., Bonifacius A., Dragon A.C., Mangare C., Blasczyk R., ... , Hühn J., Eiz-Vesper B.

(2022)

Enhancement of Antiviral T-Cell Responses by Vitamin C Suggests New Strategies to Improve Manufacturing of Virus-Specific T Cells for Adoptive Immunotherapy

Biology,

11

(4)

Author count: 193

Cossarizza A., Chang H.D., Radbruch A., Abrignani S., Addo R., Akdis M., Andrä I., Andreata F., Annunziato F., Arranz E., Bacher P., Bari S., Barnaba V., Barros-Martins J., Baumjohann D., Beccaria C.G., Bernardo D., Boardman D.A., Borger J., Böttcher C., Brockmann L., Burns M., Busch D.H., Cameron G., Cammarata I., Cassotta A., Chang Y., Chirdo F.G., Christakou E., Cicin-Sain L., Cook L., Corbett A.J., Cornelis R., Cosmi L., Davey M.S., De Biasi S., De Simone G., Del Zotto G., Delacher M., Di Rosa F., Santo J.D., Diefenbach A., Dong J., Dörner T., Dress R.J., Dutertre C.A., Eckle S.B.G., Eede P., Evrard M., Falk C.S., Feuerer M., Fillatreau S., Fiz-Lopez A., Follo M., Foulds G.A., Fröbel J., Gagliani N., Galletti G., Gangaev A., Garbi N., Garrote J.A., Geginat J., Gherardin N.A., Gibellini L., Ginhoux F., Godfrey D.I., Gruarin P., Haftmann C., Hansmann L., Harpur C.M., Hayday A.C., Heine G., Hernandez D.C., Herrmann M., Hoelsken O., Huang Q., Huber S., Huber J.E., Hühn J., Hundemer M., Hwang W.Y.K., Iannacone M., Ivison S.M., Jäck H.M., Jani P.K., Keller B., Kessler N., Ketelaars S., Knop L., Knopf J., Koay H.F., Kobow K., Kriegsmann K., Kristyanto H., Krueger A., Kuehne J.F., Kunze-Schumacher H., Kvistborg P., Kwok I., Latorre D., Lenz D., Levings M.K., Lino A.C., Liotta F., Long H.M., Lugli E., MacDonald K.N., Maggi L., Maini M.K., Mair F., Manta C., Manz R.A., Mashreghi M.F., Mazzoni A., McCluskey J., Mei H.E., Melchers F., Melzer S., Mielenz D., Monin L., Moretta L., Multhoff G., Munoz L.E., Munoz-Ruiz M., Muscate F., Natalini A., Neumann K., Ng L.G., Niedobitek A., Niemz J., Almeida L.N., Notarbartolo S., Ostendorf L., Pallett L.J., Patel A.A., Percin G.I., Peruzzi G., Pinti M., Pockley A.G., Pracht K., Prinz I., Pujol-Autonell I., Pulvirenti N., Quatrini L., Quinn K.M., Radbruch H., Rhys H., Rodrigo M.B., Romagnani C., Saggau C., Sakaguchi S., Sallusto F., Sanderink L., Sandrock I., Schauer C., Scheffold A., Scherer H.U., Schiemann M., Schildberg F.A., Schober K., Schoen J., Schuh W., ler T., Schulz A.R., Schulz S., Schulze J., Simonetti S., Singh J., Sitnik K.M., Stark R., Starossom S., Stehle C., Szelinski F., Tan L., Tarnok A., Tornack J., Tree T.I.M., van Beek J.J.P., van de Veen W., van Gisbergen K., Vasco C., Verheyden N.A., von Borstel A., Ward-Hartstonge K.A., Warnatz K., Waskow C., Wiedemann A., Wilharm A., Wing J., Wirz O., Wittner J., ... , Yang J.H.M., Yang J.

(2021)

Guidelines for the use of flow cytometry and cell sorting in immunological studies (third edition)

Eur.J.Immunol.,

51

(12)

Author count: 20

Haftmann C., Zwicky P., Ingelfinger F., Mair F., Floess S., Riedel R., Durek P., Spalinger M.R., Friebel E., Leung B.P., Lutz M., Puertas N., Amorim A., Schürli S., Becher B., Kisielow J., Waisman A., Mashreghi M.F., ... , Hühn J., Becher B.

(2021)

Protection against autoimmunity is driven by thymic epithelial cell-mediated regulation of Treg development

Sci.Immunol.,

6

(65)

Author count: 14

Pezoldt J., Wiechers C., Erhard F., Rand U., Bulat T., Beckstette M., Brendolan A., Hühn J., Kalinke U., Mueller M., Strobl B., Deplancke B., ... , Cicin-Sain L., Sitnik K.M.

(2021)

Single-cell transcriptional profiling of splenic fibroblasts reveals subset-specific innate immune signatures in homeostasis and during viral infection

Commun.Biolog.,

4

(1)

Author count: 17

Zapatero-Belinchón F.J., Moeller R., Lasswitz L., Van Ham M., Becker M., Brogden G., Rosendal E., Bi W., Carriquí-Madronal B., Islam K., Lenman A., Gunesch A.P., Kirui J., Pietschmann T., Överby A.K., ... , Jänsch L., Gerold G.

(2021)

Fluvastatin mitigates SARS-CoV-2 infection in human lung cells

iScience,

24

(12)

Author count: 26

Formaglio P., Alabdullah M., Siokis A., Handschuh J., Sauerland I., Fu Y., Krone A., Gintschel P., Stettin J., Heyde S., Mohr J., Philipsen L., Schröder A., Robert P.A., Zhao G., Khailaie S., Dudeck A., Bertrand J., Späth G.F., Kahlfuß S., Bousso P., Schraven B., Hühn J., Binder S., ... , Meyer-Hermann M., Müller A.J.

(2021)

Nitric oxide controls proliferation of Leishmania major by inhibiting the recruitment of permissive host cells

Immunity

Author count: 38

Ruck T., Bock S., Pfeuffer S., Schroeter C.B., Cengiz D., Marciniak P., Lindner M., Herrmann A., Liebmann M., Kovac S., Gola L., Rolfes L., Pawlitzki M., Opel N., Hahn T., Dannlowski U., Pap T., Luessi F., Schreiber J.A., Wünsch B., Kuhlmann T., Seebohm G., Tackenberg B., Seja P., Döring F., Wischmeyer E., Chasan A.I., Roth J., Klotz L., Meyer Zu Hörste G., Wiendl H., Marschall T., Floess S., Hühn J., Budde T., Bopp T., ... , Bittner S., Meuth S.G.

(2021)

K2P18.1 translates T cell receptor signals into thymic regulatory T cell development

Cell Research

Author count: 3

Herppich S., Beckstette M., Hühn J.

(2021)

The thymic microenvironment gradually modulates the phenotype of thymus-homing peripheral conventional dendritic cells

Immunity, Inflammation and Disease

Author count: 8

Elfaki Y., Yang J., Boehme J., Schultz K., Bruder D., Falk C.S., ... , Hühn J., Floess S.

(2021)

Tbx21 and foxp3 are epigenetically stabilized in t-bet+ tregs that transiently accumulate in influenza a virus-infected lungs

Int.J.Mol.Sci.,

22

(14)

Author count: 15

Shaikh H., Vargas J.G., Mokhtari Z., Jarick K.J., Ulbrich M., Mosca J.P., Viera E.A., Graf C., Le D.D., Heinze K.G., Büttner-Herold M., Rosenwald A., Pezoldt J., ... , Hühn J., Beilhack A.

(2021)

Mesenteric Lymph Node Transplantation in Mice to Study Immune Responses of the Gastrointestinal Tract

Front.Immunol.,

12

Author count: 7

Ciurkiewicz M., Floess S., Beckstette M., Kummerfeld M., Baumgärtner W., ... , Hühn J., Beineke A.

(2021)

Transcriptome analysis following neurotropic virus infection reveals faulty innate immunity and delayed antigen presentation in mice susceptible to virus-induced demyelination

Brain Pathology

Author count: 2

Floess S., Hühn J.

(2021)

Generation of Sequencing Libraries for Building Immune Cell Methylomes

Methods Mol.Biol.,

2285

(21)

Author count: 29

Delacher M., Simon M., Sanderink L., Hotz-Wagenblatt A., Wuttke M., Schambeck K., Schmidleithner L., Bittner S., Pant A., Ritter U., Hehlgans T., Riegel D., Schneider V., Groeber-Becker F.K., Eigenberger A., Gebhard C., Strieder N., Fischer A., Rehli M., Hoffmann P., Edinger M., Strowig T., Hühn J., Schmidl C., Werner J.M., Prantl L., Brors B., ... , Imbusch C.D., Feuerer M.

(2021)

Single-cell chromatin accessibility landscape identifies tissue repair program in human regulatory T cells

Immunity,

54

(4)

Author count: 3

Zou M., Wiechers C., Hühn J.

(2021)

Lymph node stromal cell subsets-Emerging specialists for tailored tissue-specific immune responses

Int.J.Med.Microbiol.,

311

(3)

Author count: 9

Elfaki Y., Robert P.A., Binz C., Falk C.S., Bruder D., Prinz I., Floess S., ... , Meyer-Hermann M., Hühn J.

(2021)

Influenza A virus-induced thymus atrophy differentially affects dynamics of conventional and regulatory T cell development in mice

Eur.J.Immunol.

Author count: 13

Permanyer M., Bosnjak B., Glage S., Friedrichsen M., Floess S., Hühn J., Patzer G.E., Odak I., Eckert N., Zargari R., Ospina-Quintero L., ... , Georgiev H., Förster R.

(2021)

Efficient IL-2R signaling differentially affects the stability, function, and composition of the regulatory T-cell pool

Cell Mol.Immunol,

18

(2)

Author count: 13

Bonifacius A., Goldmann O., Floess S., Holtfreter S., Robert P.A., Nordengrün M., Kruse F., Lochner M., Falk C.S., Schmitz I., Bröker B.M., ... , Medina E., Hühn J.

(2020)

Staphylococcus aureus Alpha-Toxin Limits Type 1 While Fostering Type 3 Immune Responses

Front Immunol.,

11

Author count: 4

Zou M., Yang J., Wiechers C., Hühn J.

(2020)

Acute neonatal Listeria monocytogenes infection causes long-term, organ-specific changes in immune cell subset composition

Eur.J.Microbiol.Immunol.(Bp)

Author count: 18

Matthias J., Heink S., Picard F.S., Zeiträg J., Kolz A., Chao Y.Y., Soll D., de Almeida G.P., Glasmacher E., Jacobsen I.D., Riedel T., Peters A., Floess S., Hühn J., Baumjohann D., Huber M., ... , Korn T., Zielinski C.E.

(2020)

Salt generates anti-inflammatory Th17 cells but amplifies their pathogenicity in pro-inflammatory cytokine microenvironments

J.Clin.Invest,

130

(9)

Author count: 7

Kouakanou L., Peters C., Sun Q., Floess S., Bhat J., ... , Hühn J., Kabelitz D.

(2020)

Vitamin C supports conversion of human g[gamma]d[delta] T cells into FOXP3-expressing regulatory cells by epigenetic regulation

Sci.Rep.,

10

(1)

Author count: 10

Nikolouli E., Elfaki Y., Herppich S., Schelmbauer C., Delacher M., Falk C., Mufazalov I.A., Waisman A., ... , Feuerer M., Hühn J.

(2021)

Recirculating IL-1R2+ Tregs fine-tune intrathymic Treg development under inflammatory conditions

Cell.Mol.Immunol,

18

(1)

Author count: 14

Maluski M., Ghosh A., Herbst J., Scholl V., Baumann R., Hühn J., Geffers R., Meyer J., Maul H., Eiz-Vesper B., Krueger A., Schambach A., ... , van den Brink M.R.M., Sauer M.G.

(2019)

Chimeric antigen receptor-induced BCL11B suppression propagates NK-like cell development

J.Clin.Invest.,

129

(12)

Author count: 24

Andersen L., Gülich A.F., Alteneder M., Preglej T., Orola M.J., Dhele N., Stolz V., Schebesta A., Hamminger P., Hladik A., Floess S., Krausgruber T., Faux T., Andrabi S.B.A., Hühn J., Knapp S., Sparwasser T., Bock C., Laiho A., Elo L.L., Rasool O., Lahesmaa R., ... , Sakaguchi S., Ellmeier W.

(2019)

The Transcription Factor MAZR/PATZ1 Regulates the Development of FOXP3+ Regulatory T Cells

Cell Rep.,

29

(13)

Author count: 10

Herppich S., Toker A., Pietzsch B., Kitagawa Y., Ohkura N., Miyao T., Floess S., Hori S., ... , Sakaguchi S., Hühn J.

(2019)

Dynamic Imprinting of the Treg Cell-Specific Epigenetic Signature in Developing Thymic Regulatory T Cells

Front.Immunol.,

10

Author count: 251

Cossarizza A., Chang H.D., Radbruch A., Acs A., Adam D., dam-Klages S., Agace W.W., Aghaeepour N., Akdis M., Allez M., Almeida L.N., Alvisi G., Anderson G., Annunziato F., Anselmo A., Bacher P., Baldari C.T., Bari S., Barnaba V., Barros-Martins J., Battistini L., Bauer W., Baumgart S., Baumgarth N., Baumjohann D., Baying B., Bebawy M., Becher B., Beisker W., Benes V., Beyaert R., Blanco A., Boardman D.A., Bogdan C., Borger J.G., Borsellino G., Boulais P.E., Bradford J.A., Brenner D., Brinkman R.R., Brooks A.E.S., Busch D.H., Büscher M., Bushnell T.P., Calzetti F., Cameron G., Cammarata I., Cao X., Cardell S.L., Casola S., Cassatella M.A., Cavani A., Celada A., Chatenoud L., Chattopadhyay P.K., Chow S., Christakou E., Cicin-Sain L., Clerici M., Colombo F.S., Cook L., Cooke A., Cooper A.M., Corbett A.J., Cosma A., Cosmi L., Coulie P.G., Cumano A., Cvetkovic L., Dang V.D., ng-Heine C., Davey M.S., Davies D., De Biasi S., Del Zotto G., Dela Cruz G.V., Delacher M., Della Bella S., Dellabona P., Deniz G., Dessing M., Di Santo J.P., Diefenbach A., Dieli F., Dolf A., Dörner T., Dress R.J., Dudziak D., Dustin M., Dutertre C.A., Ebner F., Eckle S.B.G., Edinger M., Eede P., Ehrhardt G.R.A., Eich M., Engel P., Engelhardt B., Erdei A., Esser C., Everts B., Evrard M., Falk C.S., Fehniger T.A., Felipo-Benavent M., Ferry H., Feuerer M., Filby A., Filkor K., Fillatreau S., Follo M., Förster I., Foster J., Foulds G.A., Frehse B., Frenette P.S., Frischbutter S., Fritzsche W., Galbraith D.W., Gangaev A., Garbi N., Gaudilliere B., Gazzinelli R.T., Geginat J., Gerner W., Gherardin N.A., Ghoreschi K., Gibellini L., Ginhoux F., Goda K., Godfrey D.I., Goettlinger C., Goodyear C.S., Gori A., Grogan J.L., Grummitt D., Grützkau A., Haftmann C., Hahn J., Hammad H., Hämmerling G., Hansmann L., Hansson G., Harpur C.M., Hartmann S., Hauser A., Hauser A.E., Haviland D.L., Hedley D., Hernandez D.C., Herrera G., Herrmann M., Hess C., Höfer T., Hoffmann P., Hogquist K., Holland T., Höllt T., Holmdahl R., Hombrink P., Houston J.P., Hoyer B.F., Huang B., Huang F.P., Huber J.E., Hühn J., Hundemer M., Hunter C.A., Hwang W.Y.K., Iannone A., Ingelfinger F., Ivison S.M., Jäck H.M., Jani P.K., Jbvega B., Kaiser T., Kalina T., Kamradt T., Kaufmann S.H.E., Keller B., Ketelaars S.L.C., Khalilnezhad A., Khan S., Kisielow J., Klenerman P., Knopf J., Koay H.F., Kobow K., Kolls J.K., Kong W.T., Kopf M., Korn T., Kriegsmann K., Kristyanto H., Kroneis T., Krueger A., Kühne J., Kukat C., Kunkel D., Kunze-Schumacher H., Kurosaki T., Kurts C., Kvistborg P., Kwok I., Landry J., Lantz O., Lanuti P., LaRosa F., Lehuen A., LeibundGut-Landmann S., Leipold M.D., Leung L.Y.T., Levings M.K., Lino A.C., Liotta F., Litwin V., Liu Y., Ljunggren H.G., Lohoff M., Lombardi G., Lopez L., Lopez-Botet M., Lovett-Racke A.E., Lubberts E., Luche H., Ludewig B., Lugli E., Lunemann S., Maecker H.T., Maggi L., Maguire O., Mair F., Mair K.H., Mantovani A., Manz R.A., Marshall A.J., Martinez-Romero A., Martrus G., Marventano I., Maslinski W., Matarese G., Mattioli A.V., Maueröder C., Mazzoni A., McCluskey J., McGrath M., McGuire H.M., McInnes I.B., Mei H.E., ... , Melchers F., Melzer S.

(2019)

Guidelines for the use of flow cytometry and cell sorting in immunological studies (second edition)

Eur.J.Immunol.,

49

(10)

Author count: 5

Schuster M., Plaza-Sirvent C., Visekruna A., Hühn J., Schmitz I.

(2019)

Generation of Foxp3+CD25- regulatory T-cell precursors requires c-rel and IkBNS

Front.Immunol.,

10

(JULY)

Author count: 4

Pezoldt J., Yang J., Zou M., Hühn J.

(2018)

Microbiome and gut immunity: T cells

(9)

Author count: 6

Pandiyan P., Bhaskaran N., Zou M., Schneider E., Jayaraman S., Hühn J.

(2019)

Microbiome Dependent Regulation of T regs and Th17 Cells in Mucosa

Front Immunol,

10

Author count: 22

Lyszkiewicz M., Winter S.J., Witzlau K., Fohse L., Brownlie R., Puchalka J., Verheyden N.A., Kunze-Schumacher H., Imelmann E., Blume J., Raha S., Sekiya T., Yoshimura A., Frueh J.T., Ullrich E., Hühn J., Weiss S., Gutierrez M.G., Prinz I., Zamoyska R., ... , Zietara N., Krueger A.

(2019)

miR-181a/b-1 controls thymic selection of Treg cells and tunes their suppressive capacity

PLoS.Biol.,

17

(3)

Author count: 22

Garg G., Muschaweckh A., Moreno H., Vasanthakumar A., Floess S., Lepennetier G., Oellinger R., Zhan Y., Regen T., Hiltensperger M., Peter C., Aly L., Knier B., Palam L.R., Kapur R., Kaplan M.H., Waisman A., Rad R., Schotta G., Hühn J., ... , Kallies A., Korn T.

(2019)

Blimp1 Prevents Methylation of Foxp3 and Loss of Regulatory T Cell Identity at Sites of Inflammation

Cell Rep.,

26

(7)

Author count: 11

Elfiky A., Bonifacius A., Pezoldt J., Pasztoi M., Chaoprasid P., Sadana P., El-Sherbeeny N., Hagras M., Scrima A., ... , Dersch P., Hühn J.

(2018)

Yersinia Pseudotuberculosis Modulates Regulatory T Cell Stability via Injection of Yersinia Outer Proteins in a Type III Secretion System-Dependent Manner

Eur.J.Microbiol.Immunol.(Bp),

8

(4)

Author count: 2

Ludwig R., Hühn J.

(2018)

Already ENLIGHT-TENed? Equipping young immunologists with a combination of research-related and transferrable competencies

Eur.J.Immunol.,

48

(12)

Author count: 5

Yang J., Zou M., Pezoldt J., Zhou X., Hühn J.

(2018)

Thymus-derived Foxp3(+) regulatory T cells upregulate RORg[gamma]t expression under inflammatory conditions

J.Mol.Med.(Berl),

96

(12)

Author count: 6

Prajeeth C.K., Dittrich-Breiholz O., Talbot S.R., Robert P.A., Hühn J., Stangel M.

(2018)

IFN-g[gamma] producing Th1 cells induce different transcriptional profiles in microglia and astrocytes

Front.Cell.Neurosci.,

12

Author count: 24

Pezoldt J., Pasztoi M., Zou M., Wiechers C., Beckstette M., Thierry G.R., Vafadarnejad E., Floess S., Arampatzi P., Buettner M., Schweer J., Fleissner D., Vital M., Pieper D.H., Basic M., Dersch P., Strowig T., Hornef M., Bleich A., Bode U., Pabst O., Bajenoff M., ... , Saliba A.E., Hühn J.

(2018)

Neonatally imprinted stromal cell subsets induce tolerogenic dendritic cells in mesenteric lymph nodes

Nat.Commun.,

9

(1)

Author count: 15

Kyburz A., Fallegger A., Zhang X., Altobelli A., Artola-Boran M., Borbet T., Urban S., Paul P., Münz C., Floess S., Hühn J., Cover T.L., Blaser M.J., ... , Taube C., Müller A.

(2018)

Transmaternal Helicobacter pylori exposure reduces allergic airway inflammation in offspring through regulatory T-cells

J.Allergy Clin.Immunol.,

143

(4)

Author count: 4

Schmidl C., Delacher M., Hühn J., Feuerer M.

(2018)

Epigenetic mechanisms regulating T-cell responses

J.Allergy Clin.Immunol.,

142

(3)

Author count: 3

Prajeeth C.K., Hühn J., Stangel M.

(2018)

Regulation of neuroinflammatory properties of glial cells by T cell effector molecules

Neural Regen.Res.,

13

(2)

Author count: 13

Uhde A.K., Ciurkiewicz M., Herder V., Khan M.A., Hensel N., Claus P., Beckstette M., Teich R., Floess S., Baumgartner W., Jung K., ... , Hühn J., Beineke A.

(2018)

Intact interleukin-10 receptor signaling protects from hippocampal damage elicited by experimental neurotropic virus infection of SJL mice

Sci.Rep.,

8

(1)

Author count: 32

Lipps C., Klein F., Wahlicht T., Seiffert V., Butueva M., Zauers J., Truschel T., Luckner M., Köster M., MacLeod R., Pezoldt J., Hühn J., Yuan Q., Muller P.P., Kempf H., Zweigerdt R., Dittrich-Breiholz O., Pufe T., Beckmann R., Drescher W., Riancho J., Sanudo C., Korff T., Opalka B., Rebmann V., Gothert J.R., Alves P.M., Ott M., Schucht R., Hauser H., ... , Wirth D., May T.

(2018)

Expansion of functional personalized cells with specific transgene combinations

Nat.Commun.,

9

(1)

Author count: 5

Schmoeckel K., Mrochen D.M., Hühn J., Pötschke C., Bröker B.M.

(2018)

Polymicrobial sepsis and non-specific immunization induce adaptive immunosuppression to a similar degree

PLoS ONE,

13

(2)

Author count: 23

Essig K., Hu D., Guimaraes J.C., Alterauge D., Edelmann S., Raj T., Kranich J., Behrens G., Heiseke A., Floess S., Klein J., Maiser A., Marschall S., Hrabe de Angelis M., Leonhardt H., Calkhoven C.F., Noessner E., Brocker T., Hühn J., Krug A.B., Zavolan M., ... , Baumjohann D., Heissmeyer V.

(2017)

Roquin Suppresses the PI3K-mTOR Signaling Pathway to Inhibit T Helper Cell Differentiation and Conversion of Treg to Tfr Cells

Immunity,

47

(6)

Author count: 11

Prajeeth C.K., Kronisch J., Khorooshi R., Knier B., Toft-Hansen H., Gudi V., Floess S., Hühn J., Owens T., ... , Korn T., Stangel M.

(2017)

Effectors of Th1 and Th17 cells act on astrocytes and augment their neuroinflammatory properties

J.Neuroinflammation.,

14

(1)

Author count: 25

Ranjan S., Goihl A., Kohli S., Gadi I., Pierau M., Shahzad K., Gupta D., Bock F., Wang H., Shaikh H., Kahne T., Reinhold D., Bank U., Zenclussen A.C., Niemz J., Schnoder T.M., Brunner-Weinzierl M., Fischer T., Kalinski T., Schraven B., Luft T., Hühn J., Naumann M., ... , Heidel F.H., Isermann B.

(2017)

Activated protein C protects from GvHD via PAR2/PAR3 signalling in regulatory T-cells

Nat.Commun.,

8

(1)

Author count: 17

Van Ham M., Teich R., Philipsen L., Niemz J., Amsberg N., Wissing J., Nimtz M., Grobe L., Kliche S., Thiel N., Klawonn F., Hubo M., Jonuleit H., Reichardt P., Muller A.J., ... , Hühn J., Jänsch L.

(2017)

TCR signalling network organization at the immunological synapses of murine regulatory T cells

Eur.J.Immunol.,

47

(12)

Author count: 9

Pasztoi M., Pezoldt J., Beckstette M., Lipps C., Wirth D., Rohde M., Paloczi K., ... , Buzas E.I., Hühn J.

(2017)

Mesenteric lymph node stromal cell-derived extracellular vesicles contribute to peripheral de novo induction of Foxp3+ regulatory T cells

Eur.J.Immunol.,

47

(12)

Author count: 7

Kyburz A., Urban S., Altobelli A., Floess S., Hühn J., ... , Cover T.L., Muller A.

(2017)

Helicobacter pylori and its secreted immunomodulator VacA protect against anaphylaxis in experimental models of food allergy

Clin.Exp.Allergy

Author count: 14

Szilagyi B.A., Triebus J., Kressler C., de Almeida M., Tierling S., Durek P., Mardahl M., Szilagyi A., Floess S., Hühn J., Syrbe U., Walter J., ... , Polansky J.K., Hamann A.

(2017)

Gut memories do not fade: epigenetic regulation of lasting gut homing receptor expression in CD4+ memory T cells

Mucosal.Immunol.,

10

(6)

Author count: 8

Nikolouli E., Hardtke-Wolenski M., Hapke M., Beckstette M., Geffers R., Floess S., ... , Jaeckel E., Hühn J.

(2017)

Alloantigen-induced regulatory t cells generated in presence of vitamin c display enhanced stability of foxp3 expression and promote skin allograft acceptance

Front.Immunol.,

8

(748)

Author count: 9

Schuster M., Plaza-Sirvent C., Matthies A.M., Heise U., Jeron A., Bruder D., Visekruna A., ... , Hühn J., Schmitz I.

(2017)

c-REL and IkappaBNS Govern Common and Independent Steps of Regulatory T Cell Development from Novel CD122-Expressing Pre-Precursors

J.Immunol.,

199

(3)

Author count: 11

Niemz J., Kliche S., Pils M.C., Morrison E., Manns A., Freund C., Crittenden J.R., Graybiel A.M., Galla M., ... , Jänsch L., Hühn J.

(2017)

The Guanine-Nucleotide Exchange Factor Caldag Gefi Fine-Tunes Functional Properties of Regulatory T Cells

Eur.J.Microbiol.Immunol.(Bp),

7

(2)

Author count: 9

Ciurkiewicz M., Herder V., Khan M.A., Uhde A.K., Teich R., Floess S., Baumgartner W., ... , Hühn J., Beineke A.

(2017)

Cytotoxic CD8+ T cells ablation enhances the capacity of regulatory T cells to delay viral elimination in Theiler's murine encephalomyelitis

Brain Pathol.,

28

(3)

Author count: 12

Pasztoi M., Bonifacius A., Pezoldt J., Kulkarni D., Niemz J., Yang J., Teich R., Hajek J., Pisano F., Rohde M., ... , Dersch P., Hühn J.

(2017)

Yersinia pseudotuberculosis supports Th17 differentiation and limits de novo regulatory T cell induction by directly interfering with T cell receptor signaling

Cell Mol.Life Sci.,

74

(15)

Author count: 16

Garg G., Nikolouli E., Hardtke-Wolenski M., Toker A., Ohkura N., Beckstette M., Miyao T., Geffers R., Floess S., Gerdes N., Lutgens E., Osterloh A., Hori S., Sakaguchi S., ... , Jaeckel E., Hühn J.

(2017)

Unique properties of thymic antigen-presenting cells promote epigenetic imprinting of alloantigen-specific regulatory T cells

Oncotarget.,

8

(22)

Author count: 11

Pezoldt J., Pisano F., Heine W., Pasztoi M., Rosenheinrich M., Nuss A.M., Pils M.C., Prinz I., Forster R., ... , Hühn J., Dersch P.

(2017)

Impact of CCR7 on T-Cell Response and Susceptibility to Yersinia pseudotuberculosis Infection

J Infect.Dis.,

216

(6)

Author count: 2

Beyer M., Hühn J.

(2017)

Epigenetic orchestration of thymic T reg cell development

Nat.Immunol.,

18

(2)

Author count: 13

Noyan F., Zimmermann K., Hardtke-Wolenski M., Knoefel A., Schulde E., Geffers R., Hust M., Hühn J., Galla M., Morgan M., Jokuszies A., ... , Manns M.P., Jaeckel E.

(2016)

Prevention of allograft rejection by use of regulatory T cells with a MHC-specific chimeric antigen receptor

Am J Transplant.,

17

(4)

Author count: 2

Pezoldt J., Hühn J.

(2016)

Tissue-Specific Induction of CCR6 and Nrp1 During Early CD4+ T Cell Differentiation

Eur.J Microbiol.Immunol.(Bp),

6

(3)

Author count: 18

Pink M., Ratsch B.A., Mardahl M., Durek P., Polansky J.K., Karl M., Baumgrass R., Wallner S., Cadenas C., Gianmoena K., Floess S., Chen W., Nordstroem K., Tierling S., Olek S., Walter J., ... , Hamann A., Syrbe U.

(2016)

Imprinting of Skin/Inflammation Homing in CD4+ T Cells Is Controlled by DNA Methylation within the Fucosyltransferase 7 Gene

J Immunol.,

197

Author count: 10

Uhde A.K., Herder V., Akram Khan M., Ciurkiewicz M., Schaudien D., Teich R., Floess S., Baumgartner W., ... , Hühn J., Beineke A.

(2016)

Viral Infection of the Central Nervous System Exacerbates Interleukin-10 Receptor Deficiency-Mediated Colitis in SJL Mice

PLoS ONE,

11

(9)

Author count: 9

Goldstein J.D., Burlion A., Zaragoza B., Sendeyo K., Polansky J.K., Hühn J., Piaggio E., ... , Salomon B.L., Marodon G.

(2016)

Inhibition of the JAK/STAT Signaling Pathway in Regulatory T Cells Reveals a Very Dynamic Regulation of Foxp3 Expression

PLoS ONE,

11

(4)

Author count: 10

Brand S., Kesper D.A., Teich R., Kilic-Niebergall E., Pinkenburg O., Bothur E., Lohoff M., Garn H., ... , Pfefferle P.I., Renz H.

(2012)

DNA methylation of T H1/T H2 cytokine genes affects sensitization and progress of experimental asthma

Journal of Allergy and Clinical Immunology,

129

(6)

Author count: 5

Polansky J.K., Floess S., Freyer J., Hamann A., Hühn J.

(2009)

Epigenetic Regulation of Foxp3 Expression in Regulatory T Cells

(2)

Author count: 8

Milanez-Almeida P., Ulas T., Pasztoi M., Glage S., Schughart K., Lutz M.B., ... , Schultze J.L., Hühn J.

(2015)

CD11b(+)Ly6C(++)Ly6G(-) Cells with Suppressive Activity Towards T Cells Accumulate in Lungs of Influenza a Virus-Infected Mice

Eur.J Microbiol.Immunol.(Bp),

5

(4)

Author count: 3

Pasztoi M., Pezoldt J., Hühn J.

(2015)

Microenvironment Matters: Unique Conditions Within Gut-Draining Lymph Nodes Favor Efficient De Novo Induction of Regulatory T Cells

Prog.Mol.Biol.Transl.Sci,

136

Author count: 18

Klysz D., Tai X., Robert P.A., Craveiro M., Cretenet G., Oburoglu L., Mongellaz C., Flöß S., Fritz V., Matias M.I., Yong C., Surh N., Marie J.C., Hühn J., Zimmermann V., Kinet S., ... , Dardalhon V., Taylor N.

(2015)

Glutamine-dependent a[alpha]-ketoglutarate production regulates the balance between T helper 1 cell and regulatory T cell generation

Sci Signal,

8

(396)

Author count: 15

Yang B.H., Hagemann S., Mamareli P., Lauer U., Hoffmann U., Beckstette M., Fohse L., Prinz I., Pezoldt J., Suerbaum S., Sparwasser T., Hamann A., Floess S., ... , Hühn J., Lochner M.

(2016)

Foxp3+ T cells expressing RORgammat represent a stable regulatory T-cell effector lineage with enhanced suppressive capacity during intestinal inflammation

Mucosal.Immunol.,

9

Author count: 13

Braun A., Dewert N., Brunnert F., Schnabel V., Hardenberg J.H., Richter B., Zachmann K., Cording S., Classen A., Brans R., Hamann A., ... , Hühn J., Schon M.P.

(2015)

Integrin a[alpha]E(CD103) Is Involved in Regulatory T-Cell Function in Allergic Contact Hypersensitivity

J Invest Dermatol.

Author count: 6

Roesner L.M., Flöß S., Witte T., Olek S., Hühn J., Werfel T.

(2015)

Foxp3 regulatory T cells are expanded in severe atopic dermatitis patients

Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology,

70

(12)

Author count: 9

Walter F.R., Veszelka S., Pasztoi M., Peterfi Z.A., Toth A., Rakhely G., Cervenak L., ... , Abraham C.S., Deli M.A.

(2015)

Tesmilifene modifies brain endothelial functions and opens the blood-brain/blood-glioma barrier

J Neurochem.,

134

(6)

Author count: 2

Hühn J., Beyer M.

(2015)

Epigenetic and transcriptional control of Foxp3 regulatory T cells

Semin.Immunol.,

27

(1)

Author count: 4

Hühn J., Floess S., Ohkura N., Sakaguchi S.

(2015)

Comment on "cutting edge: Epigenetic regulation of Foxp3 defines a stable population of CD4+ regulatory t cells in tumors from mice and humans"

J.Immunol.,

194

(8)

Author count: 11

Prajeeth C.K., Beineke A., Iskandar C., Gudi V., Herder V., Gerhauser I., Haist V., Teich R., Hühn J., ... , Baumgartner W., Stangel M.

(2014)

Limited role of regulatory T cells during acute Theiler virus-induced encephalitis in resistant C57BL/6 mice

J Neuroinflammation.,

11

(1)

Author count: 4

Milanez-Almeida P., Klawonn F., Meyer-Hermann M., Hühn J.

(2014)

Differential control of immune cell homeostasis by Foxp3(+) regulatory T cells in murine peripheral lymph nodes and spleen

Eur.J Microbiol.Immunol.(Bp),

4

(3)

Author count: 6

Delacher M., Schreiber L., Richards D.M., Farah C., Feuerer M., Hühn J.

(2014)

Transcriptional control of regulatory T cells

Curr Top.Microbiol.Immunol.,

381

Author count: 9

Yang B.H., Flöß S., Hagemann S., Deyneko I.V., Gröbe L., Pezoldt J., Sparwasser T., ... , Lochner M., Hühn J.

(2015)

Development of a unique epigenetic signature during in vivo Th17 differentiation

Nucleic Acids Res,

43

(3)

Author count: 11

Mayer Christian T., Lahl K., Milanez-Almeida P., Watts D., Dittmer U., Fyhrquist N., Hühn Jochen, Kopf M., Kretschmer K., ... , Rouse B., Sparwasser Tim

(2014)

Advantages of Foxp3(+) regulatory T cell depletion using DEREG mice

Immunity, Inflammation and Disease,

2

(3)

Author count: 10

Franckaert D., Dooley J., Roos E., Flöß S., Hühn J., Luche H., Fehling H.J., Liston A., ... , Linterman M.A., Schlenner S.M.

(2014)

Promiscuous Foxp3-cre activity reveals a differential requirement for CD28 in Foxp3 and Foxp3 T cells

Immunology and Cell Biology,

93

(4)

Author count: 7

Tebartz C., Horst Sarah A., Sparwasser Tim, Hühn Jochen, Beineke A., ... , Peters G., Medina Eva

(2014)

A Major Role for Myeloid-Derived Suppressor Cells and a Minor Role for Regulatory T Cells in Immunosuppression during Staphylococcus aureus Infection

Journal of Immunology,

194

(3)

Author count: 5

Khailaie S., Robert P.A., Toker A., Hühn J., Meyer-Hermann M.

(2014)

A signal integration model of thymic selection and natural regulatory T cell commitment

Journal of Immunology,

193

(12)

Author count: 5

Milanez-Almeida P., Meyer-Hermann M., Toker A., Khailaie S., Hühn J.

(2014)

Foxp3 regulatory T-cell homeostasis quantitatively differs in murine peripheral lymph nodes and spleen

European Journal of Immunology,

45

Author count: 20

Berod L., Friedrich C., Nandan A., Freitag J., Hagemann S., Harmrolfs K., Sandouk A., Hesse C., Castro C.N., Bahre H., Tschirner S.K., Gorinski N., Gohmert M., Mayer C.T., Hühn Jochen, Ponimaskin E., Abraham Wolf-Rainer, Müller Rolf, ... , Lochner M., Sparwasser Tim

(2014)

De novo fatty acid synthesis controls the fate between regulatory T and T helper 17 cells

Nature medicine,

20

Author count: 12

Blankenhaus B., Reitz M., Brenz Y., Eschbach M.L., Hartmann W., Haben I., Sparwasser Tim, Hühn J., Kühl A., Feyerabend T.B., ... , Rodewald H.R., Breloer M.

(2014)

Foxp3+ Regulatory T Cells Delay Expulsion of Intestinal Nematodes by Suppression of IL-9-Driven Mast Cell Activation in BALB/c but Not in C57BL/6 Mice

PLoS Pathogens,

10

(2)

Author count: 7

Schreiber L., Pietzsch B., Flöß S., Farah C., Jänsch L., ... , Schmitz I., Hühn J.

(2014)

The Treg-specific demethylated region stabilizes Foxp3 expression independently of NF-?B signaling

PLoS ONE,

9

(2)

Author count: 6

Khailaie Sahamoddin, Bahrami F., Janahmadi M., Milanez-Almeida P., Hühn J., Meyer-Hermann M.

(2013)

A mathematical model of immune activation with a unified self-nonself concept

Frontiers in Immunology,

4

Author count: 11

Prajeeth C.K., Lohr K., Flöß S., Zimmermann J., Ulrich R., Gudi V., Beineke A., Baumgartner W., Muller M., ... , Hühn J., Stangel M.

(2014)

Effector molecules released by Th1 but not Th17 cells drive an M1 response in microglia

Brain, Behavior, and Immunity,

37

Author count: 9

Cording S., Fleißner Diana, Heimesaat M.M., Bereswill S., Loddenkemper C., Uematsu S., Akira S., ... , Hamann A., Hühn Jochen

(2013)

Commensal microbiota drive proliferation of conventional and Foxp3 regulatory CD4 T cells in mesenteric lymph nodes and Peyer's patches

European Journal of Microbiology and Immunology,

3

(1)

Author count: 16

Cording S., Wahl B., Kulkarni D., Chopra H., Pezoldt Jörn, Buettner M., Dummer A., Hadis U., Heimesaat M., Bereswill S., Falk C., Bode U., Hamann A., Fleissner D., ... , Hühn Jochen, Pabst O.

(2014)

The intestinal micro-environment imprints stromal cells to promote efficient Treg induction in gut-draining lymph nodes

Mucosal Immunology,

7

(2)

Author count: 9

Schweer J., Kulkarni D., Kochut A., Pezoldt J., Pisano F., Pils M.C., Genth H., ... , Hühn J., Dersch P.

(2013)

The Cytotoxic Necrotizing Factor of Yersinia pseudotuberculosis (CNFY) Enhances Inflammation and Yop Delivery during Infection by Activation of Rho GTPases

PLoS Pathogens,

9

(11)

Author count: 8

Huang Yi-Ju, Haist V., Baumgartner W., Fohse L., Prinz I., Suerbaum S., ... , Flöß S., Hühn J.

(2013)

Induced and thymus-derived Foxp3 regulatory T cells share a common niche

European Journal of Immunology,

44

(2)

Author count: 11

Sledzinska A., Hemmers S., Mair F., Gorka O., Ruland J., Fairbairn L., Nissler A., Müller W., Waisman A., ... , Becher B., Buch T.

(2013)

TGF-b[beta] Signalling Is Required for CD4+ T Cell Homeostasis But Dispensable for Regulatory T Cell Function

PLoS Biology,

11

(10)

Author count: 17

Kreutzfeldt M., Bergthaler A., Fernandez M., Brück W., Steinbach K., Vorm M., Coras R., Blümcke I., Bonilla W.V., Fleige A., Forman R., Müller W., Becher B., Misgeld T., Kerschensteiner M., ... , Pinschewer D.D., Merkler D.

(2013)

Neuroprotective intervention by interferon-? blockade prevents CD8+ T cell-mediated dendrite and synapse loss

Journal of Experimental Medicine,

210

(10)

Author count: 14

Patzelt D., Wang H., Buchholz I., Rohde M., Gröbe L., Pradella S., Neumann A., Schulz S., Heyber S., Munch K., Munch R., Jahn D., ... , Wagner-Döbler I., Tomasch J.

(2013)

You are what you talk: quorum sensing induces individual morphologies and cell division modes in Dinoroseobacter shibae

ISME Journal,

7

(12)

Author count: 11

Kühlhorn F., Rath M., Schmoeckel K., Cziupka K., Nguyen H.H., Hildebrandt P., Hünig T., Sparwasser Tim, Hühn Jochen, ... , Pötschke C., Bröker B.M.

(2013)

Foxp3+ Regulatory T Cells Are Required for Recovery from Severe Sepsis

PLoS ONE,

8

(5)

Author count: 18

Toker A., Engelbert D., Garg G., Polansky J.K., Floess S., Miyao T., Baron U., Düber S., Geffers R., Giehr P., Schallenberg S., Kretschmer K., Olek S., Walter J., Weiss S., Hori S., ... , Hamann A., Hühn J.

(2013)

Active demethylation of the Foxp3 locus leads to the generation of stable regulatory T cells within the thymus

Journal of Immunology,

190

(7)

Author count: 20

Weiss J.M., Bilate A.M., Gobert M., Ding Y., de Lafaille M.A.C., Parkhurst C.N., Xiong H., Dolpady J., Frey A.B., Ruocco M.G., Yang Y., Flöß S., Hühn J., Oh S., Li M.O., Niec R.E., Rudensky A.Y., Dustin M.L., ... , Littman D.R., Lafaille J.J.

(2012)

Neuropilin 1 is expressed on thymus-derived natural regulatory T cells, but not mucosagenerated induced Foxp3+ T reg cells

Journal of Experimental Medicine,

209

(10)

Author count: 6

Gereke Marcus, Autengruber A., Gröe Lothar, Jeron A., Bruder Dunja, Stegemann-Koniszewski S.

(2012)

Flow cytometric isolation of primary murine type II alveolar epithelial cells for functional and molecular studies

Journal of Visualized Experiments: JoVE

(70)

Author count: 14

Schuster M., Glauben R., Plaza-Sirvent C., Schreiber L., Annemann M., Floess S., Kuhl A.A., Clayton L.K., Sparwasser T., Schulze-Osthoff K., Pfeffer K., Hühn J., ... , Siegmund B., Schmitz I.

(2012)

IkappaB(NS) Protein Mediates Regulatory T Cell Development via Induction of the Foxp3 Transcription Factor

Immunity,

37

(6)

Author count: 15

Ohkura N., Hamaguchi M., Morikawa H., Sugimura K., Tanaka A., Ito Y., Osaki M., Tanaka Y., Yamashita R., Nakano N., Hühn Jochen, Fehling H.J., Sparwasser Tim*, ... , Nakai K., Sakaguchi S.

(2012)

T cell receptor stimulation-induced epigenetic changes and foxp3 expression are independent and complementary events required for treg cell development

Immunity,

37

(5)

Author count: 11

Koenecke C., Lee C.W., Thamm K., Fohse L., Schafferus M., Mittrucker H.W., Floess S., Hühn J., Ganser A., ... , Forster R., Prinz I.

(2012)

IFN-gamma Production by Allogeneic Foxp3+ Regulatory T Cells Is Essential for Preventing Experimental Graft-versus-Host Disease

Journal of Immunology,

189

(6)

Author count: 7

König S., Probst-Kepper M., Reinl T., Jeron A., Hühn Jochen, ... , Schraven B., Jänsch Lothar

(2012)

First insight into the kinome of human regulatory T cells

PLoS ONE,

7

(7)

Author count: 12

Herder V., Gerhauser I., Klein S.K., Almeida P., Kummerfeld M., Ulrich R., Seehusen F., Rohn K., Schaudien D., Baumgartner W., ... , Hühn Jochen, Beineke A.

(2012)

Interleukin-10 expression during the acute phase is a putative prerequisite for delayed viral elimination in a murine model for multiple sclerosis

Journal of Neuroimmunology,

249

(1-2)

Author count: 11

Bettini M.L., Pan F., Bettini M., Finkelstein D., Rehg J.E., Floess S., Bell B.D., Ziegler S.F., Hühn J., ... , Pardoll D.M., Vignali D.A.

(2012)

Loss of epigenetic modification driven by the foxp3 transcription factor leads to regulatory T cell insufficiency

Immunity,

36

(5)

Author count: 5

O'Connor R.A., Floess S., Hühn J., Jones S.A., Anderton S.M.

(2012)

Foxp3(+) Treg cells in the inflamed CNS are insensitive to IL-6-driven IL-17 production

European Journal of Immunology,

42

(5)

Author count: 4

Berod L., Puttur F., Hühn Jochen, Sparwasser Tim*

(2012)

Tregs in infection and vaccinology: heroes or traitors?

Microbial Biotechnology,

5

(2)

Author count: 10

Hinz D., Bauer M., Roder S., Olek S., Hühn Jochen, Sack U., Borte M., Simon J.C., ... , Lehmann I., Herberth G.

(2012)

Cord blood Tregs with stable FOXP3 expression are influenced by prenatal environment and associated with atopic dermatitis at the age of one year

Allerg: European Journal of Allergy and Clinical Immunology,

67

(3)

Author count: 8

Miyao T., Floess S., Setoguchi R., Luche H., Fehling H.J., Waldmann H., ... , Hühn J., Hori S.

(2012)

Plasticity of foxp3(+) T cells reflects promiscuous foxp3 expression in conventional T cells but not reprogramming of regulatory T cells

Immunity,

36

(2)

Author count: 5

Kahlisch L., Henne K., Gröbe Lothar*, Brettar I., Höfle Manfred G.*

(2011)

Assessing the Viability of Bacterial Species in Drinking Water by Combined Cellular and Molecular Analyses3526

Microbial Ecology,

63

(2)

Author count: 13

Brand S., Teich René*, Dicke T., Harb H., Yildirim A.O., Tost J., Schneider-Stock R., Waterland R.A., Bauer U.M., von Mutius E., Garn H., ... , Pfefferle P.I., Renz H.

(2011)

Epigenetic regulation in murine offspring as a novel mechanism for transmaternal asthma protection induced by microbes

Journal of Allergy and Clinical Immunology,

128

(3)

Author count: 9

Blankenhaus B., Klemm U., Eschbach M.L., Sparwasser T., Hühn Jochen*, Kuhl A.A., Loddenkemper C., ... , Jacobs T., Breloer M.

(2011)

Strongyloides ratti infection induces expansion of Foxp3(+) regulatory T cells that interfere with immune response and parasite clearance in BALB/c mice

Journal of Immunology,

186

(7)

Author count: 12

Steinfelder S., Floess S., Engelbert D., Haeringer B., Baron U., Rivino L., Steckel B., Gruetzkau A., Olek S., Geginat J., ... , Hühn J., Hamann A.

(2011)

Epigenetic modification of the human CCR6 gene is associated with stable CCR6 expression in T cells

Blood,

117

(10)

Author count: 2

Toker A., Hühn Jochen*

(2011)

To be or not to be a Treg cell: lineage decisions controlled by epigenetic mechanisms

Science Signaling,

4

(158)

Author count: 6

Mayer C.T., Floess S., Baru A.M., Lahl K., Hühn J., Sparwasser T.

(2011)

CD8(+) Foxp3(+) T cells share developmental and phenotypic features with classical CD4(+) Foxp3(+) regulatory T cells but lack potent suppressive activity

European Journal of Immunology,

41

(3)

Author count: 10

Hubert S., Rissiek B., Klages K., Hühn Jochen*, Sparwasser T., Haag F., Koch-Nolte F., Boyer O., ... , Seman M., Adriouch S.

(2010)

Extracellular NAD+ shapes the Foxp3+ regulatory T cell compartment through the ART2-P2X7 pathway

Journal of Experimental Medicine,

207

(12)

Author count: 10

Polansky J.K., Schreiber L., Thelemann C., Ludwig L., Kruger M., Baumgrass R., Cording S., Floess S., ... , Hamann A., Hühn J.

(2010)

Methylation matters: binding of Ets-1 to the demethylated Foxp3 gene contributes to the stabilization of Foxp3 expression in regulatory T cells

Journal of Molecular Medicine,

88

(10)

Author count: 10

Klages K., Mayer C.T., Lahl K., Loddenkemper C., Teng M.W., Ngiow S.F., Smyth M.J., Hamann A., ... , Hühn Jochen*, Sparwasser T.

(2010)

Selective depletion of Foxp3+ regulatory T cells improves effective therapeutic vaccination against established melanoma

Cancer Research,

70

(20)

Author count: 8

Menning A., Loddenkemper C., Westendorf A.M., Szilagyi B., Buer J., Siewert C., ... , Hamann A., Hühn Jochen*

(2010)

Retinoic acid-induced gut tropism improves the protective capacity of Treg in acute but not in chronic gut inflammation

European Journal of Immunology,

40

(9)

Author count: 12

Lahl K., Mayer C.T., Bopp T., Hühn Jochen*, Loddenkemper C., Eberl G., Wirnsberger G., Dornmair K., Geffers Robert*, Schmitt E., ... , Buer J., Sparwasser T.

(2009)

Nonfunctional regulatory T cells and defective control of Th2 cytokine production in natural scurfy mutant mice

Journal of Immunology,

183

(9)

Author count: 15

Humrich J.Y., Morbach H., Undeutsch R., Enghard P., Rosenberger S., Weigert O., Kloke L., Heimann J., Gaber T., Brandenburg S., Scheffold A., Hühn Jochen*, Radbruch A., ... , Burmester G.R., Riemekasten G.

(2010)

Homeostatic imbalance of regulatory and effector T cells due to IL-2 deprivation amplifies murine lupus

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,

107

(1)

Author count: 9

Rausch S., Hühn Jochen*, Loddenkemper C., Hepworth M.R., Klotz C., Sparwasser T., Hamann A., ... , Lucius R., Hartmann S.

(2009)

Establishment of nematode infection despite increased Th2 responses and immunopathology after selective depletion of Foxp3(+) cells

Europen Journal of Immunology,

39

(11)

Author count: 10

Koenecke C., Czeloth N., Bubke A., Schmitz S., Kissenpfennig A., Malissen B., Hühn Jochen*, Ganser A., ... , Forster R., Prinz I.

(2009)

Alloantigen-specific de novo-induced Foxp3(+) Treg revert in vivo and do not protect from experimental GVHD

European Journal of Immunology,

39

(11)

Author count: 10

Marson A., Kretschmer Karsten*, Frampton G.M., Jacobsen E.S., Polansky J.K., MacIsaac K.D., Levine S.S., Fraenkel E., ... , von Boehmer H., Young R.A.

(2007)

Foxp3 occupancy and regulation of key target genes during T-cell stimulation

Nature,

445

(7130)

Author count: 10

Lahl K., Loddenkemper C., Drouin C., Freyer J., Arnason J., Eberl G., Hamann A., Wagner H., ... , Hühn Jochen*, Sparwasser T.

(2007)

Selective depletion of Foxp3+ regulatory T cells induces a scurfy-like disease

Journal of Experimental Medicine,

204

(1)

Author count: 7

Kroger A., Stirnweiss A., Pulverer J.E., Klages K., Grashoff M., ... , Reimann J., Hauser Hansjörg*

(2007)

Tumor suppression by IFN regulatory factor-1 is mediated by transcriptional down-regulation of cyclin D1

Cancer Research,

67

(7)

Author count: 9

Siewert C., Menning A., Dudda J., Siegmund K., Lauer U., Floess S., Campbell D.J., ... , Hamann A., Hühn J.

(2007)

Induction of organ-selective CD4+ regulatory T cell homing

European Journal of Immunology,

37

(4)

Author count: 6

Menning A., Hopken U.E., Siegmund K., Lipp M., Hamann A., Hühn Jochen*

(2007)

Distinctive role of CCR7 in migration and functional activity of naive- and effector/memory-like Treg subsets

European Journal of Immunology,

37

(6)

Author count: 14

Baron U., Floess S., Wieczorek G., Baumann K., Grutzkau A., Dong J., Thiel A., Boeld T.J., Hoffmann P., Edinger M., Turbachova I., Hamann A., ... , Olek S., Hühn J.

(2007)

DNA demethylation in the human FOXP3 locus discriminates regulatory T cells from activated FOXP3(+) conventional T cells

European Journal of Immunology,

37

(9)

Author count: 2

Polansky J.K., Hühn Jochen*

(2007)

[To be or not to be a Treg: epigenetic regulation of Foxp3 expression in regulatory T cells]

Zeitschrift für Rheumatologie,

66

(5)

Author count: 8

Doebis C., Siegmund K., Loddenkemper C., Lowe J.B., Issekutz A.C., Hamann A., ... , Hühn Jochen*, Syrbe U.

(2008)

Cellular players and role of selectin ligands in leukocyte recruitment in a T-cell-initiated delayed-type hypersensitivity reaction

American Journal of Pathology,

173

(4)

Author count: 6

Apostolou I., Verginis P., Kretschmer K., Polansky J., Hühn Jochen*, von Boehmer H.

(2008)

Peripherally induced Treg: mode, stability, and role in specific tolerance

Journal of Clinical Immunology,

28

(6)

Author count: 10

Hoffmann P., Boeld T.J., Eder R., Hühn J., Floess S., Wieczorek G., Olek S., Dietmaier W., ... , Andreesen R., Edinger M.

(2009)

Loss of FOXP3 expression in natural human CD4+CD25+ regulatory T cells upon repetitive in vitro stimulation

European Journal of Immunology,

39

(4)

Author count: 12

Loddenkemper C., Hoffmann C., Stanke J., Nagorsen D., Baron U., Olek S., Hühn Jochen*, Ritz J.P., Stein H., Kaufmann A.M., ... , Schneider A., Cichon G.

(2009)

Regulatory (FOXP3+) T cells as target for immune therapy of cervical intraepithelial neoplasia and cervical cancer

Cancer Science,

100

(6)

Author count: 9

Schaub B., Liu J., Hoppler S., Schleich I., Hühn Jochen*, Olek S., Wieczorek G., ... , Illi S., von Mutius E.

(2009)

Maternal farm exposure modulates neonatal immune mechanisms through regulatory T cells

Journal of Allergy and Clinical Immunology,

123

(4)

Author count: 20

Wieczorek G., Asemissen A., Model F., Turbachova I., Floess S., Liebenberg V., Baron U., Stauch D., Kotsch K., Pratschke J., Hamann A., Loddenkemper C., Stein H., Volk H.D., Hoffmuller U., Grutzkau A., Mustea A., Hühn J., ... , Scheibenbogen C., Olek S.

(2009)

Quantitative DNA methylation analysis of FOXP3 as a new method for counting regulatory T cells in peripheral blood and solid tissue

Cancer Research,

69

(2)

Author count: 3

Hühn Jochen*, Polansky J.K., Hamann A.

(2009)

Epigenetic control of FOXP3 expression: the key to a stable regulatory T-cell lineage?

Nature Reviews Immunology,

9

(2)